11月28日(金)、午後5時間を使って、4年生の「実用書法」での学外授業に取り組みました。場所は、美馬市脇町です。学生7名をジャンボタクシーで連れていきました。最初は、旧脇町役場で、現在は美馬市脇町庁舎が置かれている建物の一部の最近開設された「四国大学西部地区スーパーサテライトオフィス」に行きました。ここでは四国大学の西部地区コーディネーターの徳山直人さんが、いろいろ面倒を見てくださいました。会議室で美馬市役所観光課主任の鈴木明良さんから、「うだつをいける」の行事に関する説明を受けました。

今年度は平成27年1~2月に行われるこの恒例行事に、書道文化学科の学生が書道を使って参加することになったのです。この日は徳島県総合大学校の職員の方2名(吉野信吾さん・森本俊司さん)も参加されました。今回の私の学外授業全体のコーディネーターをしてくださっています。この日の予算は、四国大学が文部科学省のCOC事業の採択を受けて頂いたものです。

このオフィスにかけられている杉板の看板に書で書いたのは、4年生の仲道裕馬君です。この日、自分が書いた看板と対面したので、記念に写真を撮りました。かっこよく書けています。

会議室では、動画によって、昨年の行事の様子が放映され、今年はどのような部分でお手伝いができるか、学生から質問意見が出されました。オープンニグイベントの横断幕、1月8日の吉田家住宅での植え込み作業、2月22日の最後のイベントでの書道パフォーマンスなどでお手伝いができそうなことがわかりました。

そのあと、全員で5分ほどあるいて、うだつの町並みの中ほどにある吉田家住宅に移動しました。

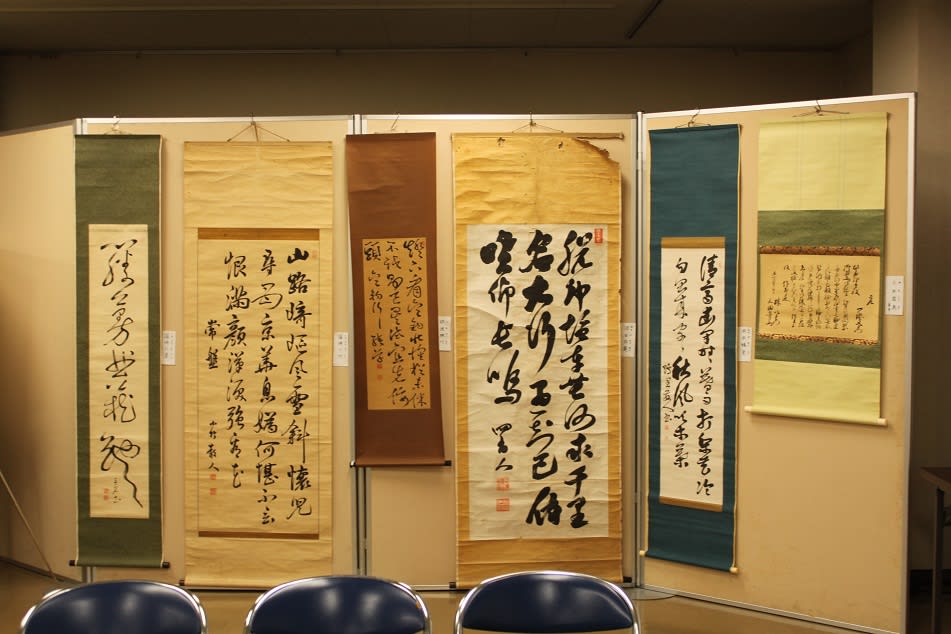

住宅の土蔵の2階に、昔の従業員の休憩場所があり、内部はすべて木の壁で覆われています。この部屋は、とても雰囲気がいいので、コンサートや朗読会などのイベントが時々行われています。この空間に書道作品を展示するのはどうすればいいか、学生が考える時間をとりました。いろいろなアイデアが出されました。

この後、美馬市観光協会の南渚さんからも説明を受けました。

来週の授業から、作品制作を始めます。