標記の本を出版しました。本来は今年の3月末にいったんは完成していたのですが、コロナ禍のために増刷が進まず、ようやく印刷・製本が完了したのです。書き始めてから6年半かかりました。

香川県三木町にある鰐河神社の管理をされている神内國榮さんの依頼によって、そのお宅の先祖である漢方医 神内捨蔵(号は喬木・きょうぼく)が遺した70頁あまりの漢文の遺稿集と、神内家に伝わる書、関連の方々の石碑文などの訳注です。

神内喬木の詳細はこんな方です。肖像画や写真は残っておりません。

次男の由己(ゆうき)は、明治維新後に東大医学部に入り、香川県で初の医学士となった人物です。大阪医学校教頭や、大阪府立病院長、熱海浴場医長(肺結核の療養施設長)として活躍し、順天堂の佐藤泰然の孫娘(林洞海の娘)を娶り、当時の日本西洋医学の中枢の方と姻戚になりました。残念ながら結核で29歳で早世しました。

喬木は、幕末に讃岐で種痘を普及した名医の一人です。天然痘が解決していなかった当時、牛痘を人間の腕に植える種痘術は1849~50年に一気に普及していきますが、日本人には「四つ足の動物の膿を植えると角が生える」と言われて、なかなか抵抗も大きかったようです。苦労して多くの人を説得している様子も書かれています。また天然痘が解決したあとは、コレラとの闘いに苦しみました。現代のコロナ禍を乗り越えるよりももっとたいへんな状況が過去にあったことがわかります。

また、さぬき市昭和にある「から風呂」(和風サウナ)の治療効果も述べられています。

神内由己に最初に医学を指導したのは高松藩校の講道館で洋学を教えていた医師の柏原謙好・謙益親子や、後に徳川家の侍医となる柏原学而です。彼らの墓碑の現代語訳なども掲載しています。

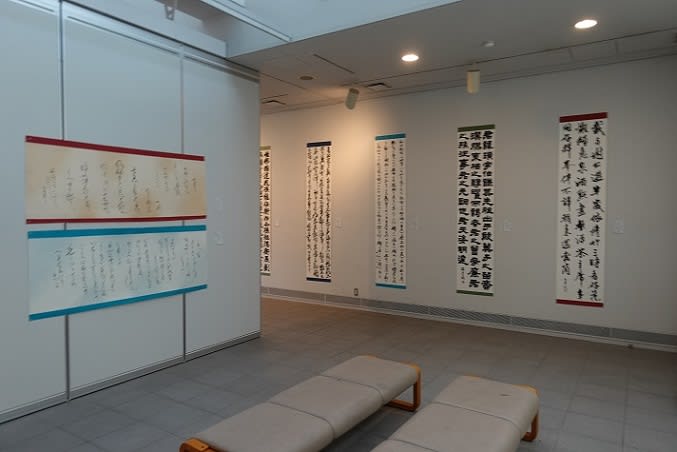

神内家には、現在も当時の文人たちの書画がたくさん残されています。喬木に漢文を指導したのは高松藩儒の片山冲堂でしたが、彼の書作品も残されています。

神内喬木の長男の堅爾は最初に医師を目指しますが、英語やドイツ語、難しい西洋医学の勉強に挫折し、西南戦争や台湾戦役の兵役を経て、三木町の鰐河神社、長尾名の宇佐神社の神官として活躍し、そのお孫さんが國榮さんにあたります。

主として、四国大学や香川県の図書館に寄贈し、読んでいただいています。

B5判 全370頁 定価3,000円 送料370円です。

関心のある方は、下記のアドレスまでメールでお知らせください。

神内さんと私の共同自費出版で、本屋やネットでは販売しておりません。出版部数も僅か300部と少なく、資料提供の機関や個人への寄贈も必要なので、実際にお譲りできる部数は少なく、将来は稀少本になると思われます。