8月27日(日)、自家用車で、標記の大会に日帰りで参加しました。場所は、三重県四日市の、近鉄四日市駅近くの「じばさん三重」という施設です。今回は、地元の方の参加が多く、90名ほどの方が参加されていました。

会代表の杉村邦彦先生も、盛会を喜ばれていました。

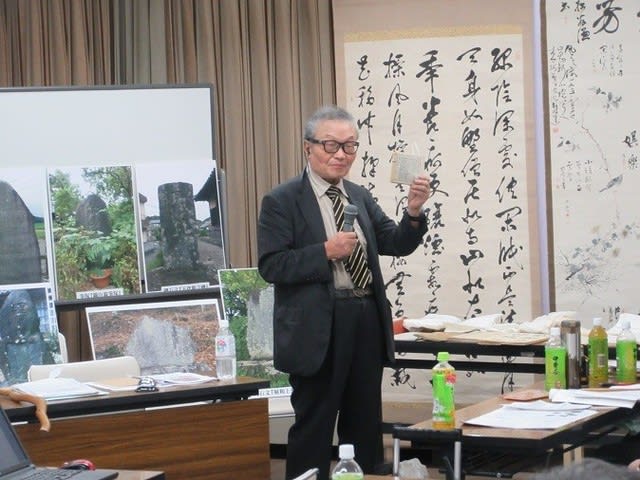

福井県勝山城博物館学芸員の林淳先生の、「日下部鳴鶴・巌谷一六の書碑と交友関係」に関する発表が最も聞きたかったのですが、時間に間に合ってよかったです。たいへんな労力をかけてされた研究で、本人とも初めてお会いできてうれしかったです。

大阪国際大学の村田隆志先生の発表では、安田老山の中国への渡航に長井雲坪とフルベッキが絡んでいたことに驚きました。長井雲坪は熊本出身ですが、晩年を長野市の善光寺境内に庵を建てて過ごした画人です。フルベッキは幕末の佐賀藩の洋学教師で、副島蒼海や大隈重信の先生です。明治維新後の岩倉遣欧使節団の派遣にも絡んでいます。

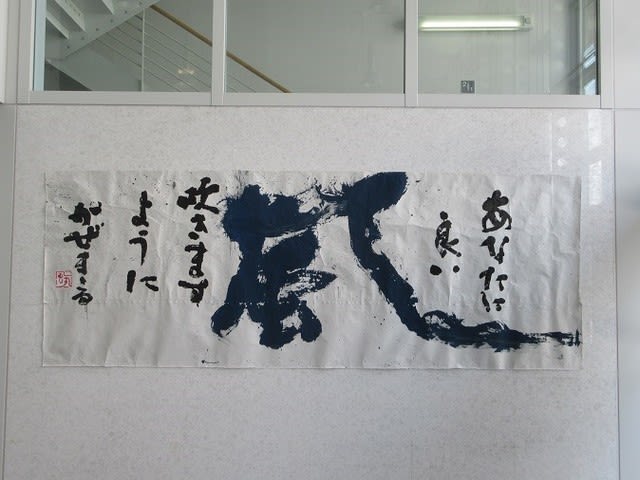

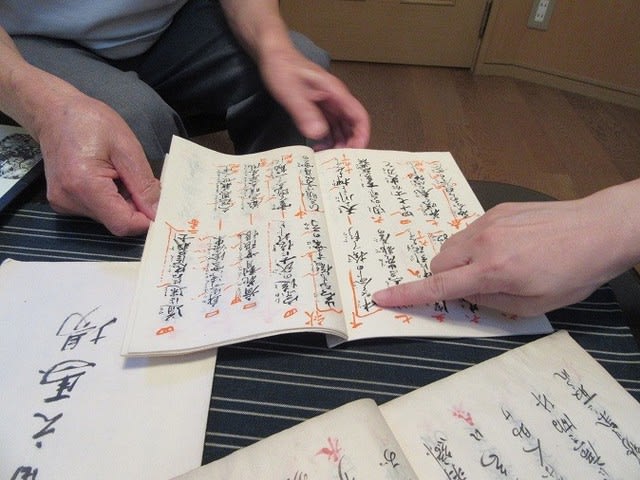

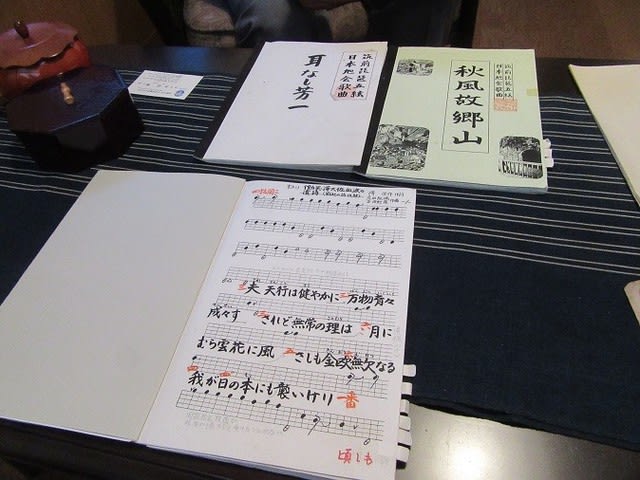

会場には、三重県の方が所蔵する、近世・近代の書道作品がたくさん展示されていました。研究発表の合間に、作品解説と鑑賞会もありました。一六や錦山、鳴鶴を中心に、珍しい作品をたくさん鑑賞できました。

私も、午後に、「讃岐における日下部鳴鶴と巌谷一六の書碑と交流について」と題した発表をしました。発表内容の半分は8月20日に香川県で資料収集してきた写真などです。

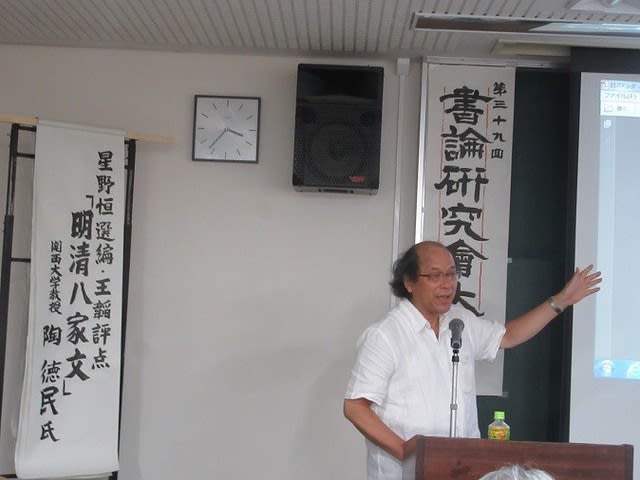

関西大学の陶徳民先生と、会代表の杉村邦彦先生の講演も様々な情報が出てきて興味深くお聞きしました。

往復の交通に9時間ほど時間がかかって、たいへんな一日でしたが、学問を楽しんだ一日でした。