7月22日(土)午後に、高松市歴史資料館に、標記の講演を聞きに行きました。会場は「サンクリスタル高松」というビルですが、4Fに歴史資料館があり、その表示は、元の館長さんが筆で書かれていて、なかなか素敵です。

3Fにホールがあります。ここで、久保先生の講演会がありました。久保先生は、高松藩医の久保桑閑の子孫にあたる方で、東京大学名誉教授、元・日本学士院長です。東大で数学を専攻後にハーバード大学に入りましたが、数学は短期に学習しつくしてしまい、ギリシャ語・ラテン語の専攻に転向して、ギリシャ神話などの翻訳に大きな業績を残されたという秀才です。久保桑閑は、平賀源内の兄貴的存在で、源内を伴って長崎に連れて行った人です。柴野栗山の支援者でもありました。

この日は、古代アテナイの歴史家のトゥキディデスの『戦史』の翻訳を通じて考えられたことのお話でした。古代ギリシャでは、市民権を重視する民主国家アテナイと、大勢の外国人奴隷を兵士として厳しい教練を施し急成長したスパルタの2大強国がぶつかることになりました。考え方の異なる新旧の大国の衝突が避けられなくなる事態は「ツキジデスのわな」と呼ばれています。これは過去500年間の主要な覇権争い16例のうちの12例にあてはまるとされています。現代の米・中の覇権争いもこの状況に似ているので、これからの世界は大戦争に発展する危険をはらんでいます。両国首脳が対話をして共存の道をさぐる場合にのみ、戦争は回避されるでしょう。重要な語句を調べました。ギリシャの都市国家間の戦いの状況を知ることは、現在の世界情勢に通じます。人間の技術や文明は発展しても、人間の感情や心の使い方は全く進化していないから歴史は繰り返すわけです。ここに、歴史を学ぶことが未来を知ることになる理由があります。

トゥキディデス

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%82%A5%E3%82%AD%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%87%E3%82%B9

アテナイ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%86%E3%83%8A%E3%82%A4

スパルタ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%91%E3%83%AB%E3%82%BF

久保先生とは、5年前に久保家の墓の拓本を採って翻訳させていただいたご縁があります。これまで、4回ほどお会いしています。

講演後は、牟礼の「郷屋敷」に移動して、食事会に参加しました。さまざまな珍しいお話をお聞きできました。

ハーバード大学に留学した時は、ペリー提督のお孫さんのお宅に居候させていただき、使用人のように、皿洗いや庭木の手入れなどの雑務をする生活をしたそうです。しつけの厳しい家で、服装や言動なども厳しく指導され、極めて質素な生活をし、勉強ばかりしていて遊ぶことはほとんどできなかったということでした。でも、終戦後間もない時期に日本人の代表として留学していたので、日本文化にも良い面がたくさんあることを示すために頑張ったそうです。

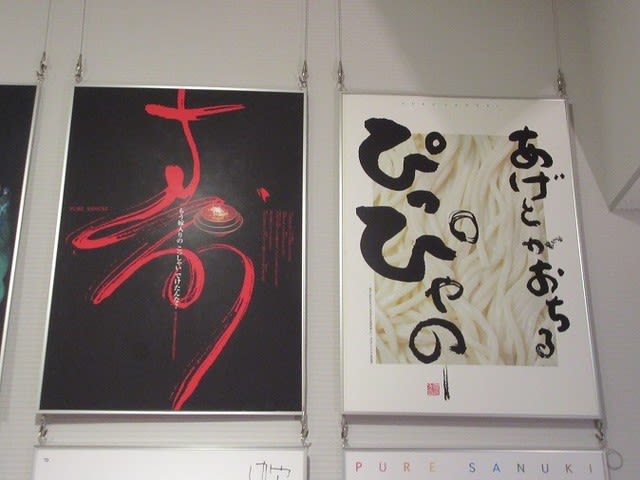

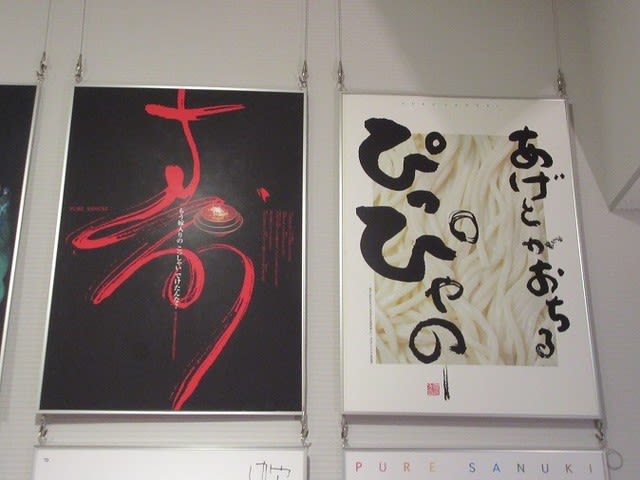

なお、この日に訪れた高松歴史資料館では、讃岐弁を使った作品の紹介コーナーがあって、学生の作品にも応用できそうなので、撮影してきました。讃岐方言のサイトをご覧ください。「あげとがおちる」は顎が落ちるほどおいしい。「ぴっぴ」はうどんです。

http://www.ed.kagawa-u.ac.jp/~sakasho/manabi/hougen/hougen01.htm

Tシャツに書いています。こんなのも面白い。