3月17日(日)、卒業式の心地よい疲れも残る翌日のこの日、朝早くから「チャレンジとくしま芸術祭2013パフォーマンス部門の本発表に行ってきました。実は昨日も卒業式の後にリハーサルに連れていったので、連日の出張です。9:30には近代美術館に到着しました。参加者は。13日のゴジカル出演と同じメンバー4名です。(東江美優・藤川咲・金磯李可子・見世亜希子)

3月17日(日)、卒業式の心地よい疲れも残る翌日のこの日、朝早くから「チャレンジとくしま芸術祭2013パフォーマンス部門の本発表に行ってきました。実は昨日も卒業式の後にリハーサルに連れていったので、連日の出張です。9:30には近代美術館に到着しました。参加者は。13日のゴジカル出演と同じメンバー4名です。(東江美優・藤川咲・金磯李可子・見世亜希子)

午前中に3回目のリハーサル(ゲネプロ)を念入りに行なった後、午後14:00からステージでの本発表が始まり、15:30頃から書道パフォーマンスが始まりました。出場チームは全5チームで、書道クラブはトリを飾りました。

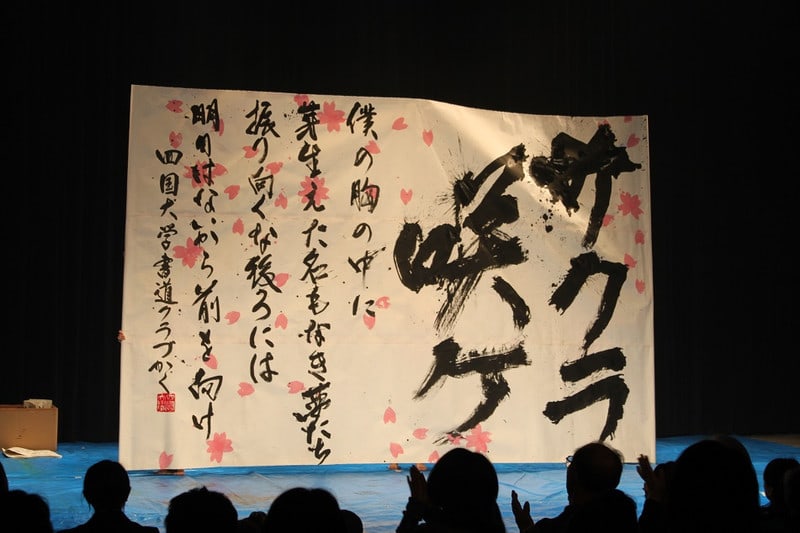

最初は「サクラ咲ケ」の歌の歌詞を書くもの。用紙には、桜のハナビラを散らしています。

2番目はスマップの「ありがとう」にのせて書いた横断幕。ひらがなの色を朱にしています。

3番目は予選でも好評だった「ふるさと賛歌」。瀬戸内寂聴さんが書かれた詩です。絵は徳島の眉山をあしらっています。

3番目は予選でも好評だった「ふるさと賛歌」。瀬戸内寂聴さんが書かれた詩です。絵は徳島の眉山をあしらっています。

約17分間の熱い公演が終わりました。会場は興奮のるつぼでした。この模様と、展示部門の石田里茉さんの作品「命」の映像が、下記の徳島県立近代美術館のサイトから動画で見ることができます。お時間のある方はご覧ください。なお、音声は、歌の著作権の問題があるのか消されていて、インタビュー以外は無音です。

http://www.art.tokushima-ec.ed.jp/movie/movie2013.html

4名の学生の動きは、明るい照明の中で、本当に芸術作品そのものに見えました。上着を赤にしたのは、背景が黒のカーテンだったためですが、学生一人一人が一輪の花のように見えて、思わぬ効果を生みました。仕事は夕方まで続き、本当に多忙な一日でした。