9月16日(金)~18日(日)、静岡大学で実施された全国大学書道学会、全国大学書写書道教育学会に参加してきました。学会が17日・18日なので、前日の朝徳島を発って、15時には静岡市に到着、時間が少しあったので、静岡県立美術館を訪問しました。時間節約のため、駅からタクシーで移動しました。

「絶景を描く」というテーマで、日本の江戸時代の南画家と、同様テーマで西洋画も展示されていて、いろいろ考えることができました。

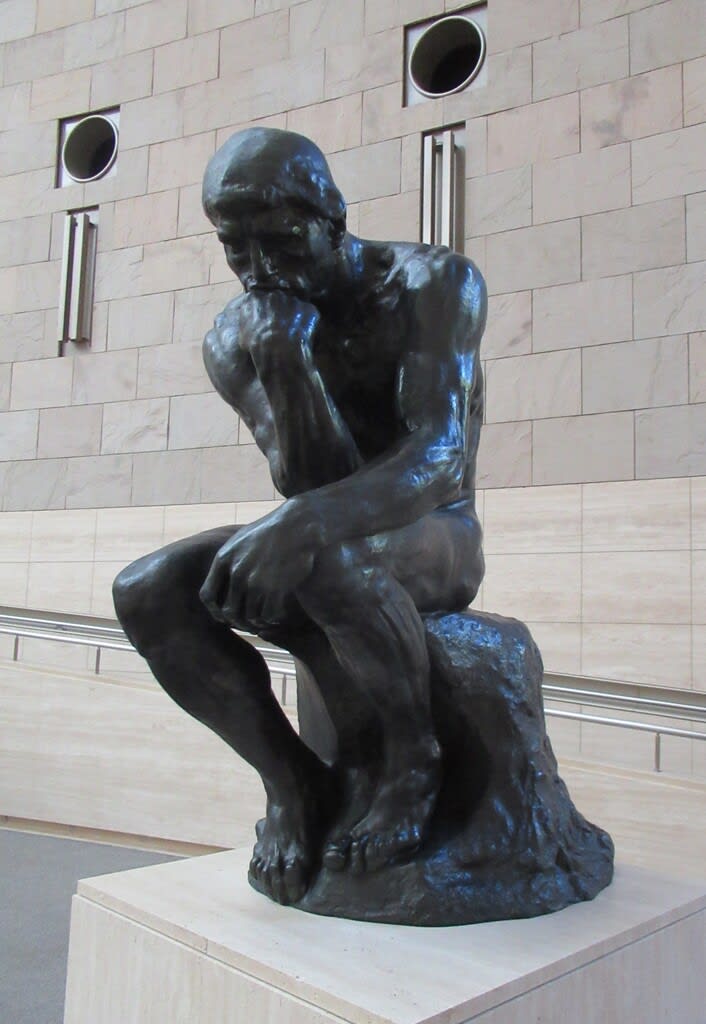

また、ここにはロダン館が併設されていて、ロダンの青銅彫刻がたくさん見れたのは、予定外の収穫でした。ロダンとその周辺の芸術家の芸術への考え方は、長野県の彫刻家だった荻原碌山や、彫刻家・詩人・書家であった高村光太郎、画家で書家でもあった中村不折に大きな影響を与えていますので、以前から関心を抱いていました。

ここは、たくさんのロダン作品が置かれていて驚きました、係の方にお聞きしたら、フランスのロダン美術館との交流が深いためということです。

男性の彫像の一体です。青銅製でしっかり作られていますから倒れるはずはありませんが、傍で見るとこちらに倒れてきそうに見えます。バランス感覚が絶妙です。

有名な「地獄の門」です。この上部で座って下を覗きながら考えているダンテの小さな像が後に拡大されて単独で表現されるのが、有名な「考える人」です。

思った以上に大きくてびっくりしました。像全体の高さは私の身長より大きいです。これは詩人ダンテがモデルですが、ロダン自身を表現しているとも言われています。これも「地獄の門」を見た後に、下を覗きながら考えていることを知って見ると、重心はかなり前にあって、バランス感覚は絶妙です。

美術館の帰りは、静岡電鉄を使って新静岡まで移動、歩いてJR静岡駅まで行き、南口で見たのが、「久能山東照宮三百年祭記念塔」です。大正4年に建てられたこの塔は、元は別な場所にあったのを、昭和になってここに移動したそうです。この題字はすべて独特の隷書で書かれ、おそらくは日下部鳴鶴の書です。

署名もあったはずですが、今はその面は銅板で隠されていてちょっと残念でした。鳴鶴は大正11年に亡くなっており、大正4年頃は日本書壇で最も活躍していた書家です。譜代である旧彦根藩の藩士だった鳴鶴は、徳川家康に対して深い尊敬の念を抱いていましたから、これを書く人物としては適当だったと思います。東照宮までは行く余裕はありませんでしたが、後で調べると、県立美術館のさらに少し南の海岸沿いだったようです。

静岡市は、大政奉還以後に徳川家が本拠地とした場所ですから、書道も大切にされてきた土地です。地酒のラベルも良い書が使われていました。

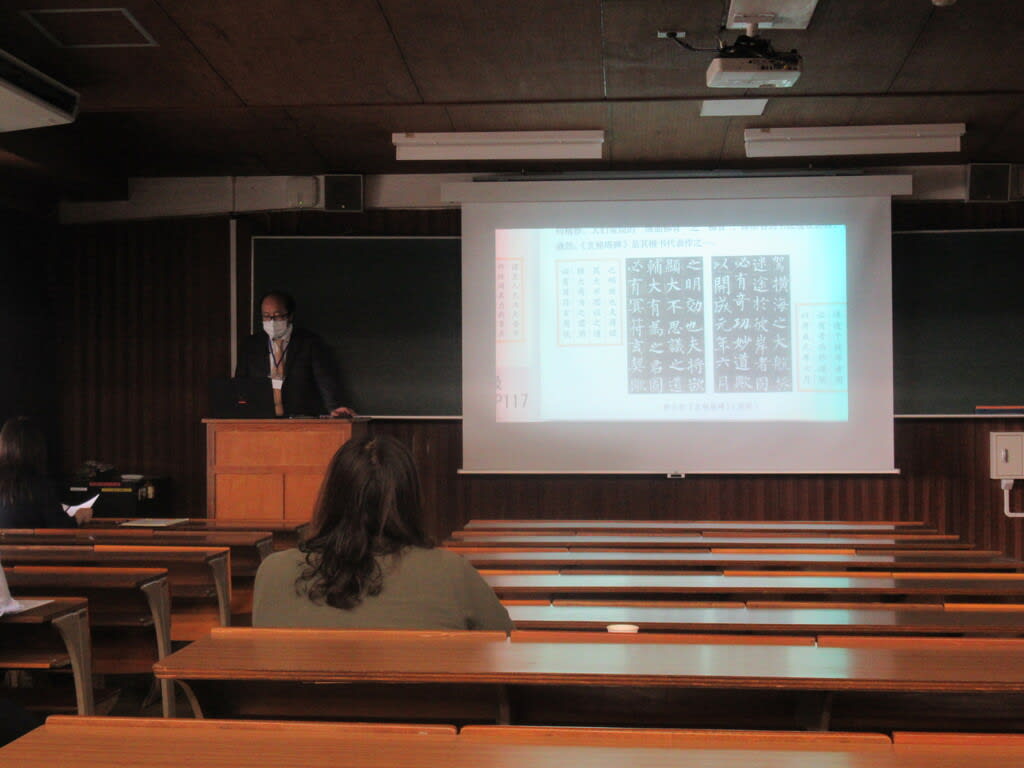

17日(土)には、全国大学書道学会が静岡大学人文学部で開かれました。院生の高嶋さんも準会員になり始めて参加されました。

5つの研究発表をお聞きし、質問もしました。今回は私は発表はしませんでした。

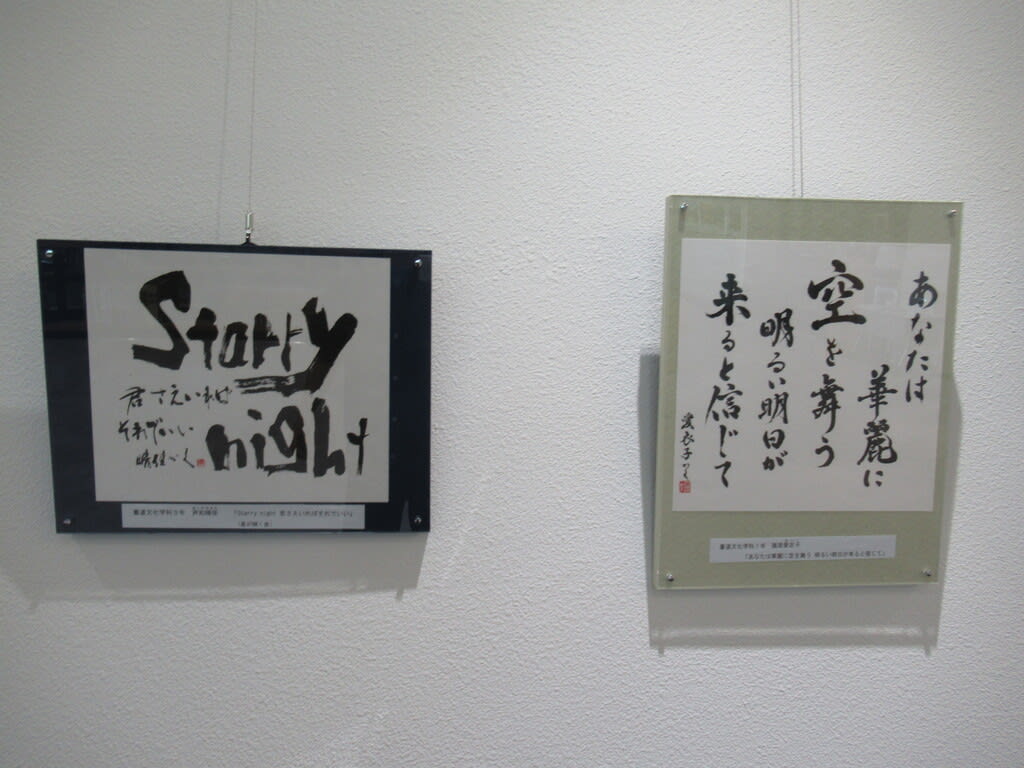

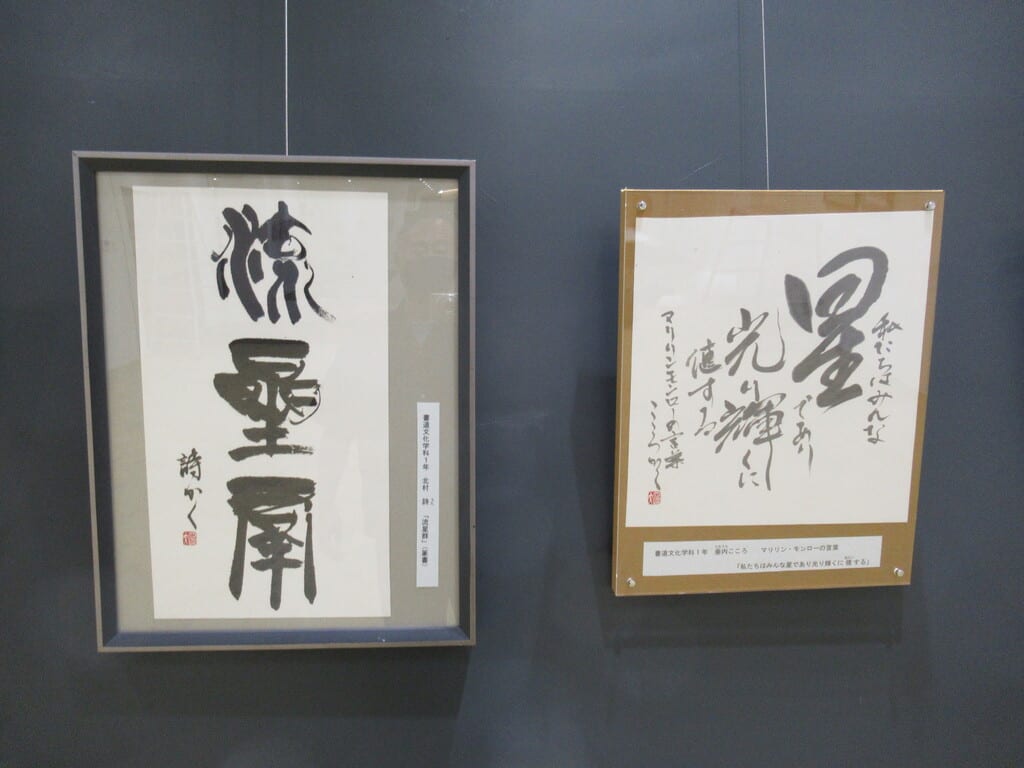

会は15時半に終了したので、高嶋さんと他大学の知り合いの先生お2人の4人でタクシーに乗り込み、駿府城跡前の市民ギャラリーにて実施されている会員半紙作品展を鑑賞しました。私も出品しています。森上先生や渡邉先生の作品もありました。

18日(日)は、静岡大学教育学部で、全国書写書道教育学会が開かれました。4つの研究発表をお聞きしました。

午後に総会の司会をさせていただきました。

最後に人文学部に戻って、宮澤正明先生の講演「書写教育の過去・現在・未来」をお聞きしました。長野県で高校教員をしている頃から、よく研究会で教えを受けてきた先生です。

様々な知識を得て、また考えた学会でした。コロナ禍になってから2年半ほど、対面での学会には参加できずにおりましたが、今回は久しぶりにこのように参加して勉強できました。

学習は自分の住んだ町でももちろんできるものではありますが、やはり旅行して、歴史風土・環境の異なる場所で様々な人と学ぶと、刺激の大きさが異なるので、記憶にも定着しやすいと思います。つまりは自分の思考や行動様式の中に組み込まれやすいということです。日下部鳴鶴が、書の勉強のために重要なこととして、書を書いたり作品を鑑賞することに並んで、「読書」と「旅行」を挙げていますが、視野を広くして、人間的スケールを大きくしてこそ初めてスケールの大きな書が書けるのだと思います。書をその人の論文と置き換えても同じです。様々な学問分野で「学会」が各地で実施される理由も、ここにあります。遠隔でPC上で参加する学会も確かに勉強にはなりますが、やはり実際に移動して、対面で参加すればその刺激の大きさが異なります。

台風14号が近づいているので、講演会終了後に急いで帰宅しました。新神戸までは新幹線、その後、徳島までは高速バスでしたが、鳴門ICで高速道路を降りて徳島市に向かう国道から、いきなり強風が吹き初め、21時半に帰宅後に本格的になりました。22時以降は高速道路も不通になったそうで、19日(月祝)は西日本の方通網はほとんど不通でしたから、危機一髪の帰還でした。