ここは、頼春水の父、頼山陽の祖父にあたる人の家です。空襲にもあわず、いまだに建てられた当時のままで残っています。

頼家は江戸時代末期の日本にとって極めて重要な役割を果たした一族です。

竹原は、瀬戸内の港にある小都市ですが、頼家はもとは頼兼屋という屋号で、紺屋だったそうです。竹原は崎門の朱子学が盛んな土地でした。

この気風で育った頼春水が、大阪の混沌社で、柴野栗山・尾藤二洲・古賀精里らと出会うことで、日本の学問・政治の中心にかかわっていくことになります。

その子供として大阪で生まれた頼山陽も、波乱万丈の人生を送りながら、幕末の日本に尊王思想を広めることになり、そこから明治維新に社会が動いていきます。

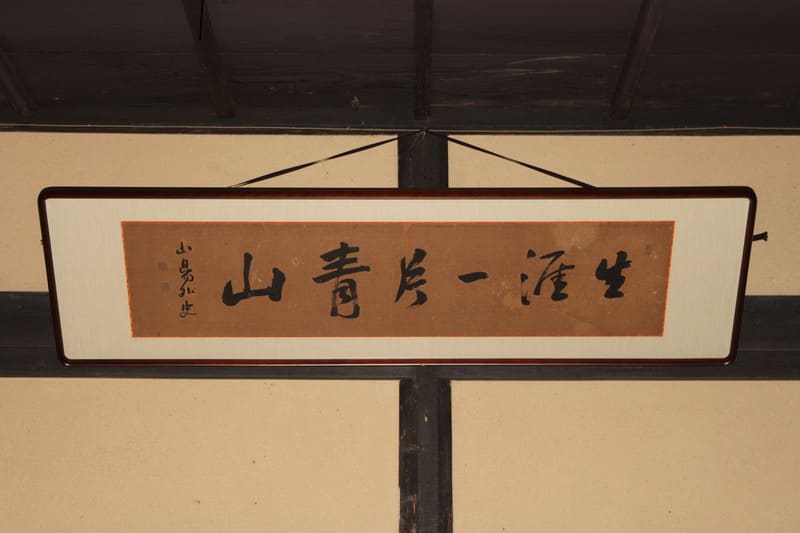

山 陽にとっては祖父の家にあたるこの旧家に、山陽の扁額が一つ飾られていました。

陽にとっては祖父の家にあたるこの旧家に、山陽の扁額が一つ飾られていました。

「生涯一片青山」

この場合の青山は墓所のことを指します。人間の生涯は一つの墓地のある山のようなものだ、という意味でしょう。

出典は張繼の『歸山』「心事數莖白髮、生涯一片青山。空林有雪相待、古道 無人獨還。」

渋い扁額に、心が洗われる気がしましたし、頼山陽の気持ちがなんとなくわかりました。暑い日差しの中を歩いて、汗にまみれていましたが、この時は一瞬、涼やかな風が吹いた気がしました。

一度は訪れたい場所です。

9月9日(日)、少林寺拳法の徳島県大会が鳴門市のアミノバリューホールで行われて、学生4名を引率し、また私も運営委員として働いてきました。今は少林寺拳法部の顧問をしています。

9月9日(日)、少林寺拳法の徳島県大会が鳴門市のアミノバリューホールで行われて、学生4名を引率し、また私も運営委員として働いてきました。今は少林寺拳法部の顧問をしています。

徳島県だけで300人以上の人が少林寺拳法を学んでいます。老若男女がいろいろな部門に分かれて演武を競いました。

今年は、日本の少林寺拳法の開祖である初代の宗道臣の生誕100年を兼ねる記念大会とのことです。

私が少林寺拳法と出会ったのは、高校3年生の時に高校の図書館に入っていた『少林寺拳法入門』という本でした。それまでにもブルース・リーやジャッキー・チェンのカンフー映画にはまって、中国の拳法に強いあこがれがあったのです。この本を読んで感動し、大学に入ったら、絶対に少林寺拳法部に入ろうと思いました。

日本の少林寺拳法は、香川県多度津出身の宗道臣(そうどうしん)・・・純粋の日本人で、対馬の宗氏の流れを汲む方ですが・・・戦争で満州に行ったときに、たまたまカンフーの達人から教えを受けた拳法の技を、戦後に焼け野原となって呆然としている日本の若者の教育に生かそうとして始めたものです。

大学では、少林寺拳法部と書道部の両方に入って、忙しいこともありましたが、自分にとってはとてもプラスになりました。両方とも中国をルーツとする文化ですからやはり深い関連があって、相互的に深めることができたからです。

中学校の教員をしていた時期は、校内暴力が吹き荒れた中で命がけで仕事をしていましたが、時にこの技が身を守ってくれたこともありました。剛法・・・突き蹴り、柔法・・・抜き技・投げ技など、整法・・・経絡秘孔や整体、の三種の技法からなり、ツボなどをよく知るようになって、軽い体調不良なら自分で体を押して治すことができますし、人の肩を揉むのもうまいので、感謝されます。

長いこと、少林寺拳法からは離れていたのですが、3年前から今の大学の少林寺拳法部の顧問になって、大会運営などには関わるようになりました。学生時代は体も良く動いたので、鋭い技を繰り出すこともできましたが、今は体が思うように動かないし、技も半分以上忘れていますので、学生への技術指導は、コーチの先生にお任せしています。

今日、出場した学生3名は、それぞれの部門で、2位・3位の成績を得て、3名とも賞状をもらって帰ってきました。

初代宗道臣は、スケールの大きい魅力的な人物で、学生時代の多度津での合宿では、サインをしてもらったこともあります。自分の中では、香川県出身である空海のイメージとダブっています。

今は初代も亡くなり、娘さんが2代として後をついでいます。

自分がかつて学んだことは、今の若い学生に返していこうと思っています。

9月8日(土)、四国大学で仲良くさせていただいている彫刻の先生である井下俊作先生が参加されている「徳島彫刻集団」の野外彫刻展の50周年記念展に、徳島城公園に行ってきました。毎年この時期に行われるので楽しみにしています。

9月8日(土)、四国大学で仲良くさせていただいている彫刻の先生である井下俊作先生が参加されている「徳島彫刻集団」の野外彫刻展の50周年記念展に、徳島城公園に行ってきました。毎年この時期に行われるので楽しみにしています。

公園の各所に32の彫刻作品が点在しています。このような彫刻展が50年も続いているというのは全国的にもまれなのではないでしょうか。

参加されている作家は徳島だけでなく、大阪・兵庫・香川の方もいます。

会場は芝生や大きな樹木、城の石垣、池などがあって、そのような環境を借景にしながら木や金属や石の彫刻が展示されています。

環境と彫刻を一体として考える発想がとても良いと思います。彫刻は美術館の展示場に置くよりも、本来はこうあるべきなのではないかと思います。

井下俊作先生の作品を紹介します。題名は「A MESSAGE TO THE EARTH」です。地球へのメッセージという意味です。

鳴門の名家で、幕末から明治にかけて海運の豪商だった山西家住宅が、数年前に取り壊され、その廃材を利用した彫刻です。この山西家の奥様も四国短大の音楽の先生です。山西家には明治期に日下部鳴鶴や勝海舟も宿泊しているという豪商でした。

廃材といっても、江戸時代の建築材は原料がよく、欅の厚い一枚板をふんだんに使っています。その板から鳥の形を切り抜き、残った鳥型の穴のあいた板も同時にステンレスポールの上に取り付け、風が吹くと少しだけ揺れるように設置されています。ポールを支えているのは黒の御影石です。石と金属と木が組み合わされています。

これを公園のクスの老木の前に設置しています。

先生曰く、「この廃材に使われた欅も、生きているころは多くの鳥のねぐらを提供して、鳥と仲良くしていたはずだ。今、生きているクスの木と生きている鳥、そして過去の欅の木と過去の鳥の象徴としての形を、風に揺らしながら、悠久の自然の姿を表現した。」

んー。深いですなあ。

書道と彫刻というのも、結局のところ、空間と時間の芸術という意味では同じなのだと思っています。そして人間の存在自体も実は同じようなものなのかもしれません。

9月6日(木)です。今日は高松歴史資料館の次回企画のお知らせをします。私も資料の解読にかかわっています。「久保桑閑とその時代展」です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

平成24年9月15日(土)~10月28日(日)

久保桑閑は、江戸時代後期に古高松に生まれた医者です。若き日の平賀源内とともに、讃岐人として初の長崎遊学を果たしたほか、後藤芝山・柴野栗山・菊池武賢(黄山)・青葉士弘ら当代を代表する儒学者たちと交わり、彼らのよき庇護者となった人物です。久保桑閑を通して、18世紀の高松藩の儒学を中心とした知識人のネットワークを辿るとともに讃岐の医学史を概観します。加えて、久保桑閑十代の直系の子孫に当たり、現在日本学士院院長である久保正彰氏の講演を予定しています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9月15日(土)高松市歴史資料館にて10時30分より久保正彰先生の特別講演が行われます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

私もこの講演会を聴きに行く予定です。

会場等は下記サイトをご覧ください。

http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/2845.html