前回(→こちら)に続いて、「将棋図巧 第一番」の解き方。

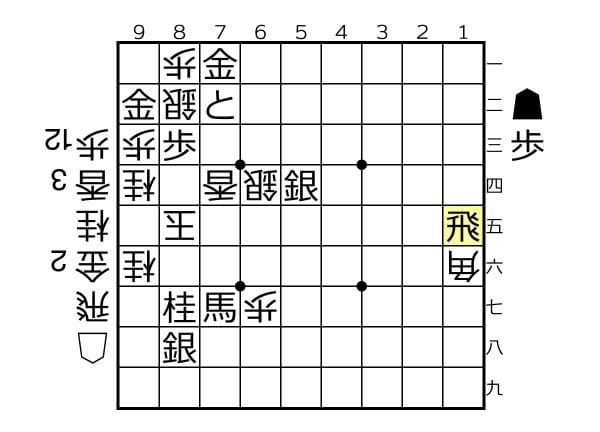

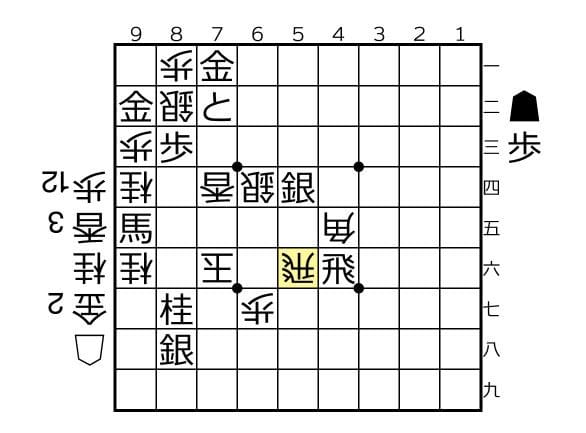

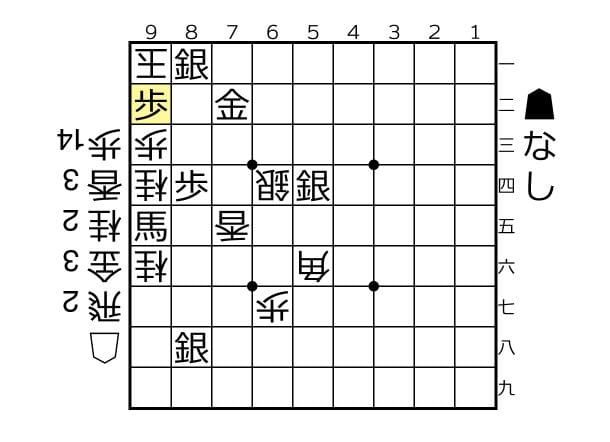

若き日の米長邦雄少年が、思わず固まってしまったのが、この局面。

一週間におよぶ苦悶の末、ついにたどり着いたのは、▲15飛と打つ筋であった。

といわれたところで、こちらには1ミリも理解できないわけだが、ここから伊藤看寿必殺の大江戸大サーカスがはじまる。

飛車の王手に、△84玉と逃げるのは、▲95馬から簡単に詰み。

また、△75歩のような合駒は、▲95馬、△76玉に、▲16飛と角を取って詰む。

▲15飛に、△75香と移動合するのが、この際の手筋だが(△74玉と逃げる空間を作っている)、これも▲95馬から、ちょっと長いが、さほどむずかしくない手順で詰むのだ。

なるほどー、▲15飛かあ、ええ手があるもんやなあ。

なんて、おさまっている場合ではない。

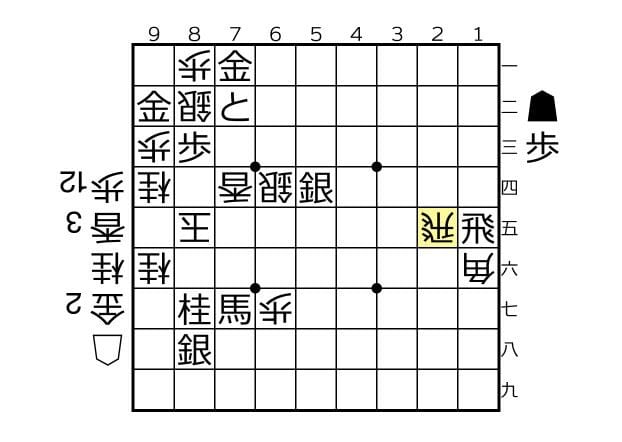

話はここで終わりではなく、なんとここで、後手にしのぎがあるのだ。

それが、△25飛と打つ手。

なんともトリッキーな手だが、これに対して、平凡に▲95馬とすると、△76玉、▲16飛に△26歩と合駒。

さらには、▲77馬、△85玉、▲76角、△84玉となって、「詰んだ!」とばかりの▲95馬が通らない。

見事に詰んだと思いきや、△25に飛車がいてギャフン!

なんとここで、△25飛の横利きがスーッと通ってきて、△95同飛と取られてしまう。

後手の△25飛は、ここまで見据えての合駒だったのだ!

なんちゅう、あざやかな手順なのか。まさに、空中アクロバット。

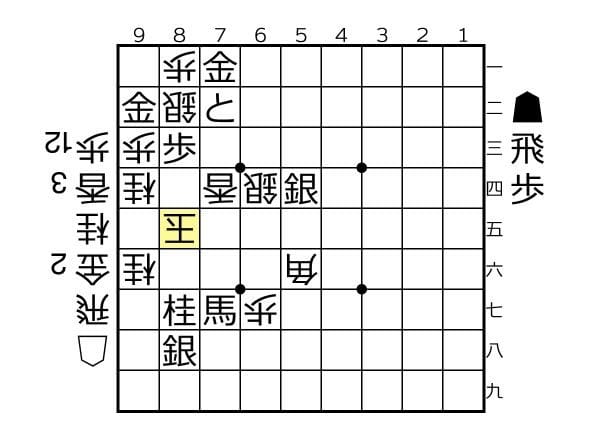

そしてここへ来て、とうとう米長少年は、△16にいた角の意味を理解した。

この駒こそが、この図式のテーマである、

「打ち歩詰め回避」

この主役となるべき存在だったのだ!

と言われたところで、どこまでいっても、こちらにはチンプンカンプンだが、もう少し様子を見て見よう。

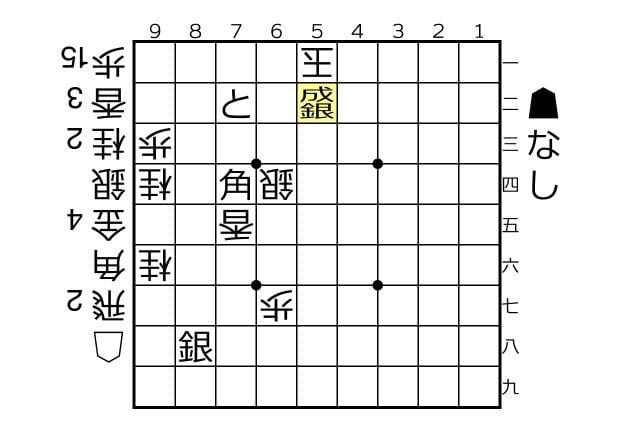

△25飛には、まずは素直に▲同飛と取っておく。

後手は△同角。

そこで一回▲95馬と飛び出して、△76玉に▲26飛。

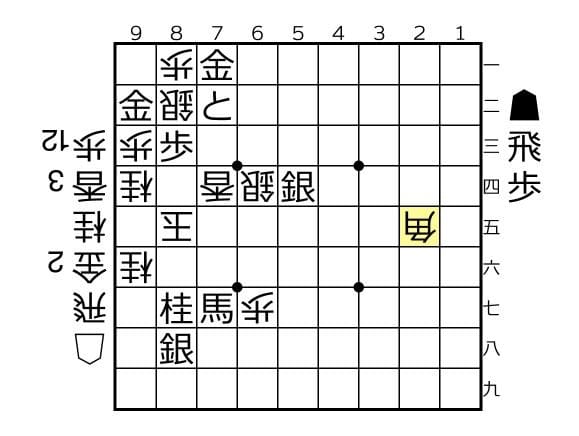

後手はそこで、△36飛(!)と、またしても軽業。

この合駒の意図は、先手が▲77馬、△85玉、▲25飛、△35歩、▲76角、△同香、▲95馬、△74玉、▲96馬、△85香と進んだとき、

「▲66桂で詰み!」

歓声をあげたところ、「やーい、やーい、早とちり」と△同飛と取ってしまうためだ。

△36に飛車以外の合駒だと、これを△同飛と取れず詰み。

なので、ここも、すなおに▲36同飛と取る。

△同角に▲77馬、△85玉に▲35飛。

後手は先の△25飛と同じ意味で、▲95馬を消すべく、△45飛と合駒。

▲同飛に△同角、▲95馬、△76玉、▲46飛。

これまた先の△36飛と同じ意味で、▲66桂を消して、△56飛の合駒。

▲同飛、△同角、▲77馬、△85玉。

と手順を踏んで、

「これ、さっきからなにやってんの?」

私と同じく、いぶかしんだかたも、多いのではあるまいか。

先手は▲15飛からずっと、「▲77馬、▲95馬」のループと、飛車の王手を続けているだけ。

たしかに、後手の飛車合はドラマチックだけど、同じようなことのくりかえしで、正直飽きるんですけどー。

なんてボヤきたくもなるが、そこは一度飲みこんで、盤面を見ていただきたい。

同じような手をくり返しているようでいて、先ほどとは明らかに違う配置の駒がある。

そう、後手の角だ。

何度も執拗に、飛車の王手をくり返していたのは、そうしながら、△16に置いてあった角を、静かに誘導していく意図があったのだ。

そしてそれが、約束の地である△56に来たところから、一気に蒙が開ける。

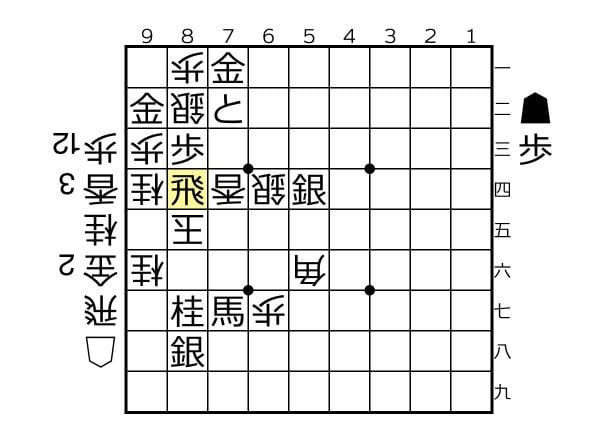

手の見える方は「あ!」と、なったかもしれない。

不思議な手順で角を△56に移動させたのは、この駒が「ある地点」に利くようになるからなのだ。

照準にとらえた瞬間、すべての歯車が一気に回り出す。

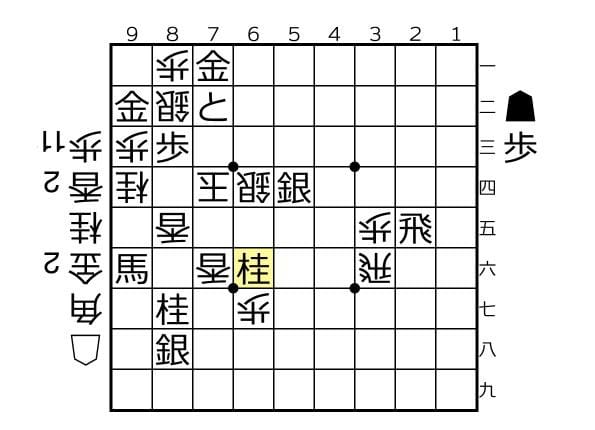

すかさず▲84飛と「ファイヤー!」。

△同玉、▲95馬、△83玉、▲82金、△同歩。

と並べてみると、おいおい、それはさっきの「打ち歩詰め」の手順と同じではないかと怒られそうだが、よく見てほしい。

角を動かさずに▲84飛として、△同玉、▲95馬、△83玉、▲82金、△同歩、▲84歩、△92玉、▲81銀、△91玉、▲82と、△同玉、▲72金、△91玉に、▲92歩まで「打ち歩詰め」の図。

もしこの図で、角が△56の地点にあるとすると……。

そう、最後▲92歩で、まだ後手玉は詰んでいない。

遠く△56の角が利いていて、後手は△92同角と取れる。

いや、「取らされる」のだ。

とはいえ、このままだと、まだ△74の香車がジャマで、▲92歩は打ち歩のままだが、そこで▲75桂の跳躍が、うまい活用。

この桂馬は、先手が▲95角成とするときの、土台の役割をする駒だと思っていたが、ここで2度目の活躍するとは、なんとも粋ではないか。

ため息が出るような、さわやかな手であり、△同銀は▲73馬だから、△同香しかないが、これで見事に航路が開通。

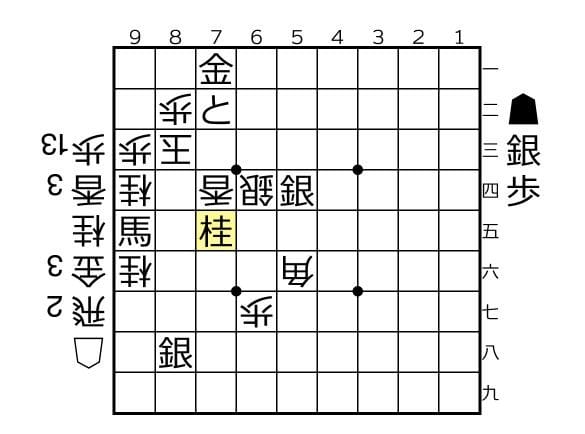

あとは収束に向かうのみ。

さっきと同じく、▲84歩、△92玉、▲81銀、△91玉、▲82と、△同玉、▲72金、△91玉に▲92歩。

この瞬間のための、▲15飛からの一連の手順だったのだ。

△同角と取るしかないが、ここからは、もはやむずかしいところもない。

▲同銀成、△同玉、▲74角、△91玉、▲82金、△同玉、▲83歩成、△71玉、▲62馬、△同玉、▲63銀成、△61玉、▲72と、△51玉、▲52成銀まで、69手詰。

米長邦雄や内藤國雄をはじめ、多くの棋士やファン、詰将棋作家が、この図式を見て感動したわけだが、その気持ちを共感できた。

なんという、すばらしい作品なのか。

米長は、単に解けたというよろこびだけでなく、

「詰将棋に抱いていたイメージ」

これが根本的に塗り替わったそうだが、これもまた、私の棋力ではクッキーのカケラ程度ではあろうが、それでも多少理解はできた。

そう、この詰将棋にはハッキリと「テーマ」がある。

そして、「作家性」「芸術性」というものも。

私もまた、これら江戸時代の古典に触れることによって、詰将棋とは文学や音楽に匹敵する「芸術」であることが、痛いほど伝わってきた。

と同時に、増田康宏六段の有名なセリフである、

「詰将棋は意味ない」

の本当に伝えたいことも。

たしかに、まっすーの言う通り、手順がマニアックすぎて、実戦で役に立つかはむずかしいところですわ(苦笑)。

あと、これは余談だが、詰将棋の美を理解できたことによって、逆算的に、文系人間にはなかなか理解しがたかった、数学における、

「数式や定理の美しさ」

これもまた、ゴマ粒程度のものであろうが、感じ取れるようになった気がした。

詰将棋の「論理で組み立てた美」に感動できるなら、論理的に考えれば、数学のそれも同じのはず。

私が理系の本を読むようになったのは、まちがいなく伊藤兄弟の影響である。

こうして思いもかけないところで、知識や思考がつながっていくのは、おもしろいものであるなあ。

(伊藤宗看「将棋無双」編に続く→こちら)

(宮田敦司七段の解説する「図巧 第八番」の解説は→こちら)