前回(→こちら)の続き。

第49期A級順位戦で、青野照市八段と2勝同士による「裏の大一番」を戦う大山康晴十五世名人(第1回は→こちらから)。

序盤にポカがあり、大きな差をつけられるが、そこから闇試合に持ちこんで、勝負は二転三転、いやニ十転三十転の、わけのわからない戦いに持ち越される。

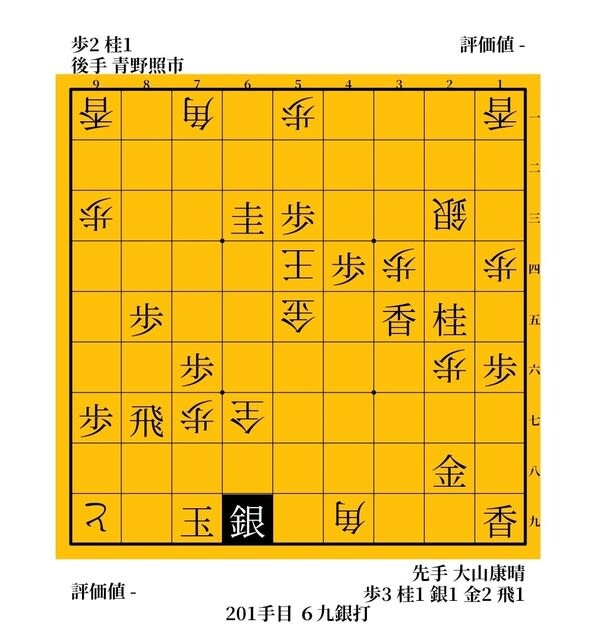

クライマックスはこの局面。

後手玉に詰みはなく、先手玉はほぼ受けなし。

なら青野が勝ちのようだが、ここで大山は目を疑う手を盤上に示したのだ。

▲69銀と打ったのが、ちょっと信じられない一手であり、「大山伝説」のクライマックスともいえる図だ。

今回のシリーズについて「なげーよ、いつまでやってんの」と思われた方は、この銀打だけでもいいから、見て行ってほしい。

なんという手だろう。

控室からも、どよめきが起こったそうだが、この銀打ちのすごいところは、これで受かってるとは、とても思えないところだ。

ふつうの人なら、指さない。

他に指す手がないといっても、こんな無意味に見える手を選ぶくらいなら、投了するという人だっているはずだ。

まさに、シカゴはコミスキー・パークの熱狂のようではないか。

「ヤス・オーヤマ、クレイジー!」

そこを大山があえて指したのは、単に投げ切れなかったのかもしれないが、河口俊彦八段の『大山康晴の晩節』や、そのキャリアで最後まで大山に苦しめられた内藤國雄九段など多くの人が推測するに、ここにこそまさに、大名人の将棋観が表れているのではということ。

それはズバリ、

「人は誤りを犯す生き物である」

将棋というのは「逆転のゲーム」と言われるが、それは盤上に悪手の比率がものすごく高く、またその穴に落ちたとき、どんなに大差であっても簡単にひっくり返ってしまうという性質があるから。

それこそが、将棋のおもしろいところであり、不条理なところでもあるが、大山はその前提の上に、人間の「不完全さ」を考慮に入れて戦っていた。

すなわち、将棋というゲームの、そのさらに難解な終盤戦で、秒読みとプレッシャーに追いかけられながら、人が最善手を指し続けるのは至難。

もっといえば、

「お前なんかに、そんなことができるわけない」

河口流の表現を借りれば「軽蔑」であり、徹底した人間蔑視が大山将棋の根底に流れている。

この▲69銀はまさにそれに殉じた手であり、もしこれで寄せられてしまえば、単なる悪あがきとして歯牙にもかけられないが、それでも大山は指した。

この手は、もう一度言うが、こう宣言しているからだ。

将棋はたしかに、後手が勝ちかもしれない。

「だが、お前ごときが、ここで正解手を指せるわけないんだぞ」

一見、みじめな命乞いのように見えて、その内実はラランドの漫才で、サーヤさんが見せるような、

「コイツにできるかどうか、見てやろうぜ」

という、この状況で信じられないほどの、不遜な傲慢さを振りまいた銀打なのだ。

この推測が本当だとしたら、なんという、ふてぶてしさ。

まさに人の心や弱さを試し、揺さぶって楽しむメフィストフェレスのような一着ではないか。

「試された」青野は、この手に心がゆれた。

第一感はどう考えても「勝った」だ。

このギリギリの寄せ合いで、受けになってるかどうか怪しい手で、手番をくれたのだ。

ふつうにやれば、勝てるはず。

ところが、ここから青野が、おかしくなってしまう。

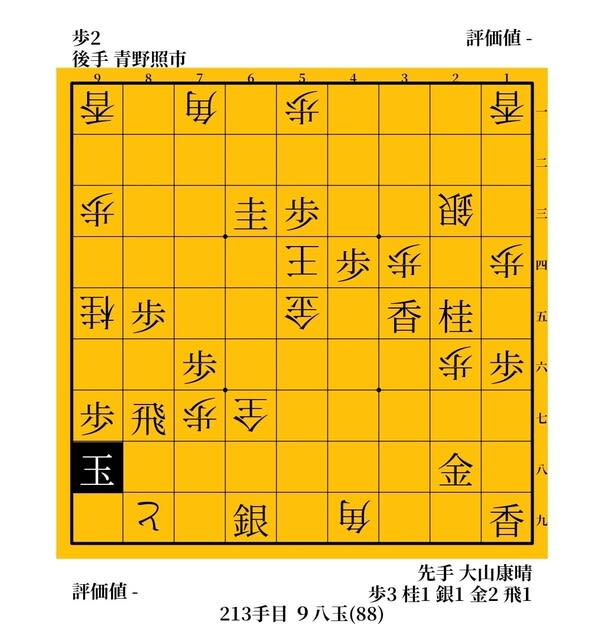

それは手順を見れば明確で、△95桂と打ったのはよかったが、▲88玉、△89と、▲98玉、△99と、▲88玉、△89と、▲98玉、△99と、▲88玉、△89と、▲98玉。

これだけ見ても、青野が迷っているのがわかる。

同一手順の繰り返しで、千日手のような形だが、王手で千日手になると仕掛ける側が負け。

この場合は、青野が手を変えないといけない。

ルール上はそうだが、同一手順3回までならセーフという抜け穴もあり、このループの間に時間をかせぐことができる。

1分将棋の青野は最終盤でこの「裏ワザ」を使ったが、これが結果的にはよくなかった。

そもそも、こういった時間稼ぎは、やっている途中に

「今、何回目だったっけ?」

わからなくなって、パニックになりやすい。ましてや、深夜の秒読みとなればなおさらだ。

さらにいえば、これはあまりにも、青野の人間性と相反する行為だった。

先も言ったが、青野は常に「他力を頼まない」という信念があり、その格調高さが「信用」につながっていた。

1990年のA級順位戦最終局で、負ければ落ちるという大一番を戦う青野を先崎学四段は、こう評した。

「青野には、首を洗って、人事を尽くして天命を待つ、という雰囲気がある」

また河口八段の筆によれば、

「青野は絶対に他力を頼まない。昇降級争いをしていて、競争相手の星を気にしない唯一の棋士である」

つまり、プロは皆、感じていたわけだ。

土壇場になった青野は強い、と。

そのはずが、ここでは、この究極中の究極ともいえる局面では、まさかの裏の目が出てしまった。

ここは「ルールの抜け穴」なんかに目もくれず、堂々と踏みこめばよく、実際、それで勝ちだったのだから。

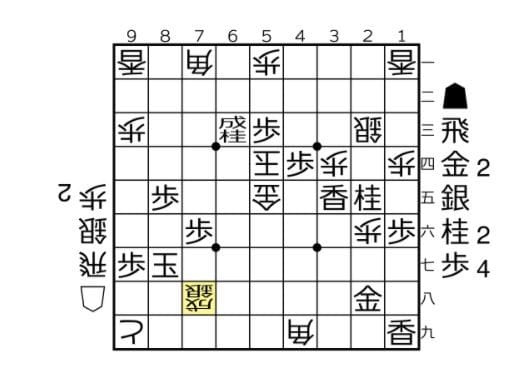

手順のほうは、▲88玉に、△78歩成、▲同銀、△87桂成、▲同玉、△78成銀とシンプルにせまれば、これが△76角成、▲同玉、△77飛からの詰めろ。

受けても一手一手で、これで、むずかしいところもなく、後手が勝っていた。

また、羽生善治九段が指摘するように、詰めろでないのを怖がらないなら、▲69銀に我々でも指せそうな△58角成でもよかった。

その簡単な手が、どうしても指せない。

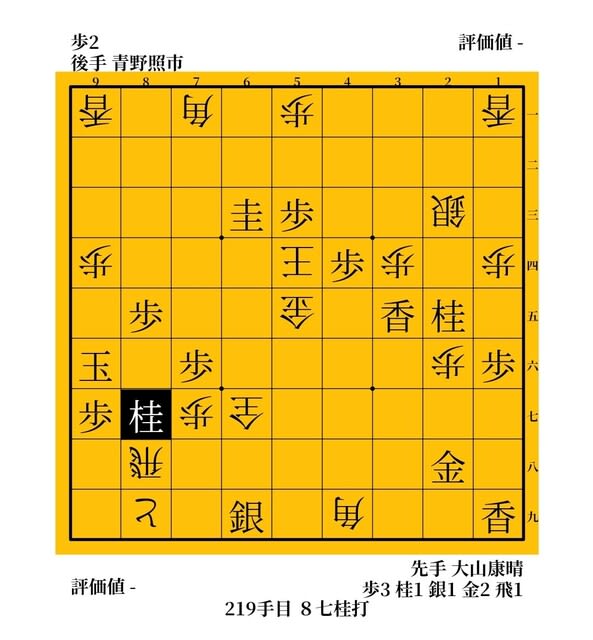

しかも青野は、やはりというべきか、迷っているうちにループの回数がわからなくなった。

気がついたときには、すでに「最後の1機」を使い果たしており、△78歩成からの必勝ルートに戻れなくなっていたのだ!

最後の最後に自分の将棋を見失った、いや失わされた青野は、△89と、▲98玉に△87桂成としてしまう。

これは▲同玉、△88飛に▲96玉と逃げて、△94歩の詰めろはいかにも細く、▲87桂と受けて先手玉は寄らない。

以下、△95歩、▲86玉、△66成銀の詰めろには、▲74飛で王手しながらしのいで先手が勝ち。いくばくもなく、青野が投了となった。

これで大山は、またしても勝負将棋を制して残留決定。

この棋譜を見たとき、思わずため息をついてしまったものだ。

すごいもん勝つなあ、と。

同時に、全盛期を知らない世代の私が、大山康晴という棋士の本当のすごさを理解した瞬間というのが、ここだったといっていい。

伝説は、また1年続くこととなった。

ファンは大拍手な上、本人も目標にしていただろう「70歳でA級」が、いよいよ現実のものとなってきたのだ。

(続く→こちら)