「立石君が、詰んでると言ってます」

というフレーズを聴いてピンとくる方は私と同世代以上の、それもかなりのディープな将棋ファンであろう。

前回に続いて、元奨励会三段の立石径さんについて。

立石さんと言えば、当時のコアな、特に関西の将棋ファンの間で、

「次に来るんは立石君や」

と言われるほど期待の星で、あの久保利明九段が、

「いつも、僕らの前を走っていた」

と語るほどの逸材。

17歳で将棋と決別し、本当にやりたかった医学の道へと進んだが、もしそのまま続けていたらA級タイトルは間違いなかったと言われている。

そんな立石さんが、鮮烈なデビュー(?)を果たしたときに、飛び出たのが冒頭のセリフ。

といっても、なにか記録を作ったとか、公式戦で活躍したとかではなく、「記録係」の立場からだ。

舞台は1991年、第59期棋聖戦五番勝負。

南芳一棋聖・王将に谷川浩司竜王・王座が挑んだ、その第1局でのことだ。

挑戦者の谷川が先手で、両者得意の相矢倉から激戦になり、最終盤をむかえる。

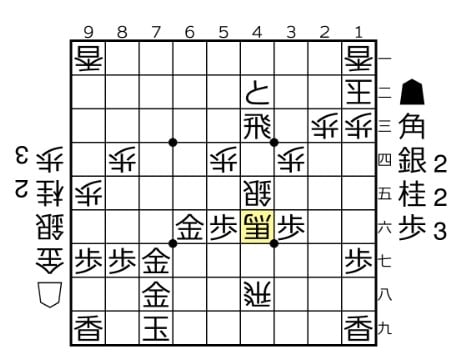

図は谷川が▲43飛と打ったところ。

次に▲24桂からの詰めろで、△33金などと受けても、▲44飛成と要の角を取られてしまう。

△同金、▲33角くらいでも、先手陣は鉄壁で後手に勝ちはない。

なので、ここはもう先手玉を詰ますしかないわけだが、果たしてどうだろう。

素人目には、△76の拠点も大きく、どこかで△28の馬も使えるかもとか、△66角と王手で銀も取れるしで、いかにも詰みがありそう。

ただ、先手陣も金銀は多いし、うまく上部に抜ける筋とかあって、「1枚足りない」とかいう可能性もある。

私レベルだと、とりあえず角切って△77でバラして、あとはテキトーに王手かけてれば、なんとかなるんでね?

くらいなもんだが、もちろんプロが、それもタイトル戦という大舞台で、そんなわけにはいかない。

詰むや詰まざるや。

南は持てる力のすべてをふりしぼり、先手陣の詰み筋を探す。

読み切ったかそうでないのか、ええいままよと、まずは当然の△66角から。

▲同金に△77銀。

▲同桂、△同歩成に▲同銀は△同桂成で、▲同金。

そこで△48飛と打って、▲78金打に△79銀、▲同玉、△46馬の筋で詰む。

▲88玉には△79銀でカンタン。

▲89玉も△79金から追えば捕まる。

この飛車打ちから馬引きの筋が、この将棋のポイントになるので、頭に置いておいていただきたい。

また△77でバラして、△同桂成、▲同玉も△85桂から△77金と、自然に王手していけば問題ない。

そこで先手は△66角、▲同金、△77銀、▲同桂、△同歩成に銀ではなく、▲同金と取るのが最善。

先手もまだ自陣に金銀が残っているが、やや上ずっており、後手はまだ飛車、金、銀、桂2枚の「詰道具一式」があるうえに、金の質駒もある。

果たして、勝っているのはどっちか。

後手は△58飛とおろす。

▲78歩に、△79銀、▲同玉にやはり△46馬。

さっきと似た変化だが、少しちがうのは後手に銀がないこと。

本譜の▲88玉に銀があれば、さっきの詰み筋のように△79から打てるが、それがかなわないから、△96桂と、今度はここをこじ開けにかかる。

▲同歩に、△77桂成、▲同銀、△76桂、▲同金、△89金。

生きた心地はしないが、▲同玉と取って、△59飛成に▲98玉。

そこで△97金から、△99飛成で追いすがるが、ここまでくると、ようやく結末が見えてくる。

▲98桂合に、△64馬と再度の活用だが、▲75金打で詰みはない。

ここで金か銀があれば、△96歩から詰むのだが、やはり「1枚足りない」のだった。

こうして谷川は、きわどいところを逃げ切って勝利。

とはいえ、もちろん読み筋ではあり、詰将棋の名手である谷川浩司の面目躍如。

端から見てあぶなくても、本人からすれば、「ま、これくらいは」てなもんであろう。

ところがである、終局後に副立会人の脇謙二七段が困ったような様子で対局室に入ってきたのだ。

手にこの将棋の棋譜を持ち、その隣には、ひとりの少年。

彼がこの戦いの記録係をつとめた、立石径三段。

そして、脇はそこにいる人たちに、こう伝えたのだ。

「立石君が詰みがあるっていうんですわ」

(続く)