新型コロナウイルスの感染拡大が終息し、最高益を稼ぎだす都市百貨店がある一方、地方百貨店の衰退が止まらない。全国の百貨店は1999年の311店舗をピークに現在は180店まで減少した。24年間で131店、約4割も減った計算になる。すでに百貨店が1店舗しかない県が14、1店舗もない県が3もある。今後生き残れる百貨店は人口が100万人以上の都市と言われるが、それも百貨店という形態を維持し続けられるかと言えば、甚だ疑問だ。

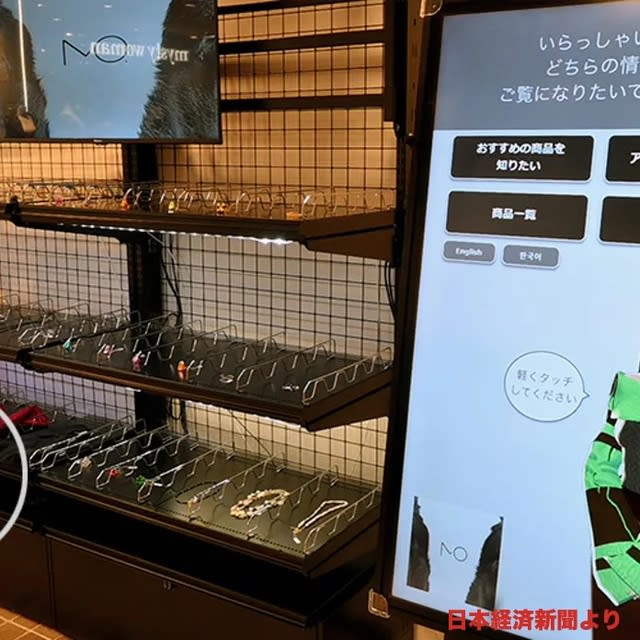

そんな中、近畿地区で知名度のある「近鉄百貨店」が新たな展開に乗り出している。フランチャイズ(FC)事業の拡大である。業種はコンビニエンスストアを皮切りにベーカリー、カフェ、グロサリー、眼鏡、生活雑貨、ドラッグストアと多岐にわたる。2023年度にはFC事業だけで売上高150億円、人員体制150名を達成。利益率も高く、営業利益は10%を超える。

顔ぶれは以下になる。奈良市に本拠を置くレストラン、ベビーフェイスの「ベビーフェイススカイテラス」。ピッツァ、エスプレッソ、グロッサリーの3通りが味わえるイタリアンレストラン「トウキョウメルカート」。東京神田に本店を構える松阪牛専門焼肉店「洋食屋伊勢十」。洋菓子の不二家が新規開発した業態「ペコリシャス」やHCのカインズともFC契約を結ぶなど、現在では22業種59店舗を展開する。今後も衣料品や靴、アクセサリーなどファッション分野なども含め、業種、店舗の拡大を進めるという。

そもそも百貨店とは何か。衣食住などに関わる多種多様な商品を対面で販売する大規模小売店舗を指す。国内外の高級ブランドや老舗の味も扱うため、店内は高級感があって長い歴史に裏打ちされた暖簾と信用を旨とする。ただ、米国のように商品を買い取ることはせず、メーカーなどに場所貸しして販売員を派遣させるスタイルだ。商品が売れてから初めて仕入れる「消化仕入れ」を基本に、在庫負担のリスクを抑えるビジネスモデルを採用してきた。

バイヤーが独自で商品を開拓し、販売まで行う自主編集売場もあるが、売場の大部分はブランドのインショップ、いわゆるハコ貸し、不動産業に近い形態が占める。そのため、荒利益から派遣社員の給料や在庫引き取りなど経費が差し引かれるため、利益率はそれほど高くない。それでも、一般大衆の年収が右肩あがりに伸びていた時代は安定したが、バブル崩壊で中間層が没落すると一気に売上げを下降させるところが増えた。その多くが地方百貨店になる。

当然のことながら、ブランドは売上げが減少すると、撤退する。それがまた百貨店の売上げを減少させるという悪循環を引き起こす。地方では郊外に大型のショッピングセンターがあり、百貨店に行かなくても日常の買い物にはほとんど困らない。さらにECが浸透したことで、全国各地のありとあらゆる商品が地方に居ながら購入できるようになった。期待のインバウンドも大都市の百貨店に集中しており、地方に広く波及するまでには至っていない。売上げが下がり、インバウンドのおこぼれに預かれないところが閉店している状況だ。

2022年度1年間の全国百貨店の売上げは、前年を13%余り上回り、新型コロナウイルス流行前の約9割にまで回復した。大都市圏で人口集積が高いエリアに出店する百貨店では最高益を上げたところもある。日本橋の三越、新宿が拠点の伊勢丹、SC事業にも積極的な高島屋や松坂屋、関西ではダントツの阪急がそうだ。

大手百貨店は、小売店を介さず直接消費者に商品やサービスを販売するD2C(ダイレクト・ツー・コンシューマー)にも本腰を入れる。「明日見世」を展開する大丸東京店、「b8ta」を導入した阪急うめだ本店、「ミーツストア」を開店した高島屋新宿店。どれもその場で商品を売ることはせず、体験や接客を通じてサイトに誘い、購入してもらう。大手百貨店自ら売れるものを探しに行くスタイルで、売上げが回復した余裕を窺わせる。

地域三番店の生き残り策としてのFC加盟

一方、単なる場所貸しだけでなく、収益を上げる手法としてFC事業を選んだのが近鉄百貨店だ。関西という大都市圏に店舗を構えるも、あべのハルカス近鉄本店(2022年度売上高1136億円、全国第10位)は、阪急うめだ本店(同2610億円、同2位)、高島屋大阪店(同1319億円、同7位)に次ぐ地域三番店。近鉄系列では奈良店、上本町店が続くが、これらは地方百貨店であるが故、売上げ上位には遠く及ばない。

近鉄百貨店は現状のポジションに甘んじているわけではないだろうが、暖簾と店舗を存続させていくためにFC事業も経営戦略に加えた。百貨店としては、FCブランドのポートフォリオを確立できるだろうし、様々な業態を展開することでリスクヘッジも可能だ。経営陣はそれらも含めて懸命な判断と捉えたのではないか。

FC事業はフランチャイザー(FCザー)の本部がそのノウハウをパッケージ化して、フランチャイジー(FCジー)の加盟店に提供する。その内容は商標、看板、店舗デザイン、ユニフォーム、メニュー、教育・訓練プログラム、運営マニュアルなどになる。代表的な業種はコンビニや外食だ。近鉄百貨店も取っ掛かりはそれらを選択しているので、まずはFCに慣れようという思惑が見て取れる。

加盟店の近鉄百貨店は本部からノウハウを提供してもらう代わりに、固定または売上げに応じてロイヤリティを本部に支払わなければならない。また、開業に必要な資金や人材を確保する必要もあるから、近鉄側から社員を送り込んだと思われる。それでも、低リスクで起業できて単なる場所貸しより利益が出る。なおかつスピーディに事業拡大ができるのだから、手応えを感じているのも頷ける。

もちろん、お客は近鉄百貨店の店舗内にある業態なら安心するし、ハンズやカインズのように全国的な知名度があれば、直営だろうとFCだろうと利用する上では何ら問題ない。ただ、FCは良いことばかりではない。デメリットもあるのだ。

例えば、パッケージ内容がFCザーによって様々で、初期投資や開業におけるサポートにも程度差がある。教育や訓練のプログラムもシステム化されているところ、スーパーバイザーという人任せのところもある。本部の経営方針が変われば、好調な売れ行きメニューや商品であっても、姿を消す場合がある。全ての業種で順調に利益が生み出せるわけではないのが、FCなのである。

また、FC企業が提供するパッケージは平準化されているため、運営段階で店舗ごとで内容を変えることは許されない。FCジー側がオリジナルのメニューや商品を開発することも、独自でサービス内容を変えることも不可能だ。かつてダイエーが提携したほっかほっか亭は、経営不振でエリアFCジーのプレナスに株式を売却した。これによりプレナスの方が力を持ち、商標権などの取り扱いで訴訟に発展したケースもある。ただ、これは極めて異例なことだ。

逆にFCザーがシステムに則り、商品やメニュー、マネジメントまでを教えてくれると、近鉄社内の人材育成やキャリアパスと、どうバランスを取るかの問題も出てくる。あくまで近鉄の社員が段階を踏んで成長するのが重要とすれば、ジョブローテーションとの整合性や将来的な人材配置まで想定しなければならない。仮にそれらができなかったら、高い離職率につながるリスクもある。つまり、FC業態を横断して交流し、学ぶ機会や世代間を超えた人事交流も不可欠なわけだ。もちろん、これらは近鉄百貨店も十分承知の上だと思う。

今後はファッション業態も視野に入れるということだが、安定した売上げを維持するにはブランドはもちろん、アイテムや店作り、MD、販売手法といったノウハウが必須になる。ある程度、知名度があるブランドFCはそれらを確立しているが、関西地区ではすでに出店済みなものが多く、バッティングの問題が頭をもたげる。FCジーになりたくてもなれない場合があるのだ。

こんな事例もある。チャイルドウーマンやビュルデサボンなどをFC展開するアンビデックスは、2023年の3月に3社に分社化。チャイルドウーマンはオクモ社、ビュルデサボンはクロスワード社の傘下となった。FC事業は継続しても、ブランドに対する方針が変わるかもしれないし、FC契約の内容が変更されることは十分にあり得る。

FCジーにとって売れている時は良いが、売れなくなって契約を解消したくてもFCザー側が契約を盾に拒否しないとも限らない。業界では良好だった関係が拗れたという話はよく聞くことだ。FCは出店する前から事業モデルが決まっているため、FCザー側は「このお店は収益が出ます」と自信を持って勧めてくる。加盟店が欲しいから、そう言うのは当然だ。しかし、売上げは実際に出店してみないとわからない。

あるメガFCジーの経営者は、かつてこんなことを語っていた。「FC本部が月商1000万円で収支損益を試算し提案してくれるなら、FCジー側として同800万円くらいに下振れさせて計画し直す。FC事業部にはその売上げ目標にもう20%のストレスをかけ、再度540万円で運営計画をたてるよう指示を出している」と。

この経営者はFCでいろんな修羅場を潜ってきたからこそ、これがたどり着いた事業の要諦とでも言おうか。経営者としてはいたってマイナス思考だと言えるが、FC事業にはそのくらいの危機管理も必要かもしれない。さて、メガFCジーを目指す近鉄百貨店はどうなのだろうか。

そんな中、近畿地区で知名度のある「近鉄百貨店」が新たな展開に乗り出している。フランチャイズ(FC)事業の拡大である。業種はコンビニエンスストアを皮切りにベーカリー、カフェ、グロサリー、眼鏡、生活雑貨、ドラッグストアと多岐にわたる。2023年度にはFC事業だけで売上高150億円、人員体制150名を達成。利益率も高く、営業利益は10%を超える。

顔ぶれは以下になる。奈良市に本拠を置くレストラン、ベビーフェイスの「ベビーフェイススカイテラス」。ピッツァ、エスプレッソ、グロッサリーの3通りが味わえるイタリアンレストラン「トウキョウメルカート」。東京神田に本店を構える松阪牛専門焼肉店「洋食屋伊勢十」。洋菓子の不二家が新規開発した業態「ペコリシャス」やHCのカインズともFC契約を結ぶなど、現在では22業種59店舗を展開する。今後も衣料品や靴、アクセサリーなどファッション分野なども含め、業種、店舗の拡大を進めるという。

そもそも百貨店とは何か。衣食住などに関わる多種多様な商品を対面で販売する大規模小売店舗を指す。国内外の高級ブランドや老舗の味も扱うため、店内は高級感があって長い歴史に裏打ちされた暖簾と信用を旨とする。ただ、米国のように商品を買い取ることはせず、メーカーなどに場所貸しして販売員を派遣させるスタイルだ。商品が売れてから初めて仕入れる「消化仕入れ」を基本に、在庫負担のリスクを抑えるビジネスモデルを採用してきた。

バイヤーが独自で商品を開拓し、販売まで行う自主編集売場もあるが、売場の大部分はブランドのインショップ、いわゆるハコ貸し、不動産業に近い形態が占める。そのため、荒利益から派遣社員の給料や在庫引き取りなど経費が差し引かれるため、利益率はそれほど高くない。それでも、一般大衆の年収が右肩あがりに伸びていた時代は安定したが、バブル崩壊で中間層が没落すると一気に売上げを下降させるところが増えた。その多くが地方百貨店になる。

当然のことながら、ブランドは売上げが減少すると、撤退する。それがまた百貨店の売上げを減少させるという悪循環を引き起こす。地方では郊外に大型のショッピングセンターがあり、百貨店に行かなくても日常の買い物にはほとんど困らない。さらにECが浸透したことで、全国各地のありとあらゆる商品が地方に居ながら購入できるようになった。期待のインバウンドも大都市の百貨店に集中しており、地方に広く波及するまでには至っていない。売上げが下がり、インバウンドのおこぼれに預かれないところが閉店している状況だ。

2022年度1年間の全国百貨店の売上げは、前年を13%余り上回り、新型コロナウイルス流行前の約9割にまで回復した。大都市圏で人口集積が高いエリアに出店する百貨店では最高益を上げたところもある。日本橋の三越、新宿が拠点の伊勢丹、SC事業にも積極的な高島屋や松坂屋、関西ではダントツの阪急がそうだ。

大手百貨店は、小売店を介さず直接消費者に商品やサービスを販売するD2C(ダイレクト・ツー・コンシューマー)にも本腰を入れる。「明日見世」を展開する大丸東京店、「b8ta」を導入した阪急うめだ本店、「ミーツストア」を開店した高島屋新宿店。どれもその場で商品を売ることはせず、体験や接客を通じてサイトに誘い、購入してもらう。大手百貨店自ら売れるものを探しに行くスタイルで、売上げが回復した余裕を窺わせる。

地域三番店の生き残り策としてのFC加盟

一方、単なる場所貸しだけでなく、収益を上げる手法としてFC事業を選んだのが近鉄百貨店だ。関西という大都市圏に店舗を構えるも、あべのハルカス近鉄本店(2022年度売上高1136億円、全国第10位)は、阪急うめだ本店(同2610億円、同2位)、高島屋大阪店(同1319億円、同7位)に次ぐ地域三番店。近鉄系列では奈良店、上本町店が続くが、これらは地方百貨店であるが故、売上げ上位には遠く及ばない。

近鉄百貨店は現状のポジションに甘んじているわけではないだろうが、暖簾と店舗を存続させていくためにFC事業も経営戦略に加えた。百貨店としては、FCブランドのポートフォリオを確立できるだろうし、様々な業態を展開することでリスクヘッジも可能だ。経営陣はそれらも含めて懸命な判断と捉えたのではないか。

FC事業はフランチャイザー(FCザー)の本部がそのノウハウをパッケージ化して、フランチャイジー(FCジー)の加盟店に提供する。その内容は商標、看板、店舗デザイン、ユニフォーム、メニュー、教育・訓練プログラム、運営マニュアルなどになる。代表的な業種はコンビニや外食だ。近鉄百貨店も取っ掛かりはそれらを選択しているので、まずはFCに慣れようという思惑が見て取れる。

加盟店の近鉄百貨店は本部からノウハウを提供してもらう代わりに、固定または売上げに応じてロイヤリティを本部に支払わなければならない。また、開業に必要な資金や人材を確保する必要もあるから、近鉄側から社員を送り込んだと思われる。それでも、低リスクで起業できて単なる場所貸しより利益が出る。なおかつスピーディに事業拡大ができるのだから、手応えを感じているのも頷ける。

もちろん、お客は近鉄百貨店の店舗内にある業態なら安心するし、ハンズやカインズのように全国的な知名度があれば、直営だろうとFCだろうと利用する上では何ら問題ない。ただ、FCは良いことばかりではない。デメリットもあるのだ。

例えば、パッケージ内容がFCザーによって様々で、初期投資や開業におけるサポートにも程度差がある。教育や訓練のプログラムもシステム化されているところ、スーパーバイザーという人任せのところもある。本部の経営方針が変われば、好調な売れ行きメニューや商品であっても、姿を消す場合がある。全ての業種で順調に利益が生み出せるわけではないのが、FCなのである。

また、FC企業が提供するパッケージは平準化されているため、運営段階で店舗ごとで内容を変えることは許されない。FCジー側がオリジナルのメニューや商品を開発することも、独自でサービス内容を変えることも不可能だ。かつてダイエーが提携したほっかほっか亭は、経営不振でエリアFCジーのプレナスに株式を売却した。これによりプレナスの方が力を持ち、商標権などの取り扱いで訴訟に発展したケースもある。ただ、これは極めて異例なことだ。

逆にFCザーがシステムに則り、商品やメニュー、マネジメントまでを教えてくれると、近鉄社内の人材育成やキャリアパスと、どうバランスを取るかの問題も出てくる。あくまで近鉄の社員が段階を踏んで成長するのが重要とすれば、ジョブローテーションとの整合性や将来的な人材配置まで想定しなければならない。仮にそれらができなかったら、高い離職率につながるリスクもある。つまり、FC業態を横断して交流し、学ぶ機会や世代間を超えた人事交流も不可欠なわけだ。もちろん、これらは近鉄百貨店も十分承知の上だと思う。

今後はファッション業態も視野に入れるということだが、安定した売上げを維持するにはブランドはもちろん、アイテムや店作り、MD、販売手法といったノウハウが必須になる。ある程度、知名度があるブランドFCはそれらを確立しているが、関西地区ではすでに出店済みなものが多く、バッティングの問題が頭をもたげる。FCジーになりたくてもなれない場合があるのだ。

こんな事例もある。チャイルドウーマンやビュルデサボンなどをFC展開するアンビデックスは、2023年の3月に3社に分社化。チャイルドウーマンはオクモ社、ビュルデサボンはクロスワード社の傘下となった。FC事業は継続しても、ブランドに対する方針が変わるかもしれないし、FC契約の内容が変更されることは十分にあり得る。

FCジーにとって売れている時は良いが、売れなくなって契約を解消したくてもFCザー側が契約を盾に拒否しないとも限らない。業界では良好だった関係が拗れたという話はよく聞くことだ。FCは出店する前から事業モデルが決まっているため、FCザー側は「このお店は収益が出ます」と自信を持って勧めてくる。加盟店が欲しいから、そう言うのは当然だ。しかし、売上げは実際に出店してみないとわからない。

あるメガFCジーの経営者は、かつてこんなことを語っていた。「FC本部が月商1000万円で収支損益を試算し提案してくれるなら、FCジー側として同800万円くらいに下振れさせて計画し直す。FC事業部にはその売上げ目標にもう20%のストレスをかけ、再度540万円で運営計画をたてるよう指示を出している」と。

この経営者はFCでいろんな修羅場を潜ってきたからこそ、これがたどり着いた事業の要諦とでも言おうか。経営者としてはいたってマイナス思考だと言えるが、FC事業にはそのくらいの危機管理も必要かもしれない。さて、メガFCジーを目指す近鉄百貨店はどうなのだろうか。