鉄道模型のストラクチャーと言えば、9ミリ規格(150分の1)にあった建物が中心の世界。

それこそ、数万円も出せば一集落ができるぐらい種類があり、しかも完成品も多くまさに履いて捨てる状態。

その一方で、HOナローに使えるHOサイズ(80分の1・87分の1)になると、履けるほどもない状態。しかも大半がペーパークラフト中心。

ただ完成品ではないため、いろいろ加工ができるのは、ある意味で面白い。

これもその一つ。

軽便鉄道用の、複線車庫(ペーパークラフト)。

ただ使い方は自由で、片側列車、片側バスの車庫にすることも可能。

軽便鉄道サイズなので、通常のHOサイズの車両は当然無理。9ミリにも使えるかもしれないが、9ミリの方には、はるかに立派な完成品が、いろいろある。

この軽便車庫での不満が、、、パンタをあげた電車が入らない!と言うこと。

元々軽便鉄道自体、非電化が主流で、電化されているのは少なかった。ゆえにどうしても非電化路線向けのストラクチャーになるのは仕方がないけど、電車好きとしては、やはりパンタをあげた電車が入れる車庫が欲しい。

と言うわけで、この車庫に電車が入れるよう、改造してみた。

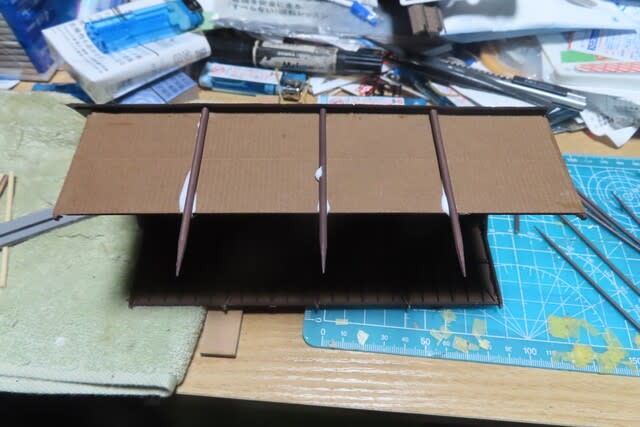

まず料理用の串を茶色で塗装、それを柱(足)にして、パンタ付き電車が入れるぐらいまでこの足でかさ上げ。

最初の予定では、壁の内側の柱に沿って伸ばすつもりだったが、いろいろ試すうちに、壁の外側に変更。串の先端を下にしたのは、もともとついている土台の穴に差し込もうとしたため。

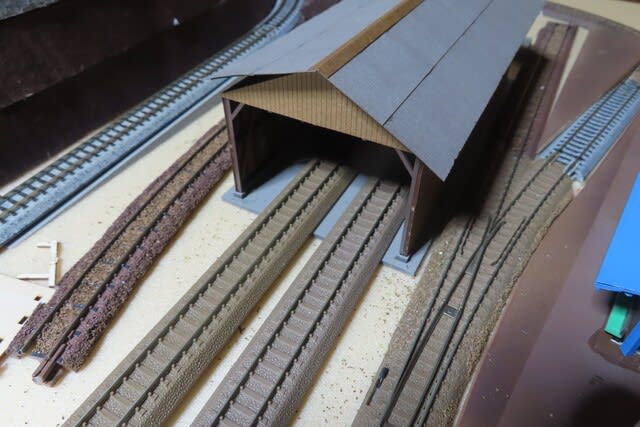

この状態で仮セット。

パンタをあげた状態の電車も、問題なく入れる。ただ、気動車やDLを入れる場合、上部空間が開きすぎるのがちょっと問題。ただこればかりはどうしようもない。

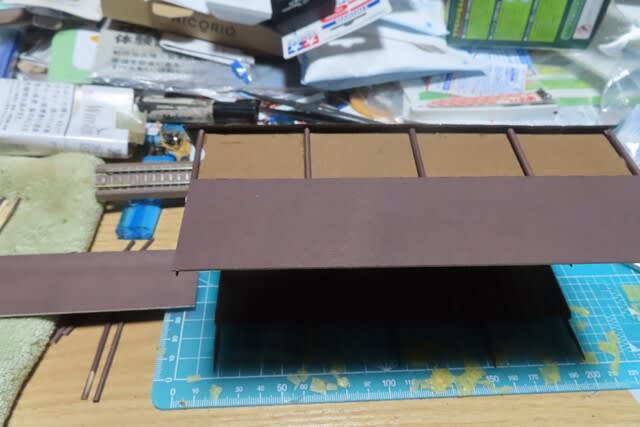

高さを確認したうえで、細部のドレスアップ。

足の部分は、1ミリ厚のベニヤで壁のように覆う。このベニヤと土台をボンドで接着。

この車庫はこの位置にしか置けないため、本線(地平線)から入れる右側のみフルオープン、左側は森林鉄道線なので、上半分ぐらいは目隠し板(?)で開口(車高)制限を加える。

この高さ制限を加えても、

本線用の気動車は、ちゃんと入線できる。

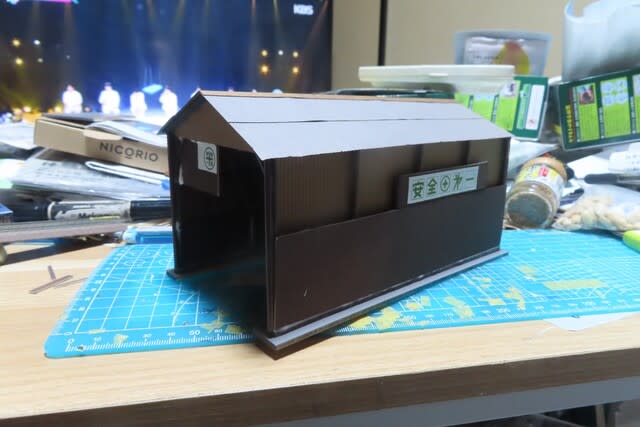

車庫の山側には、森林鉄道利用者が見られるよう、

この看板を設置。

思い付きで改造したが、出来上がってみると、結構大きな建物になってしまった。

ついでに、煩わしかった配線工事も。

森林鉄道線の給電フィーダーを、線路下に移設。山にへばりついている部分は、あとで着色予定。

>糖尿病その後、、、。

今週初め、3月以降1か月ごとにしている血液検査の結果発表!

糖尿病の目安になる、最下段(HbA1c)の数値が、3月に受けた時の13.4から8.9にまで下がった。8.9でもまだ高いが、どれぐらいまで下がって落ち着くか、まだしばらくは見極めが必要とのことで、しばらくの間は「無糖飲料」中心の生活が続くか。でも、下がり続けているのが分かったのは、いい傾向か。来月が問題だな。