意外な形で、あの鉄コレ(9㎜版)が復活。

紅葉シーズンなので、土日を避け、今日久々に和田山の模型屋さんへ。

で、模型のことなぞさておいて、話題は冬場の暖房。

模型屋さんも、居住部分で10年以上使っていたエアコンを、今秋新型に入れ替えたそうな。

電気屋さんで「暖房の効くやつ」を指定したら、三菱製になったとか。

その結果は、「めちゃくちゃよく効く」とな。

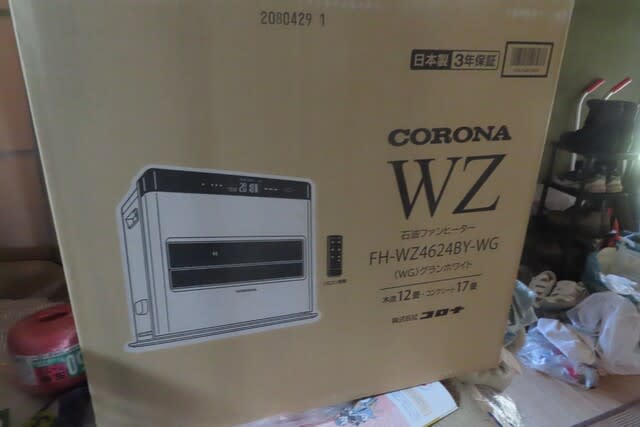

我が家も1階は2008年製のエアコンと2024年製のファンヒータ、2階は2022年製のエアコンと2016年製のファンヒーター。2008年製と2016年製は、来年あたり置き換えか?

特に2016年製の2階のファンヒーターは、8畳洋室に9畳用を使っているのだが、能力不足は否めない、、、。

などなど話ながら、予約品のお買い上げ。

これがその内容。コルク道床とマスキングテープはもちろんお山のレイアウト用。

そして鉄コレパーツは、

以前買った680系の改造分も入っている。

だから動力は680系用で、18200系は動力ははめずトレーラーとして他編成にくっつき虫にする予定。

2セット買った18200のうち1本は、

これと併結。マイクロの動力が心配だが、数年前動かしたときはちゃんと走ったように思う。

ただこのセット、小細工にたけてるマイクロらしく、

改造前・改造後の2つの顔に作り分けさらに、

改造前(原型)顔の方は、スナックレスで増備された最終編成の18410を、改造後の顔を持つのは、それ以前に作られた編成をベースにしている。動力は原型顔の18410の方に入って入り、これは18200とペアを組ますのには申し分ない。

ただ色合いは、オレンジ部分がマイクロの方が少し濃い。鉄コレの方が明るいが、どっちもどっちか。

18200で感動するのは、表示類のステッカー。

ヘッドマークを拡大(?)すると、

なんと名阪ノンストップの副票。

新幹線にやられてズタボロになった名阪甲特急の最悪期に、18200も充当されたらしく、これを再現したいがために、もう1セット追加しようか悩むところ。

さらにこの18200、他形式と併結させる場合は、厄介な点がある。

京都駅に入ってくる場合の編成、18400だけ前パン。

そう、18200と18400では、パンタの位置が反対になる。

18200が680に倣って奈良電時代のパンタの位置なのに対し、18400は12000等と同じ位置。

このため、

この2つを併結させる場合には、クハ(後パン)同士の併結しかできない。

編成の向きが反対なので、このようなパンタの向きが同じ方向になるクハ(ク)+クモハ(モ)の併結は実在しない。

ただここまで能書きたれときながら、18400の方に大問題が。

一見TNが付いているように見えたのだが、よく見るとKATOの車体マウントカプラー、しかもフック付。

何でこんなものを!と思っていたけど、思い出すと、KATOのレジェンドコレクションの10100系に併結させるついでに、手持ちの近鉄特急車に軒並みKATOカプラーを付けていた時期があったことを思い出した。多分その時の産物だろう。裏側から見ると、接着剤でポン付けしているようだ。

これはえらいことになった。パンタの向きがどうこう言っている場合ではない。

ま、冬の内職にぼちぼち修正していこう。

最後にしまう時、長さがほぼ同じ680と18200だったが、

箱に入れると、

680のケースに18200は入らなかった、、、。

なんだかんだと言いながら、ほぼ冬に入ってしまった。

で、今頃になってやりだした森林鉄道線のレール整備、何とかすることができた。

このレール整備で、最後の難関(?)だったのが、麓の駅の行き止まり形状。

KATOのレールにも、何種類かの行き止まりレールがあるけど、その長さで微妙に使いずらいのが難点。

しかしそのまま使うのではなく、分解すれば使えるのでは?

と言うことでやってみた。

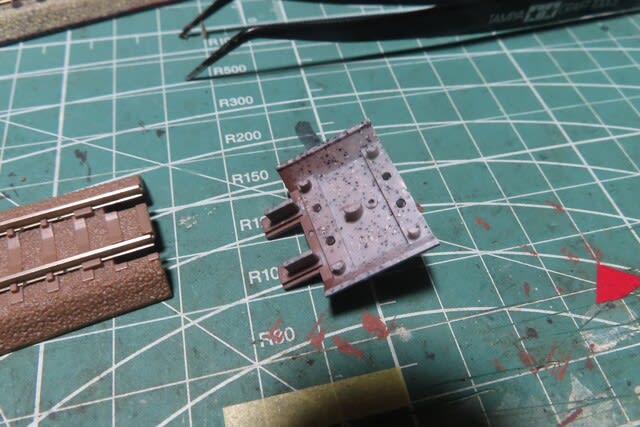

まずはこのタイプ。車止めの右側は、長さ調節のため、すでにカットしているが、カットしたこの長さでも、レイアウトに入れると少しオーバー。

が、裏側を見ると、

枕木部分に穴が4つ。もしかしてと、ピンセットで押してみると、

とれた!

ならばこれをレールに載せると、、、

枕木が付いてくるため、2段構造にはなるが、使えなくはない。枕木が、左右を連結する役目もしているため、カットしてしまうと、バラバラになるうえ、レールの2段重ねと言う状態は、変わらないので、カットせず使おうと思っていたところ、こんなのも出てきた。

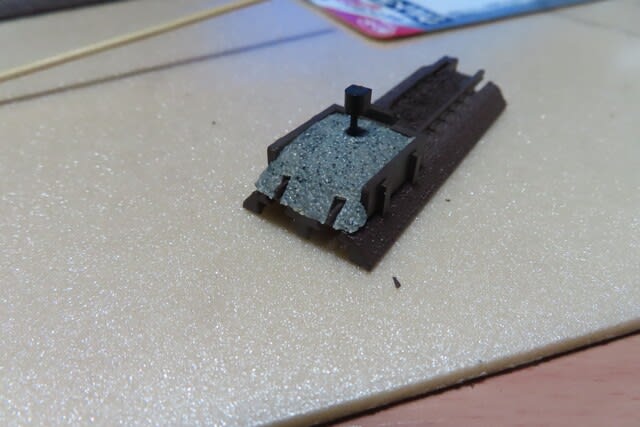

で、これもばらしてみると、

レールに載せた時の長さは、先ほどばらしたのに比べると、少し長いが形状としては悪くない。

で、予定を変更し、こちらの方を採用することに。

すでに先に着色したこのレールの左端に載せる。

ただそのまま載せたのでは、この砂の部分がレールに接触して持ち上がるため、その部分だけカット、ニッパでやるには少し難しいが、何とかできた。

そして道床部のマスキングを外す。じつはレールの間に敷いたバラストを固定するのに、木を作るときに使ったあのスプレー糊。ただこのスプレー糊、道床部にも当然スプレーしてしまうのだが、素直に乾かず、半がわき状態のままが続いてレールを持ったら手がネチョネチョ。その被害を最小限にするため、5ミリか6ミリのマスキングをし、スプレー後この部分をアルコールティッシュで拭きとった。

後はお山に戻すだけなんだが、、、

はずみで買った、この電気湯たんぽ。15分ほどの充電で、布団にいれれば一晩持つ。難点はちょっとサイズが小さいのだが、暖かさはなかなかのもの。停電になる前に充電しておけば、そこそこ暖はとれる。ま、気休めの一品か。とりあえず、この冬は持ってもらわないと。

今年の紅葉(3)

峠は、紅葉終盤だったのに、地元はまだまだ。

例年通り、神社前広場の大銀杏を見てきました。

まだまだ緑が目立つ大イチョウ。まっ黄色になるのは週明けぐらい?

この広場(ゲートボール場)のイチョウも、、、なんだかなぁ…。

イチョウにつながるこのもみじも、、、。

山の大イチョウは、ようやくはっきりわかるようになってきた。

週明けにいま一度来てみよう。