12日(土).わが家に来てから今日で1046日目を迎え,ハンバーガーのマクドナルドが「マックなのか?マクドなのか?おいしさ対決」というキャンペーンをやっていることについてコメントするモコタロです

ご主人はその昔マクドナルドの店長として内定してたらしい 違う道を選んだけど

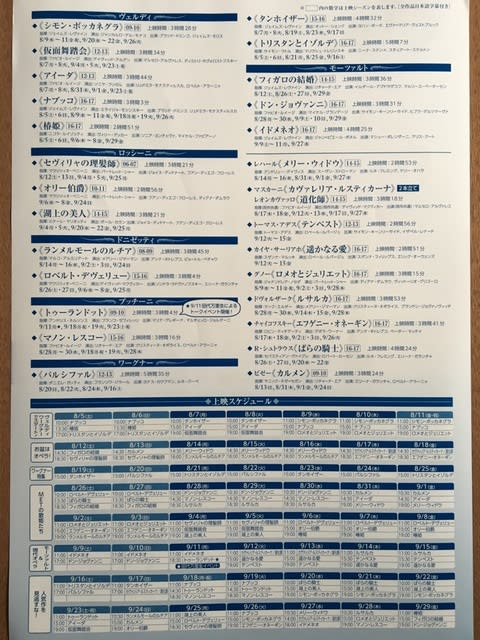

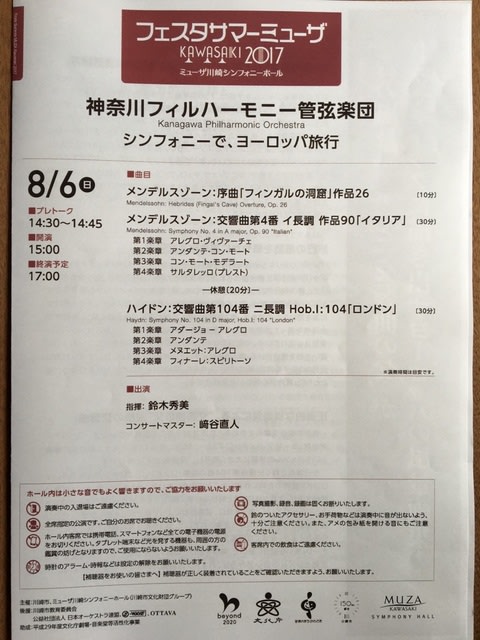

昨日,ミューザ川崎で東京交響楽団「ドラマティック,ラフマニノフ!」公演を聴きました これは「フェスタサマーミューザ2017」のフィナーレ コンサートです

これは「フェスタサマーミューザ2017」のフィナーレ コンサートです オール・ラフマニノフ・プログラムで①ピアノ協奏曲第3番ニ短調,②交響曲第2番ホ短調です

オール・ラフマニノフ・プログラムで①ピアノ協奏曲第3番ニ短調,②交響曲第2番ホ短調です ①のピアノ独奏は反田恭平,指揮は秋山和慶です

①のピアノ独奏は反田恭平,指揮は秋山和慶です

午後3時からの開演に先立って,同じ会場で午前11時半から公開リハーサルが開かれました この日は前半,3階センター左寄りの席で聴いてみました.楽員が思い思いの服装で個別に練習しているところに秋山氏が登場します

この日は前半,3階センター左寄りの席で聴いてみました.楽員が思い思いの服装で個別に練習しているところに秋山氏が登場します 秋山氏が指揮台に上がり「おはようございます

秋山氏が指揮台に上がり「おはようございます 」と挨拶すると,楽員全員が立ち上がり「おはようございます

」と挨拶すると,楽員全員が立ち上がり「おはようございます 」と一礼します.これは数ある在京オケの中でも東京交響楽団だけの慣習です

」と一礼します.これは数ある在京オケの中でも東京交響楽団だけの慣習です 過日このブログでご紹介した堀俊輔氏の「こんな僕でも指揮者になれた」(ヤマハ ミュージック メディア)に書かれています

過日このブログでご紹介した堀俊輔氏の「こんな僕でも指揮者になれた」(ヤマハ ミュージック メディア)に書かれています 客員指揮者が東響のリハーサルに臨むと,全員が立ち上がって挨拶するので感動するそうです

客員指揮者が東響のリハーサルに臨むと,全員が立ち上がって挨拶するので感動するそうです とても素晴らしい慣習だと思います

とても素晴らしい慣習だと思います

リハーサルは演奏曲目順にラフマニノフ「ピアノ協奏曲第3番」の第1楽章から開始されました ソリストの反田恭平が普段着でピアノに向かいます.彼は高校在学中に第81回日本音楽コンクール第1位入賞,2013年にロシアへ留学,2014年にチャイコフスキー記念国立音楽院に首席で入学しています

ソリストの反田恭平が普段着でピアノに向かいます.彼は高校在学中に第81回日本音楽コンクール第1位入賞,2013年にロシアへ留学,2014年にチャイコフスキー記念国立音楽院に首席で入学しています 曲を一通りさらって前半を終了します

曲を一通りさらって前半を終了します 15分休憩の間に2階右サイドの席に移り「交響曲第2番」のリハーサルを聴きました

15分休憩の間に2階右サイドの席に移り「交響曲第2番」のリハーサルを聴きました ミューザは どこの席で聴いてもそれなりに満足できる音が聴けます

ミューザは どこの席で聴いてもそれなりに満足できる音が聴けます サントリーホール同様,ヴィンヤード方式のホールはどの席でも聴き易いように設計されているようです

サントリーホール同様,ヴィンヤード方式のホールはどの席でも聴き易いように設計されているようです さらに言えば,サントリーホールにないミューザ川崎のメリットは1階席,2階席,P席,3階席へと廊下に出ることなくホール内を自由に移動できることです

さらに言えば,サントリーホールにないミューザ川崎のメリットは1階席,2階席,P席,3階席へと廊下に出ることなくホール内を自由に移動できることです

さて,本番です.オケの面々が登場し配置に着きます.オケはいつも通り,左から第1ヴァイオリン,第2ヴァイオリン,チェロ,ヴィオラ,その後ろにコントラバスという編成.コンマスは水谷晃です

指揮者・秋山氏とともに反田恭平が登場,ピアノに向かいます.演奏するのはラフマニノフ「ピアノ協奏曲第3番」です ラフマニノフの手は相当大きかったことはよく知られていますが,その利点を生かして彼は超絶技巧曲を書きました.この第3番の協奏曲はその最たる曲で,聴きごたえのある作品です

ラフマニノフの手は相当大きかったことはよく知られていますが,その利点を生かして彼は超絶技巧曲を書きました.この第3番の協奏曲はその最たる曲で,聴きごたえのある作品です 第1楽章「アレグロ・マ・ノン・タント」,第2楽章「間奏曲:アダージョ」,第3楽章「フィナーレ:アラ・ブレーヴェ」の3つの楽章から成ります

第1楽章「アレグロ・マ・ノン・タント」,第2楽章「間奏曲:アダージョ」,第3楽章「フィナーレ:アラ・ブレーヴェ」の3つの楽章から成ります

この曲を聴いて思い出すのは,1996年公開のオーストラリア映画「シャイン」です 厳格な父親からピアノを仕込まれ,ラフマニノフ「ピアノ協奏曲第3番」を弾いて国際ピアノ・コンクールで優勝しながら,その後精神に異常をきたした実在のピアニスト,デイヴィッド・ヘルフゴットの半生を描いた映画です

厳格な父親からピアノを仕込まれ,ラフマニノフ「ピアノ協奏曲第3番」を弾いて国際ピアノ・コンクールで優勝しながら,その後精神に異常をきたした実在のピアニスト,デイヴィッド・ヘルフゴットの半生を描いた映画です 映画の中でメインテーマのように流れていたのはヘルフゴット自身の演奏による第1楽章の第1主題でした

映画の中でメインテーマのように流れていたのはヘルフゴット自身の演奏による第1楽章の第1主題でした

秋山氏のタクトで第1楽章が開始されます 短い序奏の後,ピアノが第1主題を奏でますが,この主題はすべての楽章に登場します

短い序奏の後,ピアノが第1主題を奏でますが,この主題はすべての楽章に登場します その後,急激にテンポが速くなりピアニストとオケの丁々発止のやり取りが緊張感を高めます

その後,急激にテンポが速くなりピアニストとオケの丁々発止のやり取りが緊張感を高めます そして中盤に長大なカデンツァが待っています.反田はロシア仕込みのパワフルなピアノで,力強く そして時に抒情的に長大なカデンツァを弾き切りました

そして中盤に長大なカデンツァが待っています.反田はロシア仕込みのパワフルなピアノで,力強く そして時に抒情的に長大なカデンツァを弾き切りました 第2楽章では冒頭,荒絵理子のオーボエが哀愁を漂わせていました

第2楽章では冒頭,荒絵理子のオーボエが哀愁を漂わせていました ラフマニノフの緩徐楽章はロマンティック(ロマン的)です.反田のピアノは自由自在といった感じです

ラフマニノフの緩徐楽章はロマンティック(ロマン的)です.反田のピアノは自由自在といった感じです そして,第3楽章では雄大な曲想とともに,迫力あるピアノがビシビシと迫ってきます

そして,第3楽章では雄大な曲想とともに,迫力あるピアノがビシビシと迫ってきます 1階席の前の方なので余計そのように感じるのだと思いますが,4階席でも十分にこの迫力は伝わっているでしょう

1階席の前の方なので余計そのように感じるのだと思いますが,4階席でも十分にこの迫力は伝わっているでしょう 言うまでもなくフィナーレはドラマティックです

言うまでもなくフィナーレはドラマティックです

反田はアンコールに臨みましたが,モーツアルトの「トルコ行進曲」のメロディーが流れると,客席から笑いが起こりました ラフマニノフの超絶技巧曲の後に,同じラフマニノフの小品ではなく,正反対の性格を持つモーツアルトを持ってきたことに対する拍子抜けしたような笑いだったように思います

ラフマニノフの超絶技巧曲の後に,同じラフマニノフの小品ではなく,正反対の性格を持つモーツアルトを持ってきたことに対する拍子抜けしたような笑いだったように思います 演奏は極めて速めのテンポで軽快に進みましたが,中盤で行進曲のリズムを刻む音が,トルコ軍の太鼓のドンドンという刻みに聴こえました

演奏は極めて速めのテンポで軽快に進みましたが,中盤で行進曲のリズムを刻む音が,トルコ軍の太鼓のドンドンという刻みに聴こえました たかがモーツアルト,たかがトルコ行進曲ではなかったと思います

たかがモーツアルト,たかがトルコ行進曲ではなかったと思います 笑いは取り消しです

笑いは取り消しです

プログラム後半はラフマニノフ「交響曲第2番ホ短調」です よく知られているように,1897年に初演した交響曲第1番は全否定ともいえるほど酷評され,ラフマニノフは自信喪失に陥ってしまったわけですが,その後,専門医の催眠療法によって立ち直り,ピアノ協奏曲第2番を完成させ,彼は復活しました

よく知られているように,1897年に初演した交響曲第1番は全否定ともいえるほど酷評され,ラフマニノフは自信喪失に陥ってしまったわけですが,その後,専門医の催眠療法によって立ち直り,ピアノ協奏曲第2番を完成させ,彼は復活しました その波に乗って1906年秋から翌年の春にかけて作曲したのが交響曲第2番でした

その波に乗って1906年秋から翌年の春にかけて作曲したのが交響曲第2番でした この曲は第1楽章「ラルゴーアレグロ・モデラート」,第2楽章「アレグロ・モルト」,第3楽章「アダージョ」,第4楽章「アレグロ・ヴィヴァーチェ」の4つの楽章から成ります

この曲は第1楽章「ラルゴーアレグロ・モデラート」,第2楽章「アレグロ・モルト」,第3楽章「アダージョ」,第4楽章「アレグロ・ヴィヴァーチェ」の4つの楽章から成ります

私がこの曲を好きになったのは,数年前の5月に「ラ・フォル・ジュルネ音楽祭」で聴いたドミトリー・リス指揮ウラル・フィルによる演奏を聴いたのがきっかけでした スケールの大きなロマンティックな演奏だな,と思いました

スケールの大きなロマンティックな演奏だな,と思いました それ以来 コンサートでこの曲がプログラムに載っていると聴きに行くようになりました

それ以来 コンサートでこの曲がプログラムに載っていると聴きに行くようになりました

私が個人的に好きなのは第3楽章「アダージョ」です まさにロマンティシズムの極致です

まさにロマンティシズムの極致です この楽章では吉野亜希菜のクラリネットが冴えわたりました

この楽章では吉野亜希菜のクラリネットが冴えわたりました 間を空けることなく続けた第4楽章では,冒頭の解放感溢れる舞曲的なメロディーが印象的です

間を空けることなく続けた第4楽章では,冒頭の解放感溢れる舞曲的なメロディーが印象的です そして,フィナーレはラフマニノフ独特の終わり方でドラマティックです

そして,フィナーレはラフマニノフ独特の終わり方でドラマティックです

「フェスタサマーミューザ2017」もこれで終わりです 今年は1階C4列右端の席で12公演聴きました

今年は1階C4列右端の席で12公演聴きました 今回は,コンサート会場としてのミューザ川崎の素晴らしさを見直した年でもありました

今回は,コンサート会場としてのミューザ川崎の素晴らしさを見直した年でもありました 今のところ10月14日の「モーツアルト・マチネ」と12月10日の東京交響楽団の「ドン・ジョバン二」をミューザで聴くことが決まっています

今のところ10月14日の「モーツアルト・マチネ」と12月10日の東京交響楽団の「ドン・ジョバン二」をミューザで聴くことが決まっています 東京からはちょっと遠いですが,これ以外に良いコンサートがあれば聴きに行こうと思います

東京からはちょっと遠いですが,これ以外に良いコンサートがあれば聴きに行こうと思います

キャストは,ナブッコ=プラシド・ドミンゴ,アビガイッレ=リュドミラ・モナスティルスカ,フェネ―ナ=ジェイミー・バートン,イズマエーレ=ラッセル・トーマス,ザッカ―リア=ディミトリ・ベロセルスキー.管弦楽・合唱=メトロポリタン歌劇場管弦楽団・同合唱団,指揮=ジェイムズ・レヴァイン,演出=エライジャ・モシンスキーです

キャストは,ナブッコ=プラシド・ドミンゴ,アビガイッレ=リュドミラ・モナスティルスカ,フェネ―ナ=ジェイミー・バートン,イズマエーレ=ラッセル・トーマス,ザッカ―リア=ディミトリ・ベロセルスキー.管弦楽・合唱=メトロポリタン歌劇場管弦楽団・同合唱団,指揮=ジェイムズ・レヴァイン,演出=エライジャ・モシンスキーです

ナブッコのもう一人の娘アビガイッレもイズマエーレを愛していたが,彼に拒否され,復讐に燃える

ナブッコのもう一人の娘アビガイッレもイズマエーレを愛していたが,彼に拒否され,復讐に燃える ナブッコが攻め入り,ヘブライ人が敬うソロモンの神殿を焼き払う(以上第1幕)

ナブッコが攻め入り,ヘブライ人が敬うソロモンの神殿を焼き払う(以上第1幕) 一方,ナブッコはフェネ―ナが敵のユダヤ教に改宗したことを知って激怒し,自分こそ神だと宣言するが,神の怒りを買い稲妻に打たれて失神する

一方,ナブッコはフェネ―ナが敵のユダヤ教に改宗したことを知って激怒し,自分こそ神だと宣言するが,神の怒りを買い稲妻に打たれて失神する そして,ナブッコへの怒りに燃えるアビガイッレに王冠を奪われる(以上第2幕)

そして,ナブッコへの怒りに燃えるアビガイッレに王冠を奪われる(以上第2幕) バビロニアに連行されたヘブライ人たちは故郷を懐かしむが,祭司長ザッカーリアはバビロニアの崩壊は近いと皆を励ます(以上第3幕)

バビロニアに連行されたヘブライ人たちは故郷を懐かしむが,祭司長ザッカーリアはバビロニアの崩壊は近いと皆を励ます(以上第3幕) 部下たちが駆けつけ,ナブッコとフェネ―ナを救出する.ナブッコがバビロニアの神ベルの偶像を破壊するよう命じる

部下たちが駆けつけ,ナブッコとフェネ―ナを救出する.ナブッコがバビロニアの神ベルの偶像を破壊するよう命じる

「わが音楽人生,テノールがダメならバリトンがあるさ

「わが音楽人生,テノールがダメならバリトンがあるさ ここでカメラは指揮をしているジェイムズ・レヴァインの顔の表情を映し出します.満場の拍手を受けて喜色満面の顔でオケに向かって何度か頷き両手を胸に当てます.そして,「これはやらざるを得ないか

ここでカメラは指揮をしているジェイムズ・レヴァインの顔の表情を映し出します.満場の拍手を受けて喜色満面の顔でオケに向かって何度か頷き両手を胸に当てます.そして,「これはやらざるを得ないか 」といった表情を見せてタクトをとります.次の瞬間「行け,我が想いよ,黄金の翼に乗って」のメロディーが流れ,再度合唱団によってこの名曲が歌われました

」といった表情を見せてタクトをとります.次の瞬間「行け,我が想いよ,黄金の翼に乗って」のメロディーが流れ,再度合唱団によってこの名曲が歌われました

ステージ上のコーラングレ(イングリッシュ・ホルン)と3階左側の後方客席に陣取ったオーボエとが会話をするシーンですが,コバケンの指示でオーボエがより遠くの位置に移動しました

ステージ上のコーラングレ(イングリッシュ・ホルン)と3階左側の後方客席に陣取ったオーボエとが会話をするシーンですが,コバケンの指示でオーボエがより遠くの位置に移動しました

「小舟にて」「行列」「メヌエット」「バレエ」の4曲から成ります

「小舟にて」「行列」「メヌエット」「バレエ」の4曲から成ります そして最後に残ったのがモーツアルトで,それ以来クラシックにのめり込んだというわけです

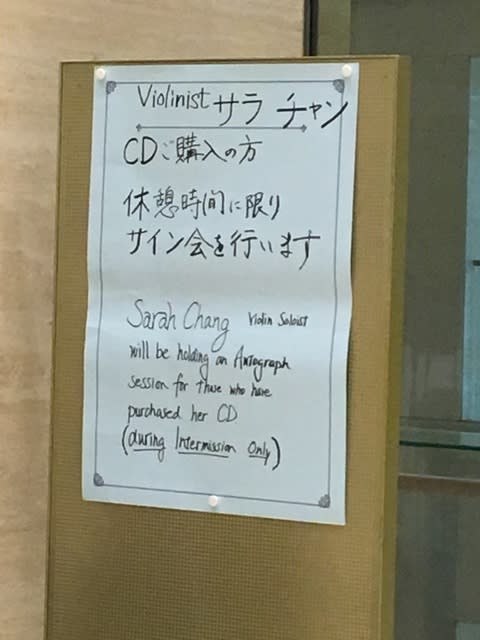

そして最後に残ったのがモーツアルトで,それ以来クラシックにのめり込んだというわけです 最初に演奏するのはサン=サーンス「序奏とロンド・カプリチオーソ」です

最初に演奏するのはサン=サーンス「序奏とロンド・カプリチオーソ」です

犯人が見つからないまま1年が過ぎた頃,週刊誌記者の田中(妻夫木聡)は改めて事件を追うことを決意する.一方,田中の妹・光子(満島ひかり)は子供の虐待で逮捕される

犯人が見つからないまま1年が過ぎた頃,週刊誌記者の田中(妻夫木聡)は改めて事件を追うことを決意する.一方,田中の妹・光子(満島ひかり)は子供の虐待で逮捕される

しかも音が抜群に美しい

しかも音が抜群に美しい

ここは「ご迷惑になります.電源をお切りください」と断言すべきです

ここは「ご迷惑になります.電源をお切りください」と断言すべきです さて,どういう反応があるでしょうか? 願わくば,その辺のクレーマーと間違わられず,まっとうに対応して頂きたいと思っています

さて,どういう反応があるでしょうか? 願わくば,その辺のクレーマーと間違わられず,まっとうに対応して頂きたいと思っています