手賀沼の南、沼べりから続く水田が台地の森に入っていく谷地のつき当たり、木立の中に寺の大屋根がみえます。柏市柳戸観音谷に建つ古刹、弘誓院福満寺です。

鎌倉の杉本寺から始まる坂東33観音の札所を決める集まりがあった時、この寺の住職は寝坊をして会合に間に合わず、33ヶ寺の選から洩れたという伝説があるそうです。(沼南風土記)

境内の銀杏は樹齢500年を越す大木でした。

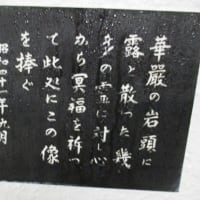

私が一番注目したのは、この手水鉢です。

昭和10年代まで、毎年一回8月10日にこの境内で朝市が開かれ、たいそう賑わったそうです。

明和2年(1765)に商人達によって寄贈された手水鉢が今も使われているというところがすごいと思います。

昭和45年(1970)3月14日、東京都千代田区大手町、首都高4号線トンネル工事現場、新常盤橋わきから、古い小さな梵鐘(口径43cm高さ75cm)が出土し、その銘には“文正2年(1467)4月8日 下総国南相馬郡泉郷柳度福満寺”とあったのです。ただ、福満寺を名乗る寺は大井地区にもあり、出土の鐘が久誓院のものと断定できず、教育委員会預かりとなりました。(沼南風土記)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます