ここ数年千葉県鎌ヶ谷市の市民祭りは「相馬野馬追」の騎馬行列がメインとなっています。

一度見ておきたいと思い、10 月 8 日(土)新鎌ヶ谷駅に降りると雨でした。

小降りになってきたので、騎馬行列が出発する貝柄山公園近くに行ってみました。

まもなく、国道 464 に騎馬隊が現れました。

福島県相馬市の野馬追は、相馬家の遠い祖先、平将門が、下総の国小金原で野馬を捕え、神前に奉納したことに由来する伝統行事です。

本場の相馬市では 500 頭もの馬が登場するそうですが、鎌ヶ谷市のパレードでは 12 頭(だったかな)です。

でも、雨で滑りやすい舗装の道を行くのですから警備の方々は気苦労が多かったろうと思います。

( 大量の糞の後始末ご苦労さまです)

人によく馴れた馬ではあっても、何かの拍子に暴れださないとは限りません。

そんなことが実際に起きたとしたら、警護の人は押さえ切れないでしょう。見学者はそのことをわきまえておく必要があるように私は思いました。

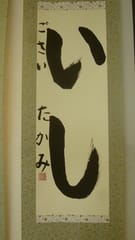

い

い

でも、盛会裏に無事終了し、何よりでした。