7時半頃の当地と羽田空港です。

当地は曇り、気温は6.3度です。

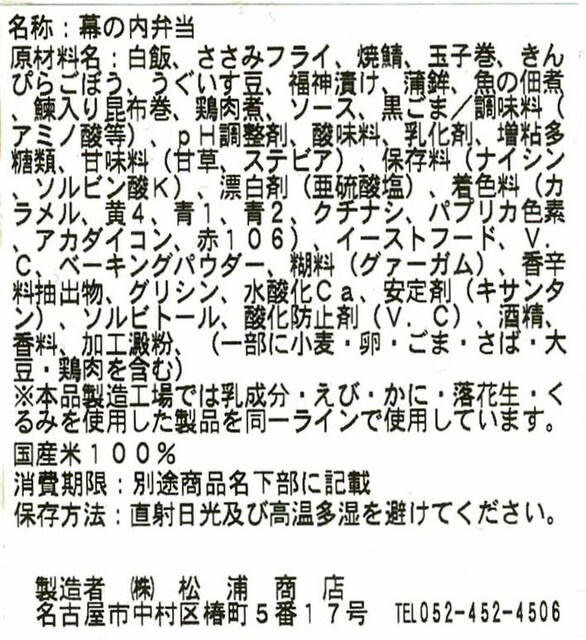

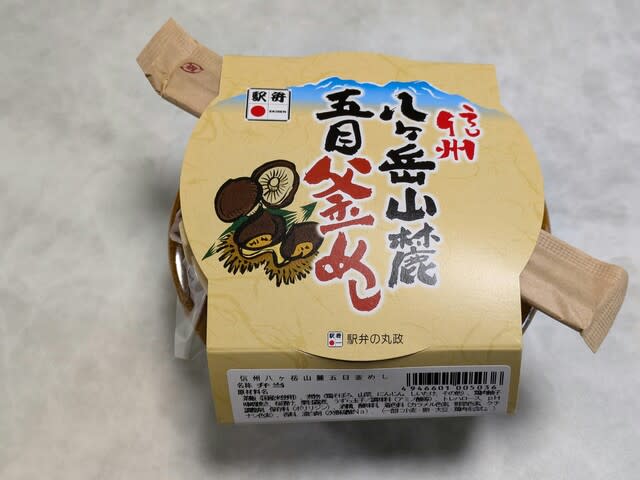

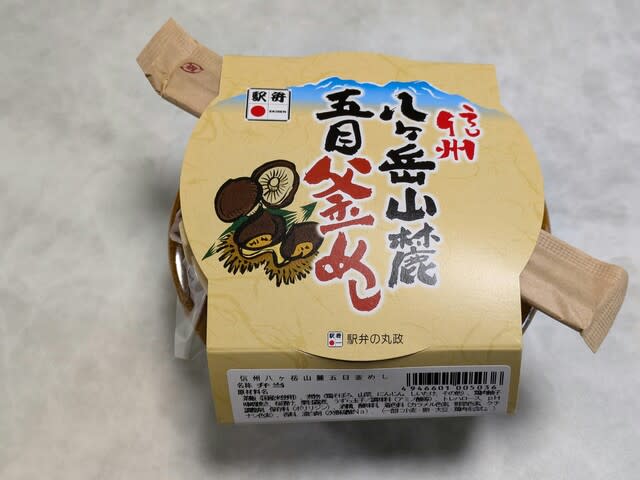

今日の昼食は、今年34食目の駅弁です。地元スーパー「マエダ野辺地店」の「全国有名駅弁大会」で購入した、小淵沢駅「丸政」の駅弁『信州八ヶ岳山麓五目釜めし』です。 掛紙のデザインは以前のものと変わりはありませんが、スリーブに変更にされています。

山菜がメインのような掛紙ですが、鶏肉柚子味噌焼きがメインです。

駅弁としてはそこそこの出来です。

『日中』は晴れのち曇り、最高気温は7.9度でした。

午後は、コロナ禍開け初めてですから5年ぶりとなる、ホームワインテイスティングでした。

18種類のワインを楽しみました。

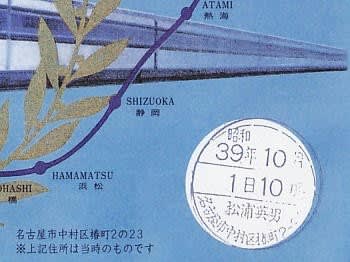

おまけ。

今夜の肴。

「白菜のお浸し、大根おろし、大根の辛子漬け・キュウリ漬け、マカロニサラダ」「鰊の塩焼き」

当地は曇り、気温は6.3度です。

今日の昼食は、今年34食目の駅弁です。地元スーパー「マエダ野辺地店」の「全国有名駅弁大会」で購入した、小淵沢駅「丸政」の駅弁『信州八ヶ岳山麓五目釜めし』です。 掛紙のデザインは以前のものと変わりはありませんが、スリーブに変更にされています。

山菜がメインのような掛紙ですが、鶏肉柚子味噌焼きがメインです。

駅弁としてはそこそこの出来です。

『日中』は晴れのち曇り、最高気温は7.9度でした。

午後は、コロナ禍開け初めてですから5年ぶりとなる、ホームワインテイスティングでした。

18種類のワインを楽しみました。

おまけ。

今夜の肴。

「白菜のお浸し、大根おろし、大根の辛子漬け・キュウリ漬け、マカロニサラダ」「鰊の塩焼き」