令和3年10月2日(土)

団 栗 : どんぐり、橡の実

橡(くぬぎ)、樫(かし)、楢(なら)等、落葉高木の実の総称

堅実は直径2cm程で、下半部は椀型の殻斗に包まれ翌年の秋

に成熟する。 同属の樫の実等も広い意味で団栗という。

これ等の団栗の実を「つぐら」(藁を編んで作った器)に見立て

人形を作ったりする。

団栗の実は童謡にも在るように転がりやすく、チョッと触れただ

けで在らぬ方向へ転がって行く様は、生き生きとしている。

子供達が競い合って拾い、偶の休みに父と子が団栗を探す光景は

仄々として見ている者の心を癒してくれる、、、、。

こなら

まてばしい

うばめがし

木の実独楽を作ったり、団栗は子供達の恰好の遊び道具だ。

童謡の「どんぐりころころ」は、そんな子供達の遊びの風景を

謡った、懐かしい唄の一つである。

作詞者の青木存義は、宮城県松島町の大地主の息子として育った。

広大な屋敷の庭に団栗の成る大きな楢の木が在った。楢の木の

傍には池があり、、、、、、青木存義は当時の幼き日の思い出を

綴ったのが、この詩であった。

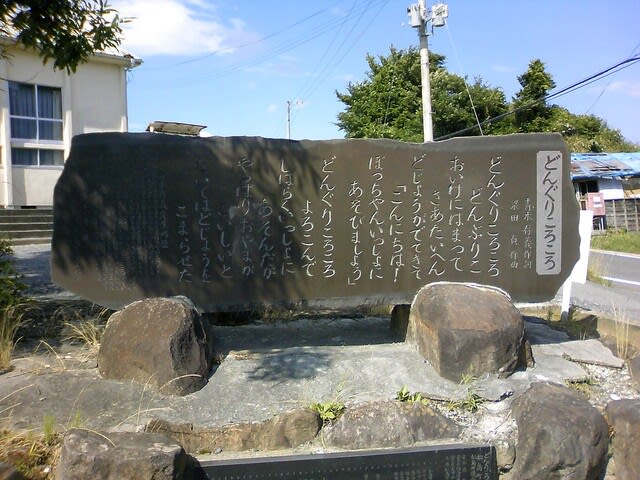

どんぐりころころの歌碑(宮城県松島町松島第五小学校)

童謡、どんぐりころころ

作詞 : 青木 存義、作曲 : 簗田 貞

1)どんぐりころころ どんぶりこ

おいけにはまって さあたいへん

どじょうがでてきて こんにちは

ぼっちゃんいっしょに あそびましょう

2)どんぐりころころ よろこんで

しばらくいっしょに あそんだが

やっぱりお山が こいしいと

ないてはどじょうを こまらせた

1921年(大正10年)10月に、「かはいい唱歌」に

発表された。

戦後の1949年(昭和24年)に、文部省検定教科書に

掲載され、学校で歌われるようになり、全国の小学校唱歌

として広まりその後、日本の三大唱歌の一つといわれる。

今日の1句

幼き手団栗一つ顔を出す ヤギ爺