令和3年10月5日(火)

薄 : 芒、すすき、尾花

イネ科の大型多年草、日当たりの良い山野の至る所に群生

している。

秋、稈頭に中軸から多数の枝を広げ、黄褐色、紫褐色の花

穂を出す。花の集まりである長い穂は獣の尾に似ているの

で「尾花」と呼ばれ、秋の七草の一つである。花穂の長さ

は15~40cm。 花穂は色あせて次第に白色となり、

秋風になびく芒の景色は日本画的な独特の淋しさの風情が

ある。

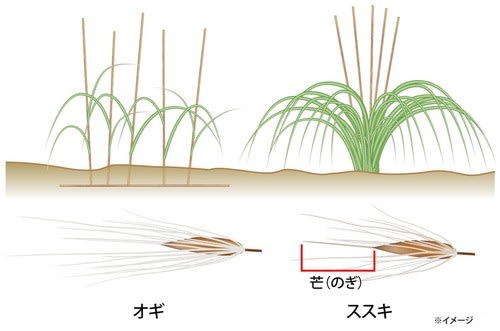

芒によく似たイネ科の植物に「荻」(おぎ)が在る。

丈は1~3mと大きく、川原や水辺等に多い。 根茎で

1本づづ生える。萩の穂は剛毛で芒より長く大きい。

その茎は丈夫で「茅」(かや)と呼ばれ、「茅葺き屋根」等

の材料として利用されている。

シンガーソングライター合田道人さんの著書「童謡の風景」

の秋の歌の中に「船頭小唄」が紹介されている。

船頭小唄は作曲家の御大と言われて中山晋平の、大正時代の

作品である。 作詞した野口雨情と伴に「シャボン玉」「あの

町この町」「証城寺の狸囃子」等の童謡作品も数多いが、この

「船頭小唄」は演歌の源流ともされる抒情の名作である。

雨情がまだ詩人として芽が出ない失意の時代に、自らの人生を

かって訪れた潮来の風物に託して詩を綴った。 それに晋平が

曲をつけ、「枯れ芒」の題目で発表したのは1921年(大正

10年)のこと。それを演歌師達がこぞって歌いだすと、まさ

に貧しく悲しい心の叫びが、第一次大戦後の不況にあえぐ人々

の心に沁みわたり、全国的に歌われたのである。

1923年(大正12年)には、これを主題歌とした映画が作

られ満員御礼となった。然しそんなさ中に関東大震災が起きる。

作家の幸田露伴が「このような退廃的な唄が流行ったから大震

災が起こったのだ」と発言。それ程までにこの歌は時代を捉え

ていた。そして、それからどの時代になっても心に悲しみを抱

える人達の、まるで代弁の歌として長く歌い継がれてきたので

ある。(合田道人著:童謡の風景「秋の歌」より引用した)

船頭小唄

作詞 : 野口雨情、作曲 : 中山晋平

1)己は河原の 枯れ芒、同じお前も 枯すすき

どうせ二人は この世では、花の咲かない 枯れ芒

2)死ぬも生きるも ねえお前、水の流れに 何変ろ

己もお前も 利根川の、舟の船頭で 暮らそうよ

3)枯れた真菰に 照らしてる、潮来出島の お月さん

わたしゃこれから 利根川の、船の船頭で暮らすのよ

4)なぜに冷たい 吹く風が、枯れた芒の 二人ゆえ

熱い涙の 出た時は、汲んでお呉れよ お月さん

5)どうせ二人は この世では、花の咲かない 枯れ芒

水を枕に 利根川の、 舟の船頭で 暮らそうよ

今日の1句(俳人の名句)

山は暮て野は黄昏の薄哉 与謝 蕪村