令和4年12月4日(日)

褞 袍 : どてら、丹前

綿を厚く入れた広袖の防寒用の着物。

柄は主に縞柄で派手なものが多く、裏は通し裏(裏として仕

立てる)である。

一般には男子の家庭でのくつろぎ着だが、女性用の物もあり

温泉旅館などでは男女両方用意、浴衣の上に重ね着する。

「どてら」は江戸神田に在った「堀丹後守」の屋敷前に並ぶ

「湯女(ゆな)風呂」に出入りする者達の男伊達のどてら姿

を「丹前風」称した。

江戸に始まって京阪で流行したといわれ、京阪ではどてらを

丹前と呼ぶようになった。

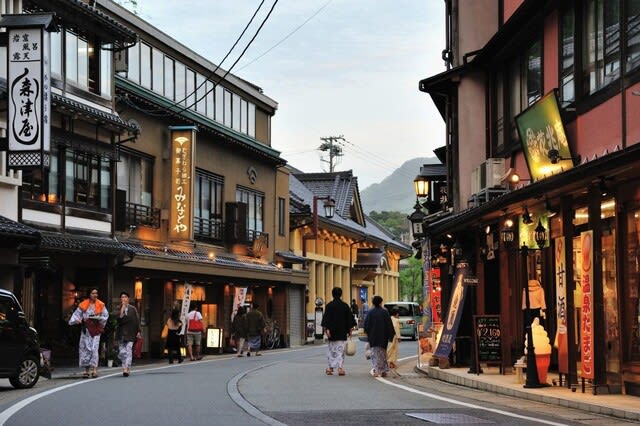

温泉街の丹前姿、

また、半纏(はんてん)という綿入れの丈の短い物を

股引の上から羽織る、職人(火消し、植木、大工等)

の着物。今も半纏の鯔背な姿は惚れ惚れとする、、

東北地方では、寝具にもなる大振りの綿入れを

「掻い巻き」という、防寒具がある。

名古屋では「でんち、でんちこ」等と呼んでいた。

布地は木綿、絹、化学繊維などを用いる。

また、「ちゃんちゃんこ」という袖なしの綿入れがあるが、

還暦の祝いに「赤いちゃんちゃんこ、頭巾」を贈る風習が

あるが、「ちゃんちゃんこ」は子供の袖なしの綿入れ着で、

還暦は赤ちゃんに還るという意味あいからこれを着る様だ。

今朝(12月4日)の中日新聞コラム「中日春秋」の中で

電力不足を工夫に依り、心の温もりをとの記述が在った。

【太宰治の「富獄百景」の中に、太宰が奇妙な恰好で山登

を試みる場面がある。初秋の頃、井伏鱒二と伴に三ッ峠山

(山梨県都留市)に登った時の話だ。登山服の井伏に対し

「私には登山服の持ち合わせがなく、ドテラ姿であった」

ドテラに地下足袋、頭には古い麦藁帽。 その姿に井伏は

「男は身なりではなんか気にしない方がいい」と、小声で

慰めたというから、よほど気の毒に思えたか。

登山のドテラはともかくこの冬、ドテラやハンテン、チャ

ンチャンコなど伝統の綿入れ防寒具に、人気が集まるかも

知れない。冬場の電力不足に備え、政府の節電要請期間が

始まって居り、重ね着や消灯が推奨されている。となれば

懐かしいドテラの出番だろう。暖房器具の性能や家の造り

も今とは違い、昭和の家は寒かった。家の中でもセーター

の上からドテラを着ていた時代も在ったっけ。

火燵の上にはミカンがあって、、、、。

節電策の例として家族が一つ部屋に集まるというのも在る

そうだ。

なんて言うことはない。それは昭和の家族の冬だろう。

電力不足と聞けば気も重くなるが、工夫に依って心の方も

少しばかり温かくしたい。 ドテラという言い方は関東で、

関西は丹前。ウチでは「デンチ」と言っていたがもっと西

の方の言い方らしい。重ね着は格好悪い? 井伏先生では

ないが、電力不足に身なりなんか、、、、? だろう。

(中日新聞朝刊コラム:中日春秋より引用した)

是非、皆さんで(私も)恥じらわず試してみよう

私が東京で寮生活をしていた頃(昭和39年~)寮の先輩

達は真冬になると皆ドテラを着ていた。直ぐに母から送っ

て貰った。その頃、東京の冬はとてみも寒かった。

寮生活の休日は一日中、昼日中でもドテラを羽織って居た。

正月休み、名古屋に帰省するとドテラ姿を多く見かけた。

初詣には、男でも和服姿が多く私も所帯を持った2,3年

頃までは正月は和服で過ごした。

子供達もでんちを着て遊んでいたのが当たり前の時代、、

今日の1句

どてら着のまま街を行く昭和かな ヤギ爺