市役所のチラシから福山市景観計画があることを知り、参加申し込みをして参加した。

時々やる余裕なしの行動のため少し遅れて会場へ到達した。

福山市駅前の国道2号線、東の方の煙突から煙が出て、空がもやっている。

このぐらいならPM2.5は関係ないだろう。

言いわけは別にして会場に着いた。

何年か前に撤退したそごうデパートの跡地

その後名前が変わり、再度名前が変わった

その場所で景観会議の講演が行われていた。

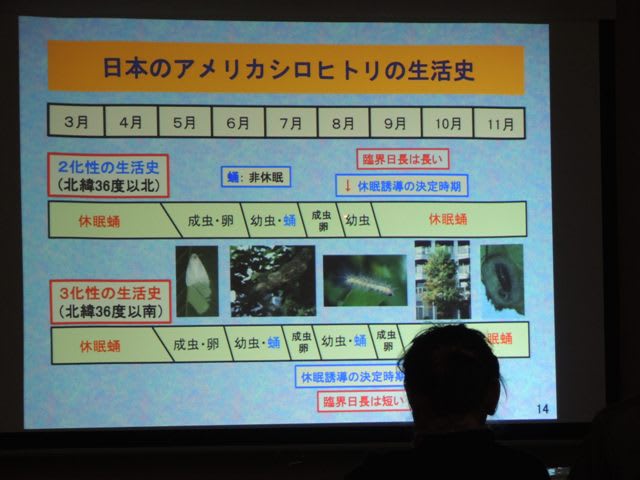

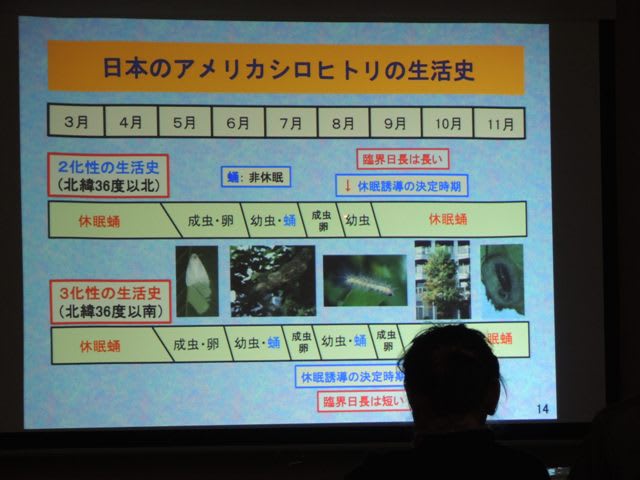

アメリカシロヒトリと言う蛾の話

我が家でも柿の木や桑の木の葉がなくなる。

桜等はこの害虫の影響で秋にも花が咲く。

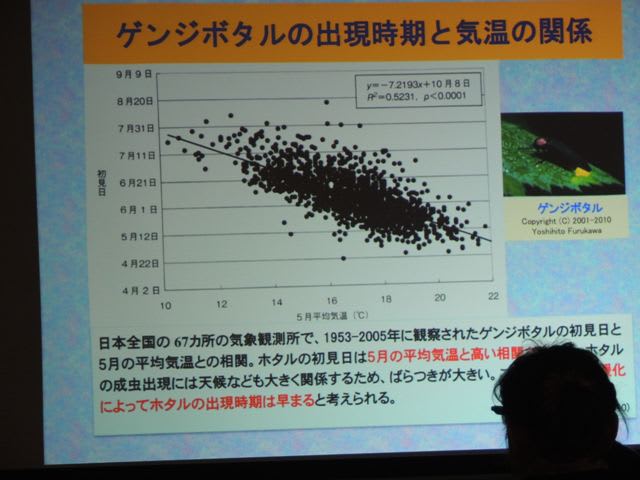

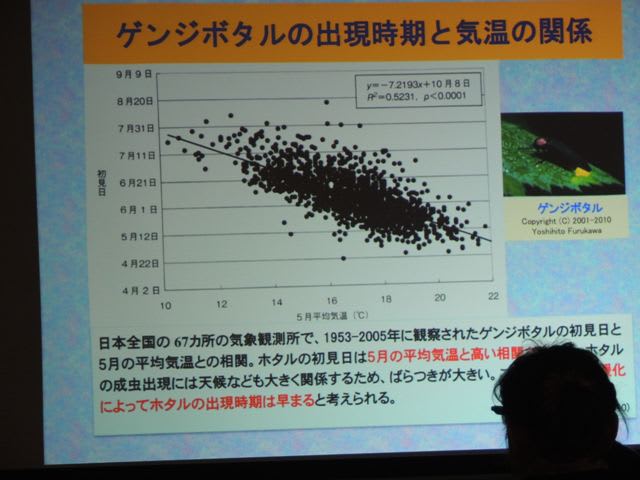

ホタルの話

源氏ボタルは5月の気温によって光り始める日が決まるとデーターで標された。

我が統計とは少し違うがデータの数から一応納得。

こちらはナガサキアゲハの事例

都市景とアメリカシロヒトリが何の関係があるのかよくわからないまま講演は終わった。

遅れて参加は5分を惜しんで全体が見えないことを学んだ事例と反省した。

座骨神経痛、気温が高いから、薬の効果が出たから少し楽だ。

そうなるとすぐにウロウロする害虫見たい浮気が顔を出す。

堂々川の両岸の砂防を見て歩いた。

砂留以外に川に土砂が流れないように大正から昭和の初めにかけて山裾に

石で築いた崖石が積んである。

誰も知ってはくれない砂防であることは確かだ。

誰が築いたかは知らないが隠れた砂防工事、だれも本気でPRしない。

ならば私が頑張ってみようと痛い足を引きづり200mほど歩いた。

犬も歩けば棒にあたる。

珍しい蛾の繭か?石崖の上に転がっていたので拾いあげて

ウスタビガの繭(山繭蛾の繭?)

枯れ草にひっかけてみた。(この写真はやらせである。実際はどこにあった不明)

その夜は暖かくてパソコン前のガラスに蛾が来て窓をたたいた。

ピンは外れているが蛾であることは証明できた。

とんだ生き物教室の時間になったもんだ。

時々やる余裕なしの行動のため少し遅れて会場へ到達した。

福山市駅前の国道2号線、東の方の煙突から煙が出て、空がもやっている。

このぐらいならPM2.5は関係ないだろう。

言いわけは別にして会場に着いた。

何年か前に撤退したそごうデパートの跡地

その後名前が変わり、再度名前が変わった

その場所で景観会議の講演が行われていた。

アメリカシロヒトリと言う蛾の話

我が家でも柿の木や桑の木の葉がなくなる。

桜等はこの害虫の影響で秋にも花が咲く。

ホタルの話

源氏ボタルは5月の気温によって光り始める日が決まるとデーターで標された。

我が統計とは少し違うがデータの数から一応納得。

こちらはナガサキアゲハの事例

都市景とアメリカシロヒトリが何の関係があるのかよくわからないまま講演は終わった。

遅れて参加は5分を惜しんで全体が見えないことを学んだ事例と反省した。

座骨神経痛、気温が高いから、薬の効果が出たから少し楽だ。

そうなるとすぐにウロウロする害虫見たい浮気が顔を出す。

堂々川の両岸の砂防を見て歩いた。

砂留以外に川に土砂が流れないように大正から昭和の初めにかけて山裾に

石で築いた崖石が積んである。

誰も知ってはくれない砂防であることは確かだ。

誰が築いたかは知らないが隠れた砂防工事、だれも本気でPRしない。

ならば私が頑張ってみようと痛い足を引きづり200mほど歩いた。

犬も歩けば棒にあたる。

珍しい蛾の繭か?石崖の上に転がっていたので拾いあげて

ウスタビガの繭(山繭蛾の繭?)

枯れ草にひっかけてみた。(この写真はやらせである。実際はどこにあった不明)

その夜は暖かくてパソコン前のガラスに蛾が来て窓をたたいた。

ピンは外れているが蛾であることは証明できた。

とんだ生き物教室の時間になったもんだ。

ウスタビガの繭は、きれいな緑色をしてますよねぇ~

木の葉が落ちたこの時期に、きれいな緑色をした繭探しが、

冬場の散策の楽しみのひとつです♪

(成虫になった蛾は苦手だけど、このきれいな繭は好き!)

最初にヤママユガを見つけた時に調べたことなのですが・・・

ヤママユガの繭(天繭)は、

『緑色』で繭形をしていて、『木の葉に包み込まれている』ようになっている。

ウスタビガの繭は、

『緑色』でヤママユガの繭とよく似てるが形が少し違っていて、

そのままの姿で『ぶら下がってる』から、緑色が目に付きやすい。

クスサンの繭は、

『茶色』の繭で『アミアミ』になっている。

その時にヤママユガの繭(天繭)とウスタビガの繭を、

画像で比較しているサイトを見つけましたので、

URLを載せておきますね。参考にしてください。

http://blog.goo.ne.jp/buchoho/e/83bbea08f27b92c6b46ede0b10d2b4fb

蛍のお話より個人的にはアメリカシロヒトリと言う我に興味を持ち画像を見たかったです。

どんな蛾でしょう・・・。

我が家もいるのか気になりました。

我と言えば一昨日庭仕事していて見つけました。

何処かに隠れていたようでしたので処分しましたが 冬でも我のいるこのごろですね。

神経痛を抑えて新しい砂留調査発見。

ご苦労様でしたが ご無理されませんように・・。

図によると、戦前には我地にいなかったことになる

だからナガサキアゲハなのか!

都市景観計画のお話があまり出て来なかったようですが、最も関心のおありのホタルのお話があってよかったのではありませんか?( ^^)

ナガサキアゲハが北上して、分布を広げているようですね。そのうちこちらへも飛んで来るでしょうか。

ツマグロヒョウモンも、もともと南方系の蝶で、今から20年ほど前まではとても珍しかったと聞いています。

ウスタビガのマユは、今の時季、葉が落ちた雑木林などで、鮮やかな黄緑色が目に付きますね。

蛾が、パソコン前の窓をコツコツ…と、暖かい夜だったのですね。

今日はこちらは日中も0℃から気温が上がりませんでした。

私は春に打撲したところが、寒い日は特に痛みます。

自然さんも、暖かくしてお大事にされて下さい。

こんな資料や写真を見ていると、自然さんは身を乗り出して…

いや、実は私の調査では…

と言い出すかと思っていたら、今回は聞き役だったんですね。

下がっているのでよく目立ちますね。気にかけて探す

と結構見つかります。

一方、ヤママユ(科名はヤママユガ科ですが種名はガ

がない。)の繭はくすんだ色だし、枝に直接くっついて

いるし、私も見たことはないし、見つけることが珍しい

のではないかと思っています。(^^ゞ

子供の頃、ツマグロヨコバイはイネ、アメリカシロヒトリ

はカキ、リンゴなど果樹の害虫代表と聞いていました。

今は、アメリカシロヒトリが専ら街路樹のサクラにつく

ので、都会での嫌われ者ですね。

ナガサキアゲハなども含め興味深い講演会ですね。

鳥ではなく残念!

みなさんの ↑ コメント すごいのでびっくりしました。

みなさん お詳しいのですね。

ウスタビガは幼虫が夏に繭を作って蛹になり秋に羽化して成虫になり卵を生んで卵が越冬するのだそうです。幼虫の食草になる木の葉に卵を産み付けます。

ウスタビガの幼虫の食草はクヌギ、コナラなど落葉樹だそうです。したがって冬に見つけた繭の中には何も入っていないそうです。

冬の落葉樹林ではウスタビガの鮮やかな繭が落ちているのをよく見かけます。