映画「ローマの休日」を初めて観たのは学生時代であるが、今も思えば新鮮な気分になる映画であり、子供ながらヘップバーンのかわいい小顔に魅力を感じるがオードリー・ヘプバーンと名優グレゴリー・ペック共演のロマンティック・コメディ初めて見るおしゃれなイタリアのすべてと、バイクのベスパも興味は付きない、全てがおしゃれで胸が高鳴った、確かホンダのスーパーカブ号が爆破的に売れる少し前であった。

この映画の最大の影響はグレゴリー・ペック演じるアメリカ記者のグレンチェックのスーツが大変気に入り、未だグレンチェックのスーツは現在4代目の服が定番化している、其れに合わせる勿論コットンの白のボタンダウンとグレーのネクタイも定番化している。

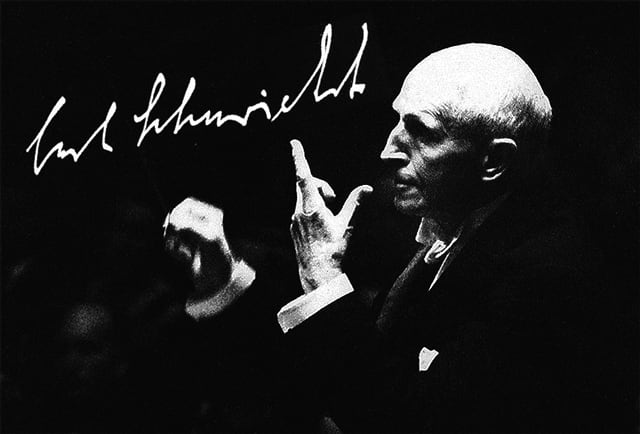

当時中学生時代、音楽の先生に教えられた曲があり、音楽室のステレオ装置で聴かせて頂いた事を思い出す。カール・シューリヒト(指揮)のレコードであった。

いかにも大切そうに時前で購入したLPレコードを、セパレートステレオのターンテーブルに乗せピックアップをレコード盤に乗せ、とにかく音が出た、アントン・ブルックナー:交響曲第9番と言う曲と作曲者を教えられた思い出。

15歳の私は勿論知らなかった、残念なことは勿論アントン・ブルックナーの名前すら知らなかった、この曲は、今思えば我々生命体の営み、息遣いや心情といったものを表出しているのではないか、即ち高鳴ったり、荒ぶったり、静まったり、沈んだり、平らかになったり、或いは豊かになったり、衰えたりと、時とともに変化し移り行くものを、その歩調に合わせ繰り返す、それ故に深い共感性と永遠性を獲得した、そういう曲なのに全くとにかく今までの交響曲との違いに驚いたことしか記憶に残らなかった。

今回購入した10枚セットは歴史的名盤家も知らない、これにベートーヴェン交響曲全集が加われが最高である、このアルバムの中に1960年演奏が掲載されている、モーツァルトの代表作に期待したが、録音状態が悪く、甲乙つけ難く少しがっかりしたが、演奏そのものはシューリヒト指揮らしく纏まっている感じがした。

Disc7

1962年9月

モーツァルト:交響曲第38番『プラハ』[23:28]

パリ・オペラ座管弦楽団

1963年6月

モーツァルト:交響曲第40番[23:33]

パリ・オペラ座管弦楽団

1964年11月

モーツァルト:交響曲第41番『ジュピター』[26:43]

パリ・オペラ座管弦楽団

後筆者が良かった作品はバイエルン放送交響楽団の演奏のヘンデル:合奏協奏曲

Op.3-第4番、Op.6-第10番があり良くまとまった実にエレガントな演奏が気に入った、全曲演奏が無く是非全曲聴きたかった。

当然一部の有名な作曲家と軽音楽好きの子供の音楽の世界とは違った思い出が今も残る。ヨーゼフ・アントン・ブルックナー(JosephAnton Bruckner)1824-1896が取り組んだ最後の交響曲である。1896年10月11日に作曲者が他界したとき、終楽章は未完成のまま残された。実際の演奏では、実演・録音とも、完成している第1 - 3楽章のみで演奏されることがほとんどである。

ただし第4楽章の補筆完成の試みが続けられており、全4楽章稿の録音も少しずつであるが増えてきている。

1824年:オーストリアのアンスフェルデンでヨーゼフ・アントン・ブルックナー誕生。 1845年:聖フローリアン修道院の助教師に就任。

1856年:リンツ聖堂及び教区教会のオルガン奏者に就任。

1866年:交響曲第1番完成。 1869年:交響曲第0番完成。

1872年:交響曲第2番完成。

1894年:交響曲第9番第1、2、3楽章完成。

1896年:ウィーンで死去。

カール・シューリヒト(指揮)はブルックナーを得意中の得意としており、近年ではシュトゥットガルト放送交響楽団などとのライヴ録音なども数多く発掘されている状況にある。それらは、必ずしも音質に恵まれているとは言い難いものの、いずれもシューリヒトならではの素晴らしい名演に仕上がっていると言える。

「まるで神のお告げのよう」とある本に記述してあったが、首肯できる。世評高いヴァント/BPOはよくできている演奏だなと思うことはあっても、感動がそこにはない。何が違うのだろか。スコアをルーペで仔細に観察し、その意味を深く理解して演奏しても、即ちそれが名演奏になるのではないということか。このシューリヒト盤は、間違いなくこの曲の演奏がベストのように思う。

確かに今この曲をho's system (LS3/5a) で聴くと少し渋めの音がするインチキ(LS3/5a)が良く聴こえる感じの音がする。勿論姿は小さいが交響曲の再現も十分聴ける、最近はやっと良い塩梅に聴けるようになったように思う。

【曲目】

ブルックナー:交響曲第9番

[A面]第1楽章

[B面]第2、3楽章

【演奏】

カール・シューリヒト(指揮)

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

【録音】1961年

当時筆者が中学生時代に最初にブルックナーを聴いた頃を思い出す、実は中学生時代入学して間もなく至急に呼び出しがあり、伺うと音楽の先生から言い渡される。君は明日から合唱部に入部しなさい、と言われた昔からブラスバンドと共に合唱も良い成績の実績がある学校で、筆者にしては思いがけない選択をさせられ1年間だけの期間限定という約束のもと入部したが2年間も合唱部に在籍し、毎日朝練の発声練習に明け暮れた、今でも余り思い出したくない思い出である、何故か女子が圧倒的に多く恥ずかしさで余り口も聴けなく、音楽鑑賞好きと知った先生が聴かせていただたステレオ装置のブルックナーでしたが・・・・・。

合唱での曲は日本の歌やふるさと関係と、特に童謡のアレンジが多く、不満が合ったが逆らえず、圧倒的に年上女性が多いことも恥ずかしかった、只余暇の時間に好きなレコードが自由に聴けたことには感謝する。

そのような思い出もあり今まで聴けなかったブルックナーえを聴く、2011年にリマスターされた音源で演奏が楽しめる。

音質のすばらしさは特筆すべきであり、オケの音色・音量は申し分なく、シャープな造形と豊かな感情表現の融合は完璧である。カール・シューリヒト(指揮)は大変素晴らしく思い、最近シューリヒトのコンサート・ホール・ソサエティへの録音集10枚組。を購入した。

1966年5月、翌年に死去したシューリヒトの最後の録音。67年度ACCディスク大賞受賞。この盤にはソリスト名は記されていないが、クラシックCDカタログ'92(レコ芸別冊)によれば、

1番・・・ハインツ・ホリガー、アンドレ・ラウル、ミシェル・ピゲ(Ob)

2番・・・レイモンド・メイラン(fl)、モーリス・アンドレ(Tp)

4番・・・ミシェル・ピゲ(Ob)、クリスティアン・ランゲ(bfl)

5番・・・クリスティアーヌ・ジャコッテ(cemb)、レイモンド・メイラン(fl)

である。ヴァイオリンのソリスト名は記されていないらしい。

なお、このSCRIBENDUM盤では、第5番の第3楽章冒頭のアウフタクトの1音が抜けている(国内盤ではどうだか知らないが)。

演奏は勿論バッハらしく淡々と演奏するテンポ、演奏方法も大変素晴らしく、音質も良く実に安心して聴ける。1960年から1966年にかけてシューリヒトのセッション録音をおこなっていたレーベル「コンサート・ホール・ソサエティ」のステレオ音源からのコレクション2度ほど演奏している。

1960年代といえばシューリヒト80歳代、最晩年にあたりますが、何歳になってもテンポが遅くなったり、アンサンブルが弛緩したりすることがないどころか、決めどころでのえぐり方や、強調パートの選択など、逆にどんどん深化していったのがシューリヒトの凄いところで、改めてその特別な芸風に驚かされます。特に筆者がカール・シューリヒト(指揮)の良いのはベートーヴェンの交響曲の造形が深く大変好ましい演奏が聴ける

INAに残されているシューリヒトのステレオ・ライヴから、ベートーヴェンの交響曲をまとめた新リマスタリング盤ですが欲しくなるCDである。もともと鮮明なステレオ録音が話題となっていた音源ですが、今回さらに音質が高まり、より深くシューリヒトの名演を堪能できるようになりました。

最後にカール・シューリヒト(指揮)チューリヒ・バロック・アンサンブルよるバッハが頗る良い塩梅である、淡々と演奏するいかにもバッハらしい演奏が響く。

J.S.バッハ:ブランデンブルク協奏曲集BWV1046-1051

ハインツ・ホリガー、アンドレ・ラウル、ミシェル・ピゲ(オーボエ)

レイモンド・メイラン(フルート)

モーリス・アンドレ(トランペット)

クリスティアン・ランゲ(バロック・フローテ)

クリスティアーヌ・ジャコッテ(チェンバロ)

カール・シューリヒト指揮チューリヒ・バロック・アンサンブル(1966.5録音)

1963年6月

今回聴いたのは66年盤です

J.S.バッハ:ブランデンブルク協奏曲集BWV1046-1051

Disc8

●バッハ:ブランデンブルク協奏曲第1番[22:04]

●バッハ:ブランデンブルク協奏曲第2番[12:28]

●バッハ:ブランデンブルク協奏曲第3番[10:02]

●バッハ:ブランデンブルク協奏曲第4番[16:00]

チューリヒ・バロック・アンサンブル

1966年5月

Disc9

●バッハ:ブランデンブルク協奏曲第5番[21:05]

●バッハ:ブランデンブルク協奏曲第6番[19:10]

チューリヒ・バロック・アンサンブル

1966年5月

1960年代といえばシューリヒト80歳代、最晩年にあたりますが、何歳になってもテンポが遅くなったり、アンサンブルが弛緩したりすることがないどころか、決めどころでのえぐり方や、強調パートの選択など、逆にどんどん深化していったのがシューリヒトの凄いところで、改めてその特別な芸風に驚かされます。

なんとも精妙な音づくりに、これぞシューリヒトならではと膝を打つ一方、そこに一種の「軽みの美学」を感じる。軽快なテンポで、音楽を重くせず、オーケストラの溜まっていくエネルギーを、自然に放出していくような独特のやり口にそうしたことを思う次第だが、シューリヒトの演奏は最強音でも独特の品の良い美しさを失わず常軌を逸するということがない。

映画も王女さまのシーンとブランデンブルク協奏曲と絡まって懐かしい過去を楽しむのも大変愉快である。音楽は心を豊かにさせてくれます。

最近は古い演奏者の物をよく聴くが、録音も余り優れず、筆者の持つオーディオ装置も低価格な物で聴くが、シューリヒトを超える指揮者は果たしてどれほど在籍するか疑問だ、哺乳類での一番の欠陥は新生児が生まれると脳の中身は空っぽで0歳から学び努力しなければならないようで、例えば20歳程度の知識教養が詰め込まれていれば、人間はより良い生活ができるんでは?など考える、庭には白色の桔梗が咲いた、

麒麟が来るも放映されるのが楽しみである。ブラボー!