何故はオーディオに、いや音楽を聴くのであろうか・・・?

何故バッハがいいのであろうか・・・?

聴くと気分が良くなる為に・・・どうやら、そのような単純なことでは無いのであろう?

疑問が湧くが解決方法は無のか・・・・!

基本な解決方法は、いい音楽を、いい音で聴きたい。此れが本音であろう・・・

最近ではスマホにイヤホンで結構楽しく、音楽は聴けるのですが・・・どうやらオーディオぼ泥沼に嵌った様態であろう(笑)

鳥が空を飛ぶ。飛んでも飛んでも空に終わりはない。

そうであるから、魚も鳥も、昔から今にいたるまで水や空を離れたことがない。

その生命を存分に働かせて生き、また、そっと静かに生きるという違いがあるだけだ。)

簡単に言うと一種道元の『現成公案』の下りで、物の流れを考える、

写真撮影で例えると、普通物を撮るときは正面から撮るが偶には後方から撮って見ると又違う味わいがある。

ハナニラを正面では無く、下から撮ると此れも中々良い!

一種禅問答とも思える思える此の繰り返しの中に面白さを発見する事のようにも思える。

最近もっぱらピリオド奏法いや古楽器奏法と言うのかで聴く事が圧倒的に多い、

昔紆余曲折はあった古楽器による演奏はかなり批判も色々会ったようですが、筆者が思うにハルモニア・ムンディ盤のLP等は良い評価は得られませんでしたが、筆者は当時レオンハルトのチェンバロ演奏は良く聴いた。

現在「演奏は作曲者の意図した音を表現するべき」と言う風潮が多いようで評価も高いようである。

筆者の様な音楽愛好家には、古楽器奏法だろうとだろうと、現代の楽器を使っての「一般的奏法」だろうと、

肝心なことは其処に素晴らしい音楽が聴こえれば満足してしまう。

自分の好きな作曲家が手軽に部屋で聴こえれば良好なんですが、其処はアンプとスピーカーの相性、

はたまたプレイヤーとの相性があり、好きなスピーカーを鳴らそうとしますと、

莫大な予算と時間がかかってしまいます。当にこれがオーディオの醍醐味であろう。

この道楽はその辺りが実に面白く、人其れ其れ環境が違うため、感性の問題もあるが

同じ機材を使っても上手く鳴るとは限らない。

でも最新鋭の機器は案外ある程度満足する音質が得られるようになった事は事実である。

はたまたビンテージ物の製品もまだ随分あり、数ある中から何を選べば良いのかも悩みのタネである。

そして最近の音楽の音源のハイレゾの事もあり、貧困老人には実に悩みが多い世界である。

日曜は生憎の雨で予定も無いので朝から、好きなアーチストの音楽でもと、

支度をして(淹れたての珈琲)早速聴き出します。

あの有名なリヒターは鍵盤奏者ではなく、指揮者が真の姿である、でもその演奏たるや見事である。

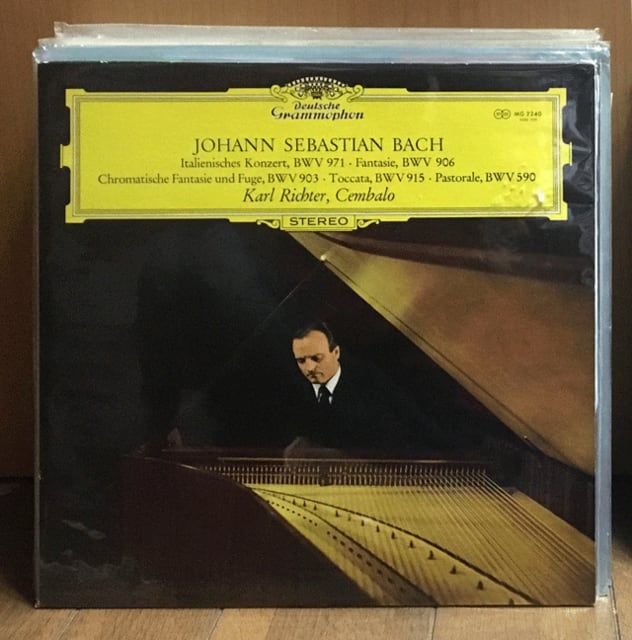

久しぶりにカール・リヒター(Karl Richter, 1981年2月15日没)は、

ドイツの指揮者、オルガン・チェンバロ奏者。のゴルトベルク変奏曲を聴いてみます。

筆者はカール・リヒター演奏には最近よく聴く演奏者とは少し違う印象があったが、

昔から感じてたようにカール・リヒターの奏でる音質、特にチェンバロの音色の違いに驚く!

一口に云うと、何か凄く力強く感じる、高音部の音が一段と高く聴こえる。

此れがリヒターの特質なのかも知れない。此れが疲れる原因なのかも知れない。

体調の悪い時に聴くと、聴いた後に疲れを感じるのです、其れで余り聴かなくなったのかも知れません。

皆さんご承知のようにアルフィーフレーベルはドイツ・グラモフォンが17世紀以前の演奏を出品するため作ったレーベルでした。

それまでは全てドイツ・グラモフォンレーベルで発売していましたが、リヒターのドイツ・グラモフォンから出したレコードも持っている。

最近筆者の物置の隅から見つけ出した貴重な昔のレコード盤です。音質は今も当然の如く良いが、カーリッジ如何で可成り変わるのである。

そこでバロック時代のチェンバロ、ヨハネス・ルッカースのチェンバロ(1612年)18世紀にフランスで改造 次にクリスチャン・ツェルのチェンバロ(1728年)比較的に新しいクリスチャン・ツェルのチェンバロ(1728年) 調べて見ると、

此れはカール・リヒター曰く

「もちろん私は、バッハ時代のオルガンやチェンバロを用いて演奏したことがありますし、

興味も持っています。しかし、 一方から云えば昔の楽器にはメカニックの上でも、またその他の面でも、

いろいろ短所があります。現代のオルガンやチェンバロは、 昔の短所を改良して、もっと素晴らしいものになってきている。

それであるのなら、わざわざ不完全な楽器を使う必要はない訳です。

それに、ピッチや調弦の問題もあります。バッハは平均律を好み、それを促進させようとしていた。

(平均律で調律されていないオルガンの短所をよく知っていた。)もしバッハが現代に生きていれば、

彼は現代の改良された、 いい楽器を使いたがるに違いないと思うのです。」と語る

要するに楽器も違う最近ではなく流行りの古楽器ではなく新しく改良した楽器により音が違っていることが分かる。

それと器楽演奏のブランデンブルク協奏曲等は、演奏者のメンバーが多いので其れなりに迫力があることが分かる。

**♪J.S.バッハ:ブランデンブルク協奏曲第1番 ヘ長調 BWV 1046 / カール・リヒター指揮ミュンヘン・バッハ管弦楽団 1967年1月

リヒターがノイペルトというモダンチェンバロを使った理由としては、ミュンヘンバッハの編成にも一因がある。

オケは音がよく響くモダン楽器で構成され、いわゆる通常のバッハ合奏団の編成の2倍の大さ。

合唱団員数は4倍というもの。 それに合わせるには、音の小さなバロックのチェンバロではなく、

音量の豊かなノイペルト以外にはなかった。 と言う事が言われている。

我々オーディオマニアとしてこの辺の音を的確に理解出来る装置は欲しい、

この辺りで泥沼に嵌まる第一歩のようだ。音楽の背景を知ると一層深みに嵌まる・・・・ブックシェルフ型のTANNOY IIILZ in Cabinetのオリジナルを所有するが小さな編成の音楽には真価を発揮する、バッハの器楽を聴くには実に心地よいスピーカーでもある。

一般的チェンバロとピアノとの違いは、弦はブリッジを介して響板を振動させる。響板とケースの構造体は、 弦の振動を効率良く空気の振動へ変換し、音量を拡大する。

響板は一般的にトウヒやモミあるいはイトスギなどの針葉樹の木材の2~4mm程度の薄い板である。

イタリアのチェンバロの響板は、裏側全体がリブで補強されている物が多くあるが、フランドルのルッカース一族、 及びその影響を受けた様式のチェンバロの響板は、リブがあるのは低音側手前の領域のみで、ブリッジの下にはリブを持たない。

通常、響板の低音側の手前の部分には、リュートやギターのように穴が開けられ、木や羊皮紙、 または金属の装飾が嵌め込まれる、これをローズと呼ぶ。

ピアノの構造にはない代物のようです。

此のように昔から楽器を制作した伝統が現代のオーディオに進化した?は不明ですが、

ヨーロッパでは音に馴染んだ職人がスピーカーを制作するのでから、

音質そのものを理解して生まれる音は良いはずである。オーディオも楽器なんですね!

そういえば昔結婚して間もない時に、妻はオーディオ機器を楽器と総称して呼んでいた。

でも此れだけは言えるが、筆者の装置は40年以前前の器材を聴くが、今の装置よりよく聴こえるような気がする。

今回はわかったような分からない話になってしまった。反省!益々深みに嵌まるなかな?ブラボー!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます