バッハの時代クラヴィーアといえば有弦鍵盤楽器を意味しオルガンも含めた鍵盤楽器と理解していたクラヴィーア曲といえばチェンバロ、クラヴィーアコードのために書かれた作品としバッハの作品がそのいずれのために書かれたかは判別できぬ場合が多いというのは「ゴルドベルグ変奏曲」と「イタリア協奏曲」のような僅かな曲以外はバッハの作品に使用楽器の明示はしなかったとある。

少し疑問に思い本で調べましたが回答はありませんでした、上記の曲は何故チェンバロ指定なのか?

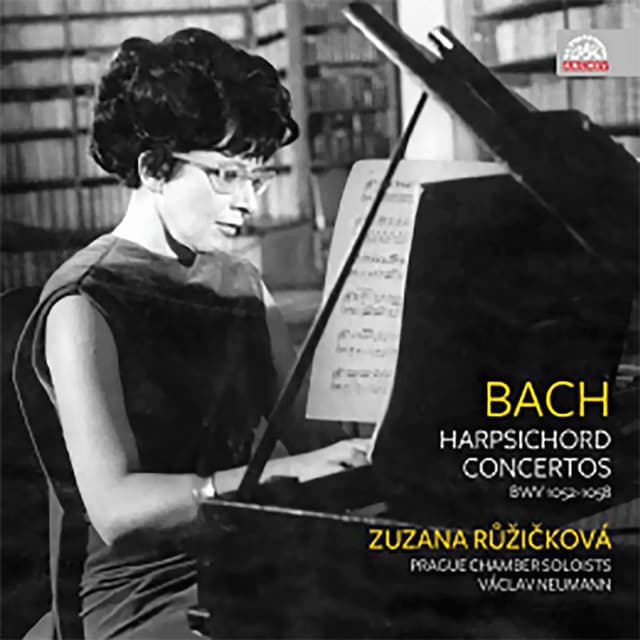

前々から筆者は昔から好きな「ゴルドベルグ変奏曲」はよく愛聴しているがズザナ・ルージチコヴァーの演奏には前々より疑問を持っていた。

以前「鍵盤楽器のための作品録音全集」のCDを購入し聴くが音質に疑問をもち手放しでは喜べなかった。チェコの有名なチェンバロ奏者。バロック音楽のほかに、プーランクやマルティヌーによるチェンバロのための近代音楽の解釈でも名高い。

ルージチコヴァーは1927年1月14日生まれ、旧チェコスロヴァキア(現・チェコ・プルゼニ)出身のチェンバロ奏者。ユダヤ系の家庭に生まれ、幼少よりピアノを始める。

ナチス・ドイツ時代に強制収容所に送られ、戦後にプルゼニとプラハの音楽学校で学ぶ。以来、本格的にチェンバロに取り組み、56年の旧西独放送局主催チェンバロ国際コンクール優勝やバッハのチェンバロ作品全曲録音を成し遂げるなど、世界的評価を獲得。

一方、プラハやブラチスラヴァの音楽院で教壇に立つなど、後進の指導にも尽力。晩年は闘病生活を余儀なくされ、2017年9月27日にプラハの病院で死去。90歳没。

確かにバッハのクラヴィーア曲の多くを演奏し名演奏と言われバッハ以外でもスークとの共演の筆者も大好きなヴァイオリンの音色が美しいヘンデルのヴァイオリン・ソナタなどは素晴らしい演奏を披露している。

またアレクサンドル/ユルコヴィチ/ルージチコヴァーによるJ.S. バッハ:フルート・ソナタ集BWV1030-1032, 1034-1035もお勧めである

フルニエとのガンバ・ソナタ、又ヨゼフ・フッフロとのガンバ・ソナタも非常に良い出来栄えである、特にヨゼフ・フッフロの迫力には驚いた。

フルニエとのガンバ・ソナタ、又ヨゼフ・フッフロとのガンバ・ソナタも非常に良い出来栄えである、特にヨゼフ・フッフロの迫力には驚いた。

実に素晴らしいヤーノシュタルケル、ヨゼフ・スーク、ミロシュ・ユルコヴィチらの共演の演奏のようにやっと色々調べこのアルバムを探した

この演奏なども録音状態もよく、なぜか「ゴルドベルグ変奏曲」はイマイチのようなので録音も良好で演奏も優れた「ゴルドベルグ変奏曲」を探し当てたのがこのジャケットのアルバムでした。

初めて彼女の演奏する「ゴルドベルグ変奏曲」の良い演奏を聴けた、詳細は不明ですが、今回録音状態も良い演奏のCDを見つけた、演奏もかなり前のものと思う?ジャケットの写真を見ても多分かなり若い頃の作品4〜50年前ですかね?

澄み切った冒頭のアリアの一声より音が違って聴こえる、ピンと張ったチェンバロ独特の響きが聴こえる、特に高音部の音質が張りがあり違って頗る良く響く、鍵盤楽器のための作品録音全集では得られない音質のようです。

以前筆者にルージチコヴァーの演奏は素晴らしいので是非試聴してと言った頂いた意味がこのソースで明らかになり、喉元に詰まっていたものが一気に解消された。

ほんの少しの違いも装置によって随分違って聴こえるのがオーディオの醍醐味であろう。

今回の試聴でスピーカーケーブル、RCAコード、パワーアンプ、プリ真空管など交換し色々替えて聴くが、結果は同じ演奏者でもこのように違うかを感じた。

YouTubeの配信もありましたので、是非一度お聴きください。

Goldberg´s Variations. Arias and 30 Variations - Variations 16. - 30.

チェンバロの女王、ズザナ・ルージチコヴァーによる品格に満ちたバッハのチェンバロ協奏曲集!このアルバムは演奏ともに録音もよく筆者の装置で良く鳴った、まるでコンサート会場にいるようです。

スプラフォン・レーベルの貴重なアーカイヴからの新リマスタリング・シリーズ。

アルバムはチェンバロの女王、ズザナ・ルージチコヴァー(1928-)によるバッハのチェンバロ協奏曲集です。プラハ・アカデミーで学び、1956年にミュンヘン国際コンクールで優勝したのを機に世界のひのき舞台に躍り出た世界的チェンバロ奏者ルージチコヴァーは、ヴァーツラフ・ノイマンとともにプラハ・チェンバー・ソロイスツを創設し、1962年より当団の一員として演奏してきました。

ここに収録された音源はその当時の演奏で、音楽性の高さと品格に満ちたバッハを聴くことができます。

バロックからプーランク、マルティヌーなどの解釈でも名高いルージチコヴァーですが、彼女の代名詞といえるのはやはりバッハの演奏解釈と言える。

バッハのチェンバロ協奏曲は、その大半がバッハ自身の旧作(他者の作を含む)を編曲したものですが、チェンバロを"通奏低音"から"独奏楽器"へ引き上げたアイディアは非常に斬新で、音楽史上、ピアノ協奏曲の先駆としての意義をもっています。

シューマンが「最大の傑作のひとつ」と讃えた第1番ニ短調BWV1052、美しいラルゴで知られる第5番ヘ短調BWV1056、ヴァイオリン協奏曲第1番BWV1041の編曲である第7番ト短調BWV1058、ヴァイオリン協奏曲第2番BWV1042の編曲である第3番ニ長調BWV1054など、旋律の美しさとチェンバロならではの華やかさを呈した傑作ばかりです!

J.S.バッハ(1685-1750):チェンバロ協奏曲集 BWV1052-1058

CD1

①チェンバロ協奏曲第1番 ニ短調 BWV1052(27’10”)

②チェンバロ協奏曲第2番 ホ長調 BWV1053(24’18”)

③チェンバロ協奏曲第3番 ニ長調 BWV1054(18’28”)

CD2

④チェンバロ協奏曲第4 番 イ長調 BWV 1055(15’08”)

⑤チェンバロ協奏曲第5 番 ヘ短調 BWV 1056(10’50”)

⑥チェンバロ協奏曲第6 番 ヘ長調 BWV 1057(18’55”)

⑦チェンバロ協奏曲第7 番 ト短調 BWV 1058(15’17”)

ズザナ・ルージチコヴァー(チェンバロ)、ヴァーツラフ・ノイマン(指揮)、

プラハ・チェンバー・ソロイスツ、

⑥ミロスラフ・クレメント(リコーダー)、カレル・クレメント(リコーダー)

録音:①②1968年9月14&19日、③④1966年12月19-23日、⑤1967年7月1日、

⑥1967年6月27&28日、⑦1967年6月30日/ルドルフィヌム(プラハ)

スプラフォン・レーベルの貴重なアーカイヴからの最新リマスタリング・シリーズ。

音楽性の高さと品格に満ちたバッハを聴くことができます。バロックからプーランク、マルティヌーなどの解釈でも名高いルージチコヴァーですが、彼女の代名詞といえるのはやはりバッハの演奏解釈と言えましょう。

バッハのチェンバロ協奏曲は、その大半がバッハ自身の旧作(他者の作を含む)を編曲したものですが、チェンバロを“通奏低音”から“独奏楽器”へ引き上げたアイディアは非常に斬新で、音楽史上、ピアノ協奏曲の先駆としての意義をもっています。

「ゴルドベルグ変奏曲」の良い演奏も見つかり、改めてご冥福をお祈りいたします。ブラボー!

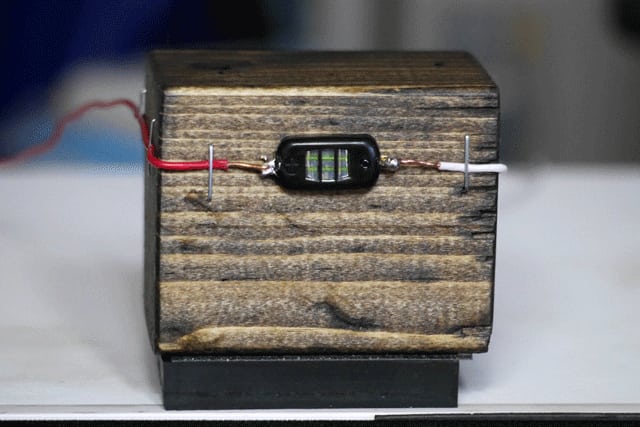

後日スーパーツイーターを接続して聴くと高域が綺麗になると言われ、安価のTaKe T 音質改善スーパーツィーターを馴れないハンダ付け作業をし取り付ける、試聴してみたが、なぜか音源が若干近づく、リアル感が出てきた、チェンバロ演奏には効果的なのかも知れない。

最近ラックスの音楽の友の社から本日発売のムック本「朗音!真空管アンプの愉悦: 特別付録:ラックスマン製真空管ハイブリッド・プリメインアンプ・キット」3W☓2のプリ管を刻印付きTelefunkenECC82に交換し聴くがチェンバロの音色が一段と繊細な音に聴こえ思わず納得してしまった。

不自然には思わないので暫くの間は試聴も兼ねTelefunkenECC82を取り付けた状態にする、声にも一段と艶が出てようである。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます