12月も後半に向かい何かと気ぜわしい・・・・・・・・

先日購入した、マクロレンズを使ってスマホで 庭のセンリョウ、

南天の新芽等撮ってみたが、今一色が違う、色合いが不足です。

やはりこの辺りがスマホの限界何だと改て思います。

パソコンに向かい現像しながら、色が違うんですネ!でも手軽に楽しめる良さはあるようです。

久しぶりにボサノバ久しぶりにでも楽しもうと、

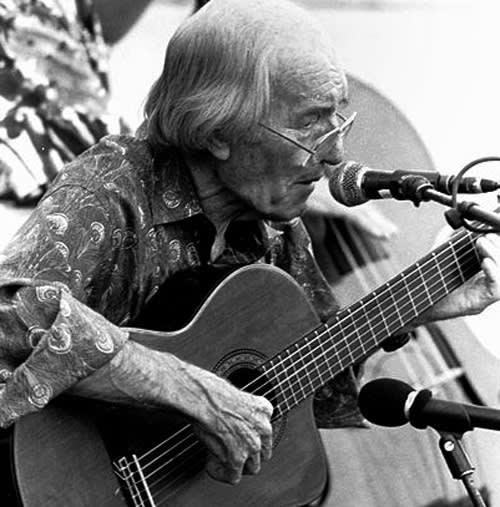

今日はチャーリー・バードというギタリストを紹介

クラシックの方には、ちょっと馴染みが薄いかもしれませんが、

1925年、ヴァージニア州で生まれ、

1999年(74歳)に亡くなった、とっても有名なジャズギタリストであり、

ボサノバギタリストでありました。

筆者も未だに時々聴きますが・・・ なんでも、1954年には、イタリアで、

セゴヴィアにもついてクラシックギターを勉強されたそうで、

その後、あっちこっちでコンサートを開いておりましたが、1960年代の始め、

ブラジルへ行って出会ったボサノバにしびれっちまって、

アメリカに帰ってから サックスのスタン・ゲッツと入れた「ジャズサンバ」というレコードが大ヒット。

此の頃よく通った喫茶店でJBLLE8Tの音が最高の楽しみでもありました。

現在筆者はLINNのパワーにKEFで音出ししていますが、小音量で聴くのには

実に良いバランスで鳴ってはいるのですが・・・・・??

1. デサフィナード (Desafinado)

2. サンバ・ディーズ・デイズ (Samba Dees Days)

3. 鵞鳥のサンバ (O Pato)

4. 悲しみのサンバ (Samba Triste)

5. ワン・ノート・サンバ (Samba De Uma Nota So)

6. エ・ルーショ・ソ (E Luxo So)

7. バイーア (Bahia)

8.デサフィナード

45rpmシングル (Desafinado Single Version) ジャズ・サンバは

スタン・ゲッツのサックスがメインのため、ギターが目立たないのです。

バードのギターがもう少し聴けたらなあと思っていました。

Stan Getz & Charlie Byrd - Jazz Samba (Album)

筆者はクラシックギターでジャズを演奏する「チャーリー・バード」の演奏はよく聴きます。

チャーリー・バードはクラシックギターを学ぶためにアンドレス・セゴビアに師事した

生粋のクラシックギタリストとも言える人で、

ボサノバをアメリカジャズ界に紹介したのも彼のようです。

Charlie Byrd - Blues Sonata

[Full Album]

このアルバムに気を良くしたスタン・ゲッツはジョアン・ジルベルトと組んで、

翌1964年「ゲッツ・ジルベルト」という大ヒットアルバムが生まれたのです。

もう一人わすれられない曲黒いオルフェがあります。

又彼はボサ・ノヴァ作曲家、Luiz Bonfa(ルイス・ボンファ)この盤の前に発売された

ボッサアルバムで共演したのが

Charlie Byrd(チャーリー・バード)と Luiz Bonfa(ルイス・ボンファ)でした。

どちらもステキなアルバムで〈Getz/Gilbert〉がヒットする下地を作りました。

余りにも有名な「カーニバルの朝」黒いオルフェとルイス・ボンファ

Astrud Gilberto - Manha De Carnabal

チャーリー・バードはクラシックギターを引いたJAZZ演奏も快く

Charlie Byrd, Barney Kessel & Herb Ellis "Great Guitars" 1975 Jazz FULL ALBUM

しかし未だに偶に聴きたくなるこの様なボサノバって実にいい感じです。

此の優しいギターの音色ってシットリとして聞き入ってしまいます。