子供の頃の思い出と言えば、「越中富山の薬売り」でしょう。置き薬と言って薬を置いておき、使った分だけ代金を支払う・・・・・・

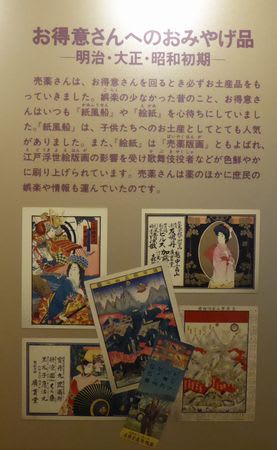

そして、私達子供へのお土産は、「紙風船」でした。確か、昭和30年ごろだったかな・・・・・・・

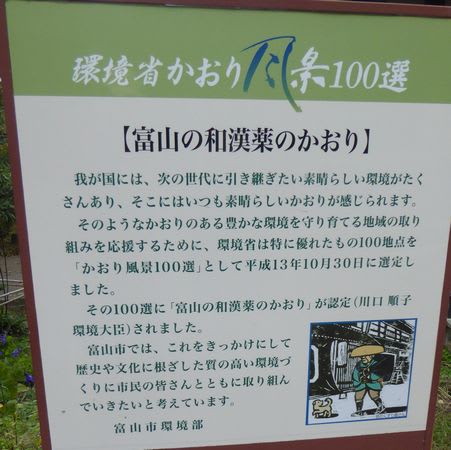

折角富山に来たのだから、富山の薬売りの歴史を見てみようと思いました。

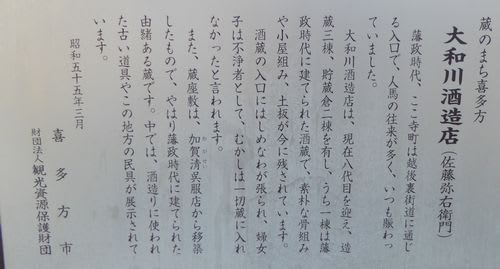

富山城は天文12年(1543)にこの地に築かれ、その後何人かの武将がこの城を支配していました。寛永16年(1639)富山藩が成立し、加賀より前田家が入城しました。

明治4年(1871)富山県が設置されるまでの約230年間、富山前田家が13代にわたりこの城を領有しました。

富山城の「千歳御門」は、富山藩10代藩主前田利保が隠居所として造営した千歳御殿の正門で嘉永2年(1849)に建築されました。

総欅造りの三間薬医門で屋根は切妻造本瓦葺、桁行6M,梁間1,8Mです。同一の建物としては「東大の赤門」として有名な加賀屋敷御守殿門ですので、いわば、東大の赤門の親戚です。

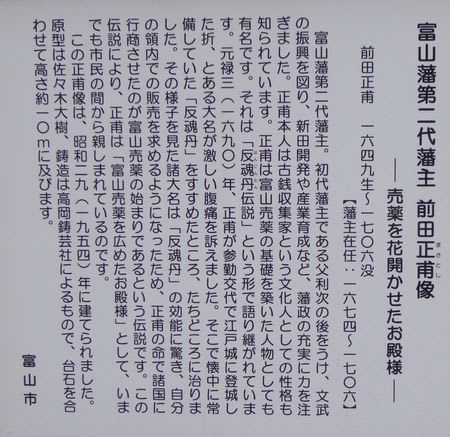

さて、話を戻します。富山藩第二代藩主前田正甫(まさとし)は、富山売薬の基礎を築いた人です。元禄3年(1690)、正甫が参勤交代で江戸城に登城した折、とある大名が激しい腹痛を訴えました。

そこで懐中に常備していた「反魂丹」をすすめた所、たちどころに治りました。その様子を見た諸大名は、「反魂丹」の効能に驚き、自分の領内での販売を求めるようになった為、正甫の命で諸国に

行商させたのが富山売薬の始まりです。正甫は、富山売薬を広めたお殿様として市民の間から親しまれています。

江戸時代の富山売薬は、富山藩の統制下にありました。全国に販路を広げ、売薬人たちは行商先の国・地域別に仲間組を作り、行商の人数を決めるとともに、示談と呼ばれる取り決めを定めて

お互いの利益の維持を図っていました。売薬で利益を得た町人はいましたが、利益を他の資本に投じることは禁じられていました。また行商人は、薬以外の物を扱うこと、旅先から商品を仕入れて

くること、旅先で居住することなども禁じられていました。

明治に入るとこれらの束縛が外れて商売が自由にできるようになり、売薬業者は、金融機関を始め、水力発電、鉄道、各種製造業など幅広く進出しました。

また、売薬業者自身も製薬会社を設立しました。その代表格が「廣貫堂」です。

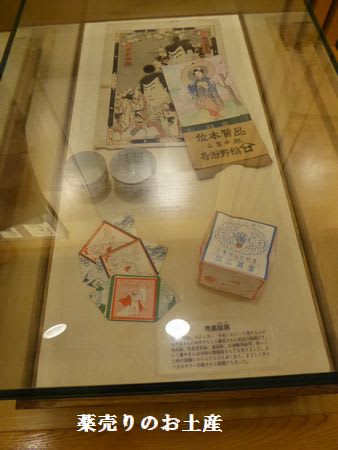

富山市梅沢町には、「廣貫堂資料館」があります。この資料館では、歴史・文化的にも価値の高い古文書や当時の薬売りが使った珍しい品々を展示されています。

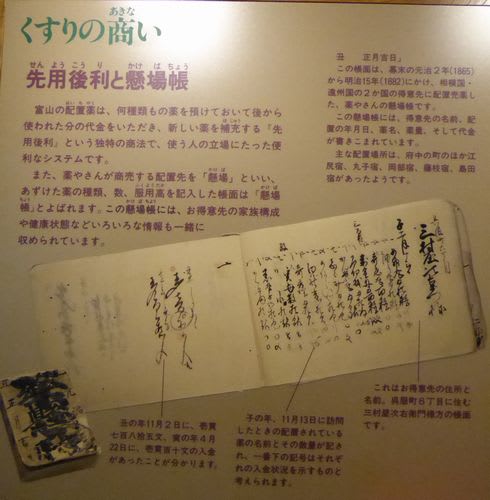

富山の薬売りの特徴は、「先用後利(せんようこうり)」という、品物を先に預けて使用してもらい使った分だけ代金を後から回収して利益とするという意味ですが、この顧客の利便性を考えた

販売方式は富山売薬を支える精神ともなっています。

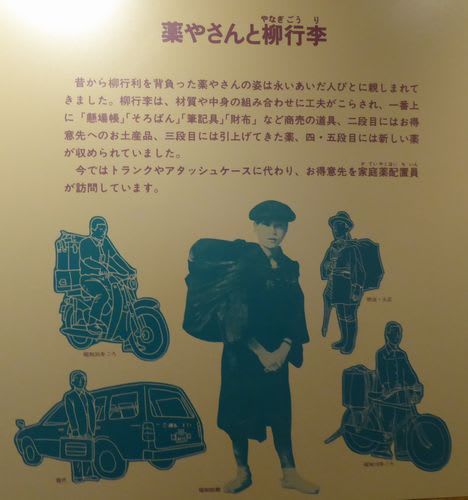

富山の売薬さんは、柳行李を包んだ大きな風呂敷を背中に担いだ独特の井手達で全国を行商しました。旅立ちは、主に春秋の年に2回が標準で、この時期は出稼ぎから帰る時期、あるいは、収穫の

時期に当たり、各家々に現金収入があるころだからです。

先用後利の販売システムを支え、売薬さんの行商に最も重要なものが「懸場帳(かけばちょう)」。この帳面には、訪問した年月日、配置した薬の種類と数、売上金額、回収状況や家族構成、健康状態などが

記せられ、現代版「顧客管理台帳」なるものです。

明治以降、西洋医学や薬学が取り入れられると、和漢薬は一時壊滅の危機にさらされました。富山売薬は生き残りをかけ西洋医学の研究に取り組みました。

廣貫堂では、後継者の育成に力を入れ、明治26年(1893)、富山市も補助金300円を基に、薬業者の寄付により、最初の薬学校「共立薬学校」が設立されました。

この薬学校は、県立、官立を経て、富山医科薬科大学となり、その後統合により現在の富山大学薬学部となっています。

廣貫堂では、来館記念としてドリンク剤をいただきました。

続いて市内安養坊にある「富山市売薬資料館」に行ってきました。

館内は、撮影禁止の為、写真がありませんが、ここでは、富山売薬の歴史、また薬業出身の御三家「密田氏」の密田家土蔵も公開されています。

※富山薬業御三家:密田家、中田家、金岡家

密田家は、能登の出身で、寛文2年(1662)富山古寺町へ出て能登屋と称し、のちに売薬業を営みました。当主は代々林蔵を名乗っていました。6代林蔵は、富山売薬薩摩組の中心として活躍しました。

7代林蔵の時、金融業(質屋)に携わりました。9代林蔵は、越中売薬の近代化を企てて仲間と株式会社「廣貫堂」を設立しました。明治11年(1878)に富山第百二十三国立銀行の副頭取となり、

10代林蔵は富山貯蓄銀行を創立しました。また金岡又左衛門と協力して富山で初めて水力電気を起こした密田孝吉は、分家の長男でした。

中田家は、般若村茶ノ木(現砺波市)の出身と言われ、富山で初めて薬種店を開業しました。5代三郎右衛門が富山藩2代藩主正甫公の御用商人となり、妙薬の奇応丸や熊参丸を創りました。

6代清兵衛から代々清兵衛を名乗り、14代清兵衛が富山第百二十三国立銀行の副頭取になり、15代清兵衛は、密田家9代林蔵の5男徳次郎が中田家に入り襲名して家業を継ぎました。

彼は先代のあと、十二銀行(明治17年(1884)金沢の国立十二銀行と富山の第百十二銀行が合併)の頭取となり、昭和18年には統合した北陸銀行の初代頭取に就任しました。

長男の勇吉が16代清兵衛を襲名し北陸銀行の頭取に就任、4男の孝吉が富山県知事を務めました。

金岡家は、江戸末期より新庄町で、金剛寺屋と呼ばれる薬種屋を営んでいました。金岡又左衛門(初代)は、初め政界を目指しましたが、のちに密田孝吉の助力を得て、電力事業に打ち込み、

成功の後は、鉄道・紡績・育英事業などに力を注ぎました。2代目又左衛門は、経済界で活躍し、現在の富山第一銀行の基をつくりました。3代目又左衛門は、薬学を修め、製薬会社、金融機関の

トップとして活躍する傍ら、富山女子短期大学理事長を務めるなど教育界に足跡を残しました。現在金岡家の家業は3代又左衛門の係累により、富山国際大学、富山短期大学、

資料館から帰る時、お土産に「紙風船」をいただきました。