8/19(金)

8/20からの「いわて花巻イーハートーブの里ツーデーマーチ」参加の為、福岡空港より飛行機でみちのく岩手へ飛び立ちました。

福岡から岩手には、JALの一日一便の直行便がありますが、人気があるのか、すぐ満席になってしまいますので、比較的本数の多い仙台空港経由して東北新幹線で岩手に入りました。

福島、岩手、宮城、青森は、「みちのく」という言葉で表現されますが、この「みちのく」とは、

古代には,〈みちのく(道の奥)〉と呼ばれ,政治や文化の中心からは僻遠の地であった。大化改新以後,日本海側に出羽国,太平洋側に陸奥国がつくられ,東山道に属した。

この〈道奥国〉は676年(天武5)以前の某時点で〈陸奥国〉と表記法が変わり,その後変わることなく現在に至っているが,読み方の方には若干の変化を生じた。

8,9世紀を通じて正式の呼称〈みちのおくのくに〉とならんで,その約称〈みちのくのくに〉も行われたが,9世紀における漢詩文の盛行に伴って中国風に〈陸州(ろくしゆう)〉と表記し,

さらに〈六州〉とも表記した。前者から〈みちのくに〉,後者から〈むつのくに〉の読み方が発生したと推定されている。(コトバンクより)

蛇足ですが、家内とつきあっている時、スナックでプロポーズ代わりに、山本譲二さんの「みちのく一人旅」を歌って一緒になりました。(笑)

さて、岩手に行って先ず行ってみたい所は、世界遺産に登録されている平泉・中尊寺です。

JR一ノ関駅からバスで約30分(360円)で中尊寺に着きます。先ず見えてくるのが「弁慶の墓」。

月見坂の入り口にあるのが、あの武蔵坊弁慶の墓です。

義経の家臣として活躍したと言われた弁慶ですが、その人物像や実態については諸説あり、全国各地で様々なエピソードが語り継がれています。

平泉で有名な逸話としては、義経一行が藤原氏を頼り奥州に、その後秀衡の死後、子の藤原泰衡が義経一行を襲ったというもの。

その時に武蔵坊弁慶は大量の矢を受けながら、立ったまま息を引き取ったというエピソードが残されています。

弁慶の立往生という言葉はここから出たものです。(平泉観光案内より)

中尊寺は、小学校や中学校の歴史の時間で習いましたが、この歳になるともうほとんど忘れかけていますが、確か、奥州藤原三代のミイラがあることだけは覚えています。

この際、中尊寺のおさらいをしてみたいと思います。

中尊寺は、は天台宗の東北大本山です。創建は嘉祥3年(850)に慈覚大師円仁によって開山されたとされ、その後奥州藤原氏初代の清衡が長治2年(1105)から中尊寺の再建に着手し、

天治元年(1124)に金色堂が竣工、基本的な伽藍が完成したのは21年後の大治元年(1126)の時です。吾妻鏡によると中尊寺の規模は「寺塔四十余宇、禅坊三百余宇」とされ、

平泉では毛越寺(もうつうじ)に次ぐ大きさでした。当時の平泉は奥州の中心地だけでなく日本の主要都市の1つでもあり、集められたの金銀だけでなく、技術や文化も積極的に取り入れられ、

蝦夷の潜在的な土壌もあり独自な文化が花開きました。藤原四代の泰衡が当主となると、義経を匿った事で幕府と軋轢が生じ、文治5年(1189)に義経が高館で自刃させられると

同年の9月には泰衡が家臣に殺害され藤原氏が滅亡します。中尊寺は幕府に庇護され、金色堂(国宝)に鞘堂などが築かれますが、徐々衰退し、建武4年(1337)の火災によって多くの堂宇が焼失します。

近世に入ると伊達藩の庇護により、金色堂の改修や白山神社能舞台兼神楽殿などが再建され、東叡山寛永寺の末寺となりました。

中尊寺は現在でも様々な寺宝があり国宝を始め多くの文化財を所有しています。 (岩手県観光・旅行見所ナビより)

中尊寺、毛越寺、観自在王院跡、無量光院跡、金鶏山は、「平泉ー仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群ー」として2011年6月「世界遺産」に登録されました。

月見坂の両側には、樹齢300~400年の杉並木が続きます。月見坂を登ると一遍で大粒の汗が出てきました。このところ暑いからあまり歩いていないからか、すぐ息が上がります。

それにしても中尊寺の敷地は、広いです。やはり拝観時間が2時間というのは、わかりますね。

【弁慶堂】

【地蔵堂・薬師堂・観音堂】

【中尊寺本堂】

本堂は中尊寺の中心となる施設でその規模も最大です。奥州藤原氏が亡ぶと次第に勢いも無くなり、建武4年(1337)には火災により多くの堂宇と共に本堂も焼失しました。

近世に入ると伊達藩の庇護の元、多くの建物が再建され、本堂前にある山門も元々一関藩主であった伊達兵部宗勝の居館であった一関城より万治2年(1659)に移築されました。

山門は薬医門形式で左側に脇門があるなど城郭建築の一端を見る事が出来ます。現在の本堂は明治42年(1909)に再建されたものですが比叡山延暦寺より分火された「不滅の法燈」や

様々な儀式などが執り行われています。

【不動堂・峯薬師堂】

【大日堂・梵鐘】

【阿弥陀堂】

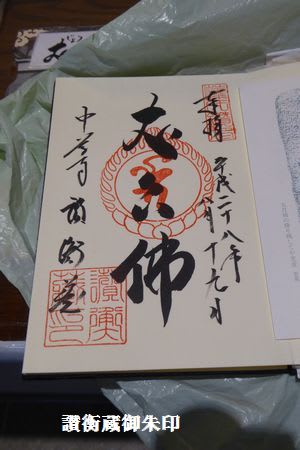

【讃衝蔵(さんこうぞう)】

「讃衡蔵」は、中尊寺に伝わる、歴史ある文化財や宝物をきちんと残し、後世に伝えるために、平成12年、2000年に新たに建設された建物です。

讃衡蔵という名称は、「奥州藤原三代(清衡・基衡・秀衡の衡)の偉業を讃る宝蔵」というところからつけられたものです。

現在残されている3000点以上の国宝や重要文化財が、宝物館「讃衡蔵」に収められています。ここで金色堂と共通の入場券(800円)を買って中に入ります。

ただ、蔵内は、撮影禁止です。(金色堂も撮影禁止)

【宮澤賢治詩碑】

金色堂の前には、宮沢賢治の詩碑があります。

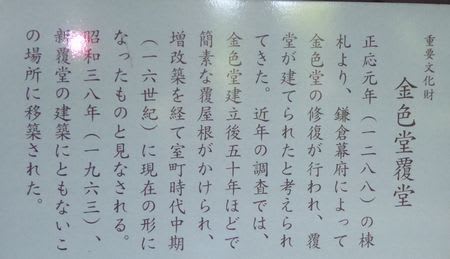

【金色堂】

世界遺産中尊寺の金色堂はおよそ800年前に造られ、その後一度も焼失することなく当時の姿を今に伝える国宝建造物第一号です。

建物は漆の上から金箔を張った阿弥陀堂で金銀・螺鈿(らでん)・蒔絵で装飾された堂内部の須弥壇の下には初代の清衡公、二代の基衡公、三代の秀衡公の棺と四代泰衡の首級が安置されています。

金色堂の装飾品の中には夜光貝の螺鈿細工など日本国内では手に入らないものも多数有り、平泉は中国や朝鮮などとも交易をしていた国際都市だったことが裏付けられています。(岩手県観光ナビ)

この覆堂は、昭和38年(1963)建築されました。

【金色堂旧覆堂】

【芭蕉句碑】

奥州藤原家滅亡500年に当たる元禄2年(1689)、芭蕉は、門人の曾良と二人で奥の細道の旅に出ます。江戸を発って44日後の5月13日平泉を訪れました。

「五月雨の 降り残してや 光堂」 意味は、あたりの建物が、雨風で朽ちていく中で、光堂だけが昔のままに輝いている。まるで、光堂にだけは、五月雨も降り残しているようなことではないか。

【経蔵・白山神社・弁天堂】

中尊寺見学を1時間ぐらいで切り上げようと思いましたが、やはり見るべきものがたくさんあり、とうとう2時間かかってしましました。

このあと、同じく世界遺産の「毛越寺(もうつうじ)」に行ってきます。