1/21(月)は、3月のふくおかウォーキング協会例会の「筑肥線新駅と糸島・瑞梅寺川を歩く」の下見に行ってきました。

集合場所は、波多江~筑前前原間にできる(3月のダイヤ改正から)筑肥線新駅「糸島高校前駅」。ここからスタートします。

例会は、3/20ですのでその時には、この駅も開業しています。

この一帯新駅ができるのでマンションや一戸建ての家が建ち並んでいます。

最初立ち寄ったのが「平原(ひらばる)歴史公園」。※九州北部では「原」を「ばる」と呼びます。

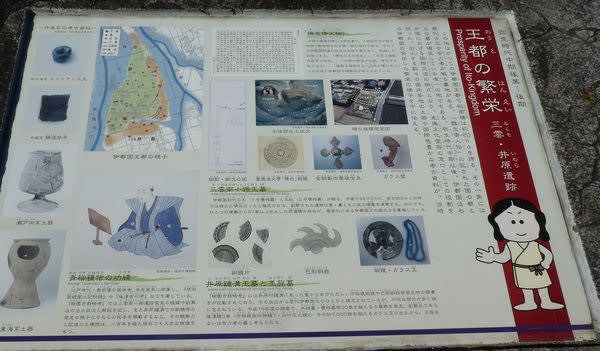

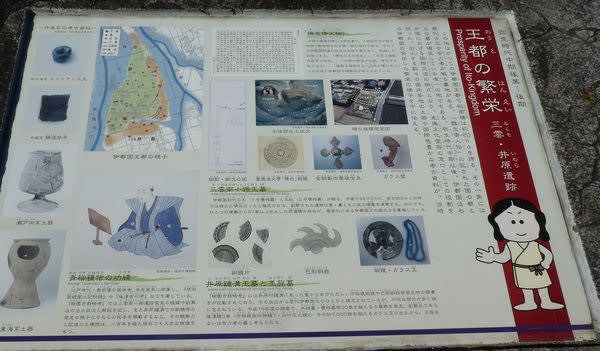

この辺りが、魏志倭人伝に記載されている「伊都国」の中心です。

平原遺跡を含むこの地域は、曽根遺跡群と呼ばれています。

平原遺跡は伊都国の王墓と考えられる1号墓を中心とした墳墓遺跡で、昭和40(1965)年に発見されました。発見は偶然によるもので、土地の持主がミカンの木を植えるための溝を掘ったところ、

多数の銅鏡の破片が出土しました。そこで原田大六(はらだだいろく;故人)氏が調査主任となって、大神邦博(おおがみくにひろ;故人)氏とともに発掘調査が行われました。

1号墓は14メートル×12メートルの四隅が丸い長方形でその中央に木棺が埋葬されていました。この墓は弥生時代終末期(約1800年前)に造られたものです。

副葬品は銅鏡40枚、鉄刀1本、ガラス製勾玉やメノウ製管玉などの玉類が多数発見されています。銅鏡のなかには直径46.5センチメートルの内行花文鏡が5枚ありますが、

これは日本最大の銅鏡で非常に貴重なものです。また、ひとつの墓から出土した銅鏡の枚数も弥生時代としては日本一で、伊都国王の墓にふさわしい内容です。

この墓に葬られた人物は女性、すなわち女王ではないかと考えられています。その理由は、副葬品の中に武器がほとんどないこと、ネックレスやブレスレットなどの装身具(アクセサリー)が多いこと、

中国で女性が身につける「耳とう」といわれるイヤリングが副葬されていることです。(糸島市HPより)

この平原遺跡をまっすぐ伸ばすと「日向(ひなた)峠」になります。日向峠では、春と秋が太陽がここから出てきます。

平原遺跡の女王は、卑弥呼のお母さんという説もあります。

平原遺跡から瑞梅寺(ずいばいじ)川沿いに歩きます。

川沿いには、桜並木があり、桜の蕾も少しですが膨らみかけています。今年の桜の開花は早いのではないかな??

井田用会支石墓です。支石墓とは、朝鮮半島を中心として,中国東北地区から日本の北九州地方にまで広がる巨石墓の一種。ドルメンと共通する要素が多い。扁平な4枚の板石を地上に立てて四角に組み,

その上に大きなふた石を載せた卓子式 (北方式) 支石墓と,地下に石棺や石室をもち,数個の支石の上に塊石を載せる碁盤式 (南方式あるいは変形) 支石墓がある。前数世紀頃から紀元前後頃までの

初期金属器時代のものである。日本では弥生時代の前・中期に行われ,その分布は北九州が中心となっている。

昔は、玄界灘を挟んで朝鮮や大陸との交流が盛んに行われていたと思われます。一説では、この支石墓には、朝鮮からの渡来人といわれています。

支石墓の横には、「三社神社」があります。説明文によれば、元来井田集落には、神明社、御子守神社、埴安社の三社があり、昭和17年(1942)3月、宗教法人の許可を受け、現在の鎮座地に合併と同時に移転し、

社名を三社神社と改称する。神明社:祭神 天照皇大神、豊受大神、御子守神社:祭神 玉依姫命、埴安社:祭神 埴安神、玉依姫命、菅原道真。

再び、河川沿いに歩きます。河川の横には、九星飲料の大きな工場があります。以前は、202号国道沿いの周船寺にありましたが、こちらの方に移転してきました。

このあと、産直店「伊都采彩」に立ち寄り、波多江駅まで歩きました。距離は10km弱でした。