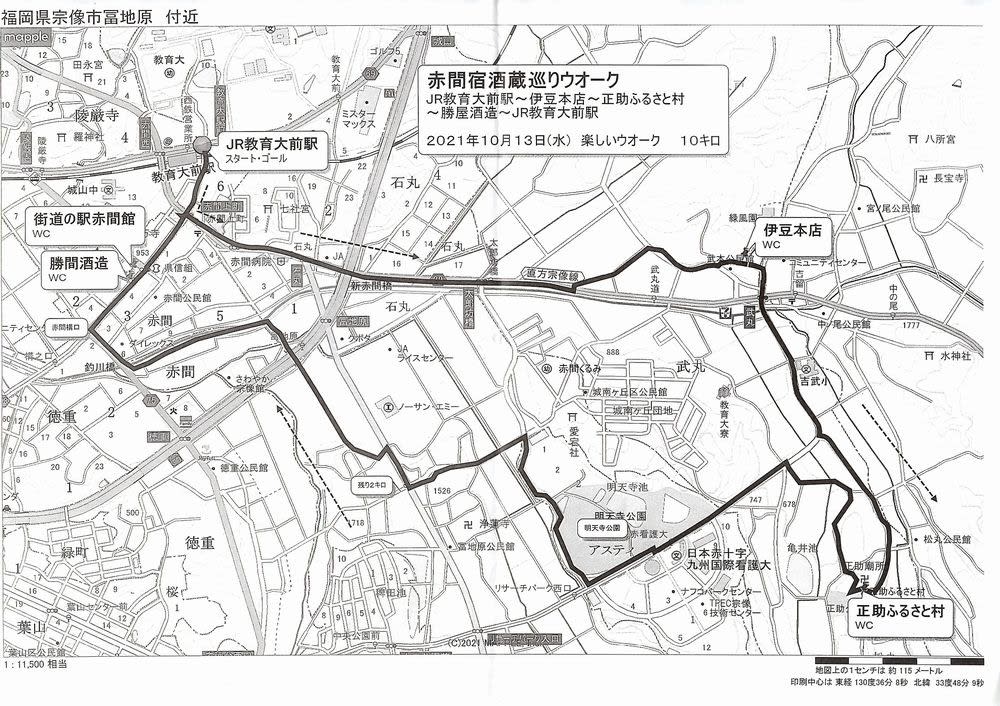

10/13(水)ふくおかウォーキング協会楽しいウォークは、「赤間宿酒造巡りウォーク」でした。

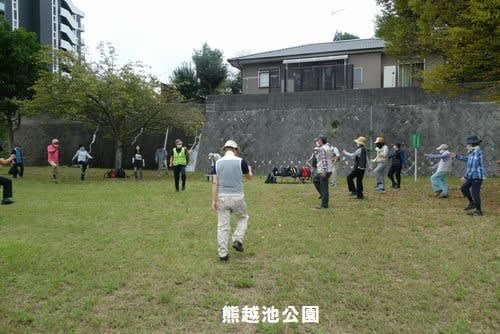

集合場所は、JR教育大駅から少し行った所にある「熊越池公園」。参加者は42名。

長崎街道赤間宿には、200年以上の歴史を持つ酒蔵が二つあります。

「伊豆酒造」は、享保2年(1717)創業。もともとは、静岡伊豆の伊東にいて、参勤交代か何かでこちらに来たそうで、始めは荒物屋を営んでいましたが、ある時幕府から米があるから

何かできないかということで酒を造られたそうです。幻の酒米といわれる「亀の尾」を使ったお酒を造られています。

「勝屋酒造」は、寛政2年(1790)三郎丸で創業、明治6年(1873)筑前竹槍一揆 - Wikipediaで打壊しにあったのちに現在地に移転。宗像大社の御神酒「楢の露」「沖ノ島」の醸造元として知られ、

主屋と煙突は、国有形文化財に登録されています。

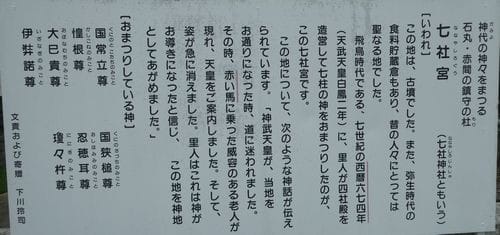

9:30 ウォーキング開始。七社宮には、「赤間」の由来が書いてあります。それによると、「神武天皇が、当地をお通りになった時、道に迷われました。

その時、赤い馬に乗った威容のある老人が現れ天皇をご案内しました。そして姿が急に消えました。里人は、これは神がお導きになったと信じ、この地を神地として崇めました。」

伊豆本店は、幻の酒米「亀の尾」を使ってお酒を醸造されています。酒のラベルも「亀の尾」です。

伊豆本店には、名物おばあちゃんがいらっしゃいます。今日は店舗に出ておられないので聞きますと「お元気」とのこと。もう90歳ぐらいになられるのでは?

私の先輩に「伊豆さん」がおられます。この先輩のルーツは、伊豆本店です。

伊豆本店から「正助(しょうすけ)ふるさと村」に向かいます。

平成4年4月にオープンした正助ふるさと村は、自然を愛し、地元の親孝行で有名な「武丸の正助さん」をモチーフに、「農」をテーマとした体験学習の場、都市と農村の交流の場、

観光の拠点をめざした公園です。公園内には、そば打ち体験ができるレストラン、会合などで利用できる研修施設、正助資料館や売店などがあります。

また、季節野菜などを収穫できる体験農園や市民農園もあります。

武丸正助翁は、寛文十一年(1671年)に今の宗像市大字武丸の土師上(はじかみ)というところで生まれました。父は庄三郎。孝子の誉れ高く時の藩主から武丸村の名に因み武丸の姓を

許されました。宝歴7年(1757年)没。

逸話の事例紹介(要点・要約)

●「曇りの日、雨が降ると考えた思った父からは下駄を履くよう、また雨は降らないと思った母からは、草履を履くようにと助言された正助さんは、片足に下駄、もう片足に草履を履いた。 」

●「お酒が好きであった父に日毎すこしの酒を買う正助に、とある酒屋が酒をただで渡すも、彼はその日からその酒屋に来なくなった。「自分の働いた金で買って飲ませたい」という理由による。」

●「懸命の親の介護。背負う父が軽くなったと妹の前で涙する」

●「両親を敬愛するにとどまらず、公けを敬い、人をあわれみ、世話をした。」

●「正徳元年に没すまで18年間父の介抱に努め、その後は耕作と諸役以外は母に孝養を尽くした」

●「母81歳、正助60歳の折、藩主は正助を城下に呼び、年貢免除、母の孝養手当などの沙汰があったが、正助は感謝しつつも辞退した」

●「年貢米を盗んだ貧しい人の様を見て庄屋から米一俵を借りて、盗人に年貢米と交換させ、輸してもらった」

●「荷物を運んだ帰りは『馬が大変だろう』と馬に乗らず、蓑笠などの軽いものも馬に付けず、更に鞍を自ら背負ったこともある。」

●「ある時、薪を背負い山より帰る途中乞食に突き当たり、謝罪し焚火をして労わった」

●「池田村というところに住む目の不自由な人のためもえる石(石炭)を持って行ってあげた」

●「疫病が流行した時、恐れて人が近づかない病人の家に正助は往来して助けた」

●「長雨や干ばつの折にも、愚痴をこぼさず自分の仕事を怠らなかった」

休憩後再スタート。

釣川に来ました。これから釣川沿いに歩きます。釣川には、カササギ(鵲)がいます。サギと名がついていますが、サギではなくカラスの仲間です。

佐賀県(佐賀県の県鳥)を筆頭に北部九州には、カササギが生育しています。別の名を「カチガラス」。

七夕伝説には、7日に雨が降って天の川が増水すると、対岸へ渡れない彦星と織姫が出会えるように、何羽ものカササギが連なり橋の代わりを努めるという話があります。(鵲の橋)

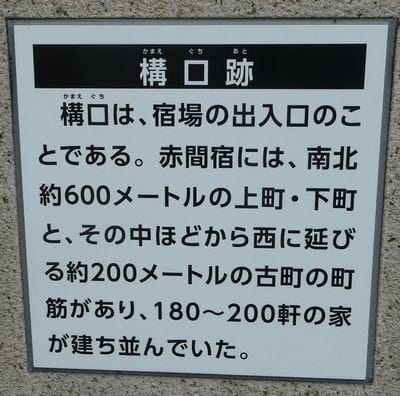

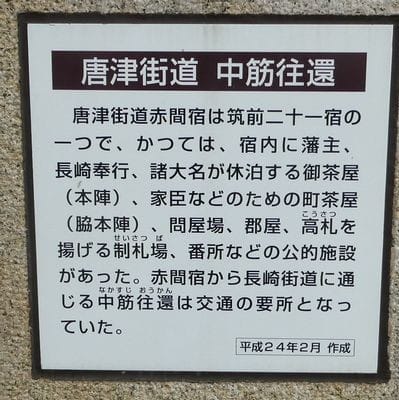

赤間宿構口に来ました。赤間宿は筑前二十一宿の一つで 参勤交代などのため、慶長8(1603)年頃に小倉-福岡-唐津を結ぶ唐津街道沿いに福岡藩主黒田長政が整備した宿場です。

宿場の長さは約500メートルで、南北に傾斜した街筋には町茶屋、問屋場、旅籠、商家が立ち並び、街道に面して往来する人々の喉を潤すため7つの辻井戸が掘られていました。

また、群内村役人の集会所である群屋や、宿場役人の下代屋敷、福岡藩御用米蔵などの公的施設も設けられ、現在の城山中学校グラウンドの場所には藩主の休憩、 宿泊のための御茶屋が

置かれました。当時の赤間宿は、間口が狭く奥行きが長い短冊形の町屋が軒を連ね、家具屋や呉服屋、造り酒屋、鍛治屋、旅館があり「赤間に行けばなんでも揃う」と言われ、

峠を越えて鞍手郡や岡垣からも買い物客が訪れ賑わっていました。この宿場の賑わいは、明治23(1890)年に九州鉄道(現在の鹿児島本線)が開通するまで続きました。(宗像遺跡マップより)

「出光興産」創業者の出光佐三さんは、ここ赤間の出身です。現在も生家があります。

勝屋酒造は、主屋、煙突が国有形文化財に指定されています。

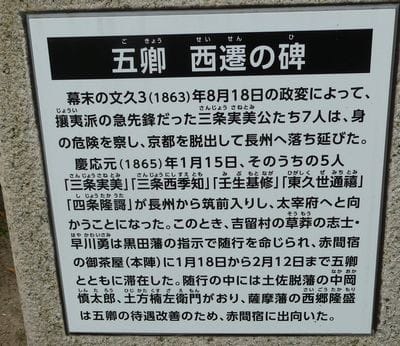

法然寺の所には、五卿西遷の碑があります。幕末の文久3年(1863)8月18日の変で攘夷派の急先鋒だった三条実美公たち7人は、身の危険を察し、京都を脱出して長州げ落ち延びた。

慶応元年(1965)1月15日、そのうちの5人「三条実美」「三条西季知」「壬生基修」「東久世通禧」「四条隆謌」が長州から筑前入りし、大宰府へ向かうことになった。(澤宣嘉は、生野の変で

平野國臣と共に身を投じた。錦小路頼徳は、1864年長州で病死)この時、吉留村の草葬の志士・早川勇は、黒田藩の指示で随行を命じられ、赤間宿の御茶屋(本陣)に1月18日から2月12日まで

五卿とともに滞在した。随行の中には土佐脱藩の中岡慎太郎、土方楠左衛門がおり、薩摩藩の西郷隆盛は、五卿の待遇改善のため、赤間宿に出向いた。

ゴールは、五卿西遷ノ碑がある法然寺です。11:35ゴールしました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます