昨年、「唐津街道」を踏破し、次は、「長崎街道」と思い、昨年6月にスタートした。

長崎~永昌宿(諫早)まで歩こうとしたのですが、途中大雨に会い、やむなく蛍茶屋で引き返しました。

その後、暑くなるのでしばらく休憩していましたが、今年から再スタートします。

1月9日、朝3時に福岡の自宅を車で出発。諫早に車を置き、電車で長崎へ、長崎駅から路面電車で蛍茶屋へ。

蛍茶屋に着いたのが8時5分前。

生憎、長崎は、霧雨が降っていました。(どうも私が長崎に行くと雨に会います。)

今日の行程は、蛍茶屋から諫早の永昌宿まで約35km。

国道の下のトンネルを通ると右側に「本河内宝篋(ほうきょう)印塔」が見えてきます。

これは、300年ほど前にこの地に病気が流行り沢山の方が亡くなられたのでそれを供養するために

建てられた塔です。

街道は、長崎の水瓶の「本河内貯水場」を通ります。

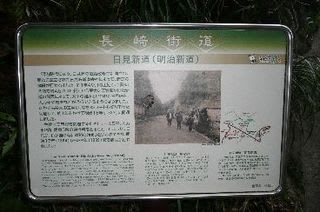

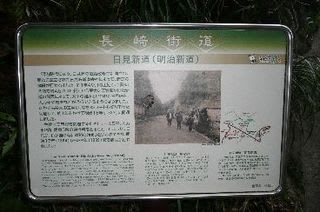

長崎街道は、主要なところに案内板を立ててあるので非常にわかりやすいです。

更に街道を進んでいくと「西の箱根」と言われた「日見峠」に差し掛かってきます。

このあたりは、長崎でも山間部に属するのでしょうか、今年のお正月に降った雪がまだ残っています。

幅員1mぐらいでしょうか、道が階段状しかも急勾配になっています。

長崎街道は、象も通ったと聞いていますが、このような細い道よく象のあの巨体が通ったなと感心します。

歩いているとお茶屋跡があります。

資料によれば日見峠は、西側中腹に2軒、東側中腹に1軒、頂上に1軒のお茶屋さんがあるそうです。

説明文では、「西の箱根といわれた日見峠は、旧長崎街道の中でも屈指の難所であり、旅人達は茶屋で休憩を

とりながら険しい山道を越えてきました。シーボルトは、「江戸参府紀行」の中で「モミの並木が麓まで続いて

それからシン(新)峠(日見峠)の山頂には1軒の茶屋があって我々はまもなくそこにたどり着いた。」と茶屋の

一つについて書いています。」

山道は、益々険しくなってきます。

あまりきついからか、もうゼイゼイ言ってます。

どうにかこうにか、山頂のお茶屋さんに到着しました。

私達もここで休憩することにしました。

今朝は朝早く出たため朝食はコンビニのおにぎり1個 そういえば小腹もすいてきました。

そういえば、昨日福岡の産直店でドーナツを買ったっけ?Dバックを探すと出てきました。

1個を半分にし、同行の家内と一緒に食べました。

どうやら呼吸も整ってきましたので再び歩き始めます。

街道を更に進むと「明治新道」という碑が見えてきました。

案内板によると

「明治時代になり、日見峠の道路改修が計画され、新たに設立された日見峠新道会社によって新道の建設が行われました。

約1年4ヶ月の工期を当時の金額で約4万7000円という莫大な工費をかけた。

新道の開設によって天下の難所といわれた日見峠を人力車や馬車などで通行できるようになりました。

中でも最大の工事が峠を33m切り下げた切通しで約1年掛けて明治15年(1882)開通した。会社は、工事費を

償還するため一人5厘、人力車2銭、馬車5銭の通行料をとることにしました。

これが我が国の有料道路の始まりといわれており、明治17年(1884)から明治22年(1889)まで徴収が行われました。」

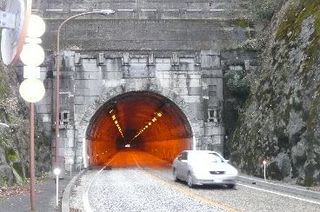

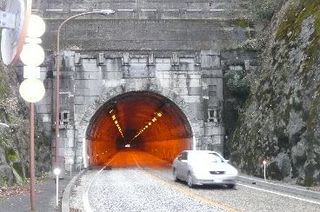

峠の下にはトンネルが通っています。

これも説明文によると

「その後、交通の自動車化などに伴い大正13年(1924)着工、大正15年(1926)に完成した「日見トンネル」は、

全長642m、幅員7,4mの当時としては日本最大規模のトンネルです。」

今でこそ、建設機械を使えば掘削など容易で工期も短縮されますが、当時は機械も無く掘削も手堀りで大変だったでしょう。

峠を降りていくと街道沿いに松の苗木が植えられています。よく見ると「長崎街道松並木保存実行委員会」と

書いてあります。この長崎街道に松を植えようという試みです。

この松並木が街道歩きの後半に役にたちました。

更に峠を降りていきます。

峠の見通のいいところで眼下を見下ろしますと長崎自動車道が見えてきます。その奥には天気がいい日には

島原方面が見えるそうですが、今日は生憎曇り空、残念ながら見ることは出来ませんでした。

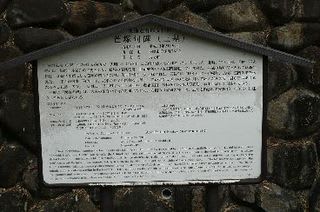

更に下ると「芒塚(すすきづか)句碑」があります。

これは、芭蕉の門下生だった向井去来の句が刻まれています。

説明文によると「向井去来は、儒医向井元升の二男として長崎・後興善町に1651年に生まれ、八歳の時に父と

ともに京都に移住。30歳半ばにして芭蕉の門人となり、蕉門十哲の一人と称されました。元禄2年に一時帰郷、

長崎に蕉門俳諧を伝えた。句碑は、去来が長崎を離れるに際し、この地で見送りの人たちに対して詠んだもので

「君が手もまじるなるべし花薄」と書かれています。

この句碑のすぐ近くにこの峠の最後のお茶屋「梨子お茶屋跡」があります。

峠を降りた所は、長崎道芒塚インターでした。 (続く)

長崎~永昌宿(諫早)まで歩こうとしたのですが、途中大雨に会い、やむなく蛍茶屋で引き返しました。

その後、暑くなるのでしばらく休憩していましたが、今年から再スタートします。

1月9日、朝3時に福岡の自宅を車で出発。諫早に車を置き、電車で長崎へ、長崎駅から路面電車で蛍茶屋へ。

蛍茶屋に着いたのが8時5分前。

生憎、長崎は、霧雨が降っていました。(どうも私が長崎に行くと雨に会います。)

今日の行程は、蛍茶屋から諫早の永昌宿まで約35km。

国道の下のトンネルを通ると右側に「本河内宝篋(ほうきょう)印塔」が見えてきます。

これは、300年ほど前にこの地に病気が流行り沢山の方が亡くなられたのでそれを供養するために

建てられた塔です。

街道は、長崎の水瓶の「本河内貯水場」を通ります。

長崎街道は、主要なところに案内板を立ててあるので非常にわかりやすいです。

更に街道を進んでいくと「西の箱根」と言われた「日見峠」に差し掛かってきます。

このあたりは、長崎でも山間部に属するのでしょうか、今年のお正月に降った雪がまだ残っています。

幅員1mぐらいでしょうか、道が階段状しかも急勾配になっています。

長崎街道は、象も通ったと聞いていますが、このような細い道よく象のあの巨体が通ったなと感心します。

歩いているとお茶屋跡があります。

資料によれば日見峠は、西側中腹に2軒、東側中腹に1軒、頂上に1軒のお茶屋さんがあるそうです。

説明文では、「西の箱根といわれた日見峠は、旧長崎街道の中でも屈指の難所であり、旅人達は茶屋で休憩を

とりながら険しい山道を越えてきました。シーボルトは、「江戸参府紀行」の中で「モミの並木が麓まで続いて

それからシン(新)峠(日見峠)の山頂には1軒の茶屋があって我々はまもなくそこにたどり着いた。」と茶屋の

一つについて書いています。」

山道は、益々険しくなってきます。

あまりきついからか、もうゼイゼイ言ってます。

どうにかこうにか、山頂のお茶屋さんに到着しました。

私達もここで休憩することにしました。

今朝は朝早く出たため朝食はコンビニのおにぎり1個 そういえば小腹もすいてきました。

そういえば、昨日福岡の産直店でドーナツを買ったっけ?Dバックを探すと出てきました。

1個を半分にし、同行の家内と一緒に食べました。

どうやら呼吸も整ってきましたので再び歩き始めます。

街道を更に進むと「明治新道」という碑が見えてきました。

案内板によると

「明治時代になり、日見峠の道路改修が計画され、新たに設立された日見峠新道会社によって新道の建設が行われました。

約1年4ヶ月の工期を当時の金額で約4万7000円という莫大な工費をかけた。

新道の開設によって天下の難所といわれた日見峠を人力車や馬車などで通行できるようになりました。

中でも最大の工事が峠を33m切り下げた切通しで約1年掛けて明治15年(1882)開通した。会社は、工事費を

償還するため一人5厘、人力車2銭、馬車5銭の通行料をとることにしました。

これが我が国の有料道路の始まりといわれており、明治17年(1884)から明治22年(1889)まで徴収が行われました。」

峠の下にはトンネルが通っています。

これも説明文によると

「その後、交通の自動車化などに伴い大正13年(1924)着工、大正15年(1926)に完成した「日見トンネル」は、

全長642m、幅員7,4mの当時としては日本最大規模のトンネルです。」

今でこそ、建設機械を使えば掘削など容易で工期も短縮されますが、当時は機械も無く掘削も手堀りで大変だったでしょう。

峠を降りていくと街道沿いに松の苗木が植えられています。よく見ると「長崎街道松並木保存実行委員会」と

書いてあります。この長崎街道に松を植えようという試みです。

この松並木が街道歩きの後半に役にたちました。

更に峠を降りていきます。

峠の見通のいいところで眼下を見下ろしますと長崎自動車道が見えてきます。その奥には天気がいい日には

島原方面が見えるそうですが、今日は生憎曇り空、残念ながら見ることは出来ませんでした。

更に下ると「芒塚(すすきづか)句碑」があります。

これは、芭蕉の門下生だった向井去来の句が刻まれています。

説明文によると「向井去来は、儒医向井元升の二男として長崎・後興善町に1651年に生まれ、八歳の時に父と

ともに京都に移住。30歳半ばにして芭蕉の門人となり、蕉門十哲の一人と称されました。元禄2年に一時帰郷、

長崎に蕉門俳諧を伝えた。句碑は、去来が長崎を離れるに際し、この地で見送りの人たちに対して詠んだもので

「君が手もまじるなるべし花薄」と書かれています。

この句碑のすぐ近くにこの峠の最後のお茶屋「梨子お茶屋跡」があります。

峠を降りた所は、長崎道芒塚インターでした。 (続く)

次回以降、ますます楽しみです。たまには珍道中も期待しています。私もいつもそれを求められて歩きましたが・・・。

コメント有難うございます。

街道歩きなかなか面白いです。

覚えている内にと思ってブログを書いているんですが、中々先へ進みません。