「 土岐高山城跡の入り口 」

県をまたいでの移動の自粛解除となった最初の日曜日、岐阜県の土岐市と可児市へ走りました。

まず、土岐市の土岐高山城址と宿場町を散策。

☆ 土岐高山城と高山宿の歴史

平安時代に源氏の流れを汲む武士集団が各地に散りました。

美濃地方に勢力を伸ばして来た一族を「美濃源氏(または土岐源氏)」と言います。

土岐高山城の初期は居城を守る為の砦、美濃源氏の一族である高山伊賀守秀頼が築城主。

ここの立地が、武田信玄・織田信長の勢力争いの境界線上にある事で、戦国時代には激しい戦が繰り広がりました。

江戸時代に入ると、徳川幕府直轄の天領となり、尾張名古屋と中山道を結ぶ「下街道・高山宿」が生まれ栄えました。

☆ 土岐高山城跡

高山城はサバ土と呼ばれる砂岩層の断崖に建てられました。

標高183m、麓から57m差の丘稜です。

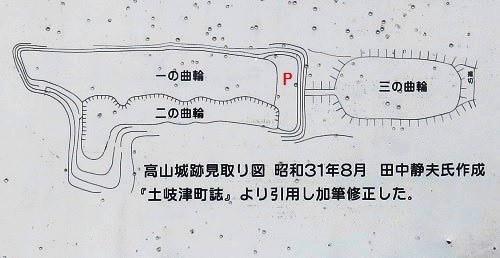

↑ 現地の看板の説明

↑ 物見櫓(ものみやぐら)

三の曲輪跡地に建ち、桔梗櫓という名前が付いています。

眼下には土岐川と土岐市・高山宿などを望めます。

↑ 土岐市街

手前の緑地帯は土岐川の河川敷、遠景の山腹(さんぷく)には足下駄で高くなった中央道が見えます。

土岐川と中央道の間に国道19号線がはしります。

↑ 高山宿と下街道

↑ 高山宿

↑ 下街道

この町には、美味しいレストランや可愛いお店が軒を並べています。

時々、お買い物や食事に来ていました。

↑大竹醤油醸造店

こちらのお店で御城印(@300円)をいただきます。

↑ 御城印

☆ 穴弘法

土岐高山城の真下に、サバ山の切り立つ崖の面を削ってつくられた穴が104つ。

その一つ一つに願掛けお地蔵様がいらっしゃいます。

そもそもは、武田信玄の4代目孫雲峰元沖の手により、戦で犠牲になった武士や農民を供養するために造られしもの。

↑ 登山道

三の曲輪から穴弘法まで、細い曲がりくねった坂道が続きます。

ぬかるんでいますから、足元には細心の注意を。

↑ 沢アジサイか? 山アジサイか? ノリウツギか?

環境を見ると、普通の紫陽花ではないような気がします。

が、、、調べど特定できませんでした。

次回の更新記事は可児市の城址と資料館巡りです。