さて、昨日ご登場いただいた、H地区のIさん、

この方が 棟札を見ていてが気付いて下さったのですが、

棟梁がわかりました。

観音寺は H地区の人たちの菩提寺だったそうで、

棟梁も 地元の方だったのです。

これです、この、河田弥傳次さん、

H地区の 河田H左衛門さん宅のご先祖だったのです。

「あすこんちの先祖に 大工がいたって話だ。」

過去帳で探してみると、確かにいらっしゃいます、弥傳次さん。

おお! Iさん、貴重なその記憶の数々、大事になさってくださいね!

大工の棟梁、河田弥傳次、弘化4年(1847)に亡くなってます。

弘化4年(1847)は 天保2年(1831)の16年後。

山門の仕事は 脂の乗った時期だったのかも?!

残念ながら 過去帳では

お生まれはいつか、何歳で亡くなったのか、まではわかりませんでした。

ということで、山門を造った棟梁が判明しました!

すごいなー。

Iさん関連の記事は もうひとつ続きます。

この方が 棟札を見ていてが気付いて下さったのですが、

棟梁がわかりました。

観音寺は H地区の人たちの菩提寺だったそうで、

棟梁も 地元の方だったのです。

これです、この、河田弥傳次さん、

H地区の 河田H左衛門さん宅のご先祖だったのです。

「あすこんちの先祖に 大工がいたって話だ。」

過去帳で探してみると、確かにいらっしゃいます、弥傳次さん。

おお! Iさん、貴重なその記憶の数々、大事になさってくださいね!

大工の棟梁、河田弥傳次、弘化4年(1847)に亡くなってます。

弘化4年(1847)は 天保2年(1831)の16年後。

山門の仕事は 脂の乗った時期だったのかも?!

残念ながら 過去帳では

お生まれはいつか、何歳で亡くなったのか、まではわかりませんでした。

ということで、山門を造った棟梁が判明しました!

すごいなー。

Iさん関連の記事は もうひとつ続きます。

お彼岸で いろいろなお客さまがいらっしゃいます。

H地区のIさんがいらっしゃいました。

郷土史がお好きで ずいぶん調べてらっしゃる方です。

川の河川改修が大正6年だった、と教えてくださったのもIさんです。

土地改良、用水路の整備に 市町村合併、これは昭和48年だったそうです。

私はまだ高校生ですね(笑)。

Iさんによると、観音寺の本堂は

先日の 菜園すの亭主さまのコメントにあったとおり、

K市K地区のR寺に移築され、その後 新築されたそうですが

その折に拝見した棟札には 大正年間の内容のみが記載されていたとのことです。

それ以前の、内容が知りたかったのにね。。

それから、今の観音堂ですが、

これは吉祥寺の薬師堂だったそうです。

そこに 観音寺のご本尊さまを安置したそうですので、

以前に私が書いた内容は間違っています。

ですから、こっそり、書き直しておきます(恥)。

Iさんから仕入れた情報は 次に続きます!

H地区のIさんがいらっしゃいました。

郷土史がお好きで ずいぶん調べてらっしゃる方です。

川の河川改修が大正6年だった、と教えてくださったのもIさんです。

土地改良、用水路の整備に 市町村合併、これは昭和48年だったそうです。

私はまだ高校生ですね(笑)。

Iさんによると、観音寺の本堂は

先日の 菜園すの亭主さまのコメントにあったとおり、

K市K地区のR寺に移築され、その後 新築されたそうですが

その折に拝見した棟札には 大正年間の内容のみが記載されていたとのことです。

それ以前の、内容が知りたかったのにね。。

それから、今の観音堂ですが、

これは吉祥寺の薬師堂だったそうです。

そこに 観音寺のご本尊さまを安置したそうですので、

以前に私が書いた内容は間違っています。

ですから、こっそり、書き直しておきます(恥)。

Iさんから仕入れた情報は 次に続きます!

一昨日には 予定通り 仏遊会がありました。

テキストの素読、なかなか興味深い文章が多く、ベンキョウになりました。

いろいろと考えるのですが 考えがまとまって 文章になって出てくるまでには

まだまだ修行が足りないらしく、

「ううむ・・・。」

と唸って それっきり、です(汗)。

上の写真は 今月の掛け軸ですが、上の文字が読めません。。(涙)。

さて、今月は もう一度 仏遊会があります。

7、8月に 通常の仏遊会がなかったためでもあります。

テーマは「善貴加行遂行報告会」とさせていただきました。

来週の土曜日、20日の 午後7時半からです。

↓ 善貴が 加行中に履いた下駄です。

割れずに勤めを果たしてくれました。

どんな話が聞けるのか、楽しみ(不安)です。。

面白くなかったら、野次を飛ばしてしまいましょうか(笑)。

面白くなかったら、野次を飛ばしてしまいましょうか(笑)。

テキストの素読、なかなか興味深い文章が多く、ベンキョウになりました。

いろいろと考えるのですが 考えがまとまって 文章になって出てくるまでには

まだまだ修行が足りないらしく、

「ううむ・・・。」

と唸って それっきり、です(汗)。

上の写真は 今月の掛け軸ですが、上の文字が読めません。。(涙)。

さて、今月は もう一度 仏遊会があります。

7、8月に 通常の仏遊会がなかったためでもあります。

テーマは「善貴加行遂行報告会」とさせていただきました。

来週の土曜日、20日の 午後7時半からです。

↓ 善貴が 加行中に履いた下駄です。

割れずに勤めを果たしてくれました。

どんな話が聞けるのか、楽しみ(不安)です。。

面白くなかったら、野次を飛ばしてしまいましょうか(笑)。

面白くなかったら、野次を飛ばしてしまいましょうか(笑)。

今回整備する鐘楼と山門は

元は 観音寺というお寺のものだったのだそうです。

その観音寺が 後に吉祥寺に合併されてましたので

建物も吉祥寺に引越しをしてきた、というわけです。

ただし 観音寺の本堂は K市K地区のR寺さまに移築され、

本尊の観音像は 吉祥寺の薬師堂におまつりされました。

そして 南門の棟札の裏には 山門を移築した時の事が書かれていました。

観音寺 正門ヲ 合寺ニ付 吉祥寺正門 移ス

棟札 大工 石原市太郎

同 兵三郎

同 信太郎

合寺世話人

衆議員 齋藤 安雄

村 長 河田 文衛

建築委員

石川 暢次郎

川田 高三郎

石川 政四郎

大正二年

四月廿七日

住職

権大僧都 能円(?) 覚宥

大正2年は1913年、今から95年前ですね。

第一次世界大戦中です。

前年には夏目漱石の『こころ』、阿部次郎の『三太郎の日記』が、

この年には森鴎外の『山椒大夫』、芥川龍之介の『羅生門』が出版されています。

この頃になってくると 知った名前が出てきて、ぐっと身近になりますね。

ご先祖さまに、感謝申し上げます!

元は 観音寺というお寺のものだったのだそうです。

その観音寺が 後に吉祥寺に合併されてましたので

建物も吉祥寺に引越しをしてきた、というわけです。

ただし 観音寺の本堂は K市K地区のR寺さまに移築され、

本尊の観音像は 吉祥寺の薬師堂におまつりされました。

そして 南門の棟札の裏には 山門を移築した時の事が書かれていました。

観音寺 正門ヲ 合寺ニ付 吉祥寺正門 移ス

棟札 大工 石原市太郎

同 兵三郎

同 信太郎

合寺世話人

衆議員 齋藤 安雄

村 長 河田 文衛

建築委員

石川 暢次郎

川田 高三郎

石川 政四郎

大正二年

四月廿七日

住職

権大僧都 能円(?) 覚宥

大正2年は1913年、今から95年前ですね。

第一次世界大戦中です。

前年には夏目漱石の『こころ』、阿部次郎の『三太郎の日記』が、

この年には森鴎外の『山椒大夫』、芥川龍之介の『羅生門』が出版されています。

この頃になってくると 知った名前が出てきて、ぐっと身近になりますね。

ご先祖さまに、感謝申し上げます!

写真はあまり得意じゃありません。。

頑張って 撮影してみます。

って、これはこの前の写真ですが(苦笑)。

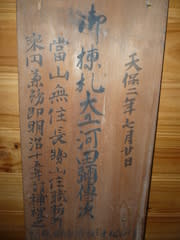

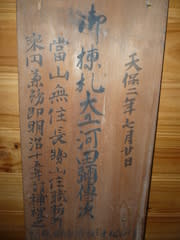

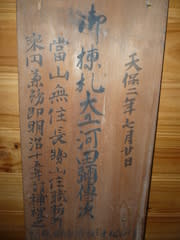

天保二年 七月廿日

御棟札 大工 河田弥傳次

これは、読めますね。 嬉しいですね!(笑)

当山 無住 長勢山 住職 新井

乗円 兼務 即 明治十五年 十月五日 補裡之

これも、読めました。 やるじゃん!(笑)

これは 明治に修理した時(1882年)に書き加えたものですね。

(この年のこの月、早稲田大学が創立されています。

伊藤博文や板垣退助が 渡欧したりしている年です。

時の総理大臣、いや、太政大臣は、三条実美!)

この頃には 観音寺は住職が住んでいないお寺、「無住」になっていて

吉祥寺の住職が兼務して管理していたようです。

新井乗円というのは 大活躍した吉祥寺の住職ですね。

この名前、郷土史に興味がある方は 覚えておいて損はありません!

下の方には 細かい文字がいっぱい書いてあります。

多分 天保二年当時のものではないかと想像していますが・・・?

右から読んでいいのでしょうか?(汗)

読んでみます!(大汗)

下道寺

多嘉谷 ○弥(?)

当所

河田 宇八

平塚

松本 兵八

○子 由次郎(?)

下手計

根○ 佐重

水戸

柴田 源吉

大戸・・・(栃木県の地名だとのI氏のお話です。)

湯(?)本 松(?)次良

矢島

福島 龍蔵

越後国 三人

下手計

彫物師 政五(?)良

中の段に行って

当所

河田惣吉

小我○

石塚丹次良

山川村

高橋 浅五良

がんばって、一番下の段に行きます。

世話人 中澤 茂重良

石川 長次郎

石橋 孫八 充○←これは読めないのではなく、書けない。

あ、結局、読めないのか。。。 矢偏に巨。

令子 粂八

石川 房○○ 孝播

河田 仙次郎 重尚

石川 令七

河田 茂右衛門 重延(?)

川田 広(?)右衛門

石川 吉左衛門 ○展(?)

そして 最後に 左下、

大阿闇梨 竪(?)者 法印 覚順代【花押】

・・・・・・・・・ふう(汗、タメイキ)。

ご先祖様はいらっしゃいましたか?(笑)

次回は 裏に挑戦してみたいと思います。

南門を解体する過程で 棟札が出てきました。

火事になったら灰になって 跡形もなくなってしまう運命の木材。

こうして残っていてくれて嬉しく思います。

そればかりか、文字もくっきりと読み取れて、感激です!

天保2年 7月20日の建築だった南門。

天保2年は 西暦1831年です。 (えーと。177年前?!)

時の将軍は徳川家斉、

水戸藩では 徳川斉昭が 藩政改革をしている頃です。

大工の棟梁の名前は 河田弥傳次! いよッ、色男!? 大棟梁!!

火事になったら灰になって 跡形もなくなってしまう運命の木材。

こうして残っていてくれて嬉しく思います。

そればかりか、文字もくっきりと読み取れて、感激です!

天保2年 7月20日の建築だった南門。

天保2年は 西暦1831年です。 (えーと。177年前?!)

時の将軍は徳川家斉、

水戸藩では 徳川斉昭が 藩政改革をしている頃です。

大工の棟梁の名前は 河田弥傳次! いよッ、色男!? 大棟梁!!