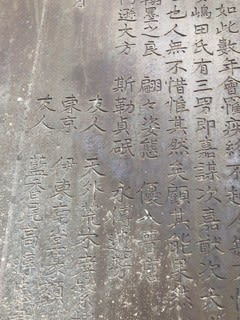

このような日が数年、

病気になり とうとう亡くなってしまった。

悲しみ惜しまない人はいない。

明治十三年一月三日 享年六十才。

島田氏より妻を迎える。

子どもは男三人、

長男 嘉謀 次男 嘉猷 三男は若くして亡くなった。

女子一人 すでに嫁いでいる。

君の生前を知らない人はいない。

逝去して惜しまない人はいない。

思うに その通りである。

回想してみると このような才能のある人が 他に誰がいるだろうか。

業(学問)に優れているなあ、

書道(詩文)も良し

才知に優れ 粋な姿、

上品で美しい晋唐代の書に没入し、

田舎に隠れていると言えども

世間一般の人であると遜る(へりくだる)ことがあろうか。

ここに日石を刻んで 後世に残る誉を伝える。

明治二十三年六月

友人 天外 荒木 孝繁 撰

東京 伊東南堂 篆額

友人 藍香 尾高 惇忠 書

田野祐修 鐫

(裏)

明治二十二年 八月 門弟等建

* 嘉猷 : 河田幸作

菜風の弟子 田野家が絶家となり 明治九年一月 相続再興する。

* 田舎に隠れている: 学問良識が高いのに 官職につかずに民間に居る

* 撰 : 著作、文章をつくり述べる

* 篆額 : 石碑上部の題字(篆書)

* 書 : 碑文の書

* 鐫 : 石に刻む

「鐫」の字は 覚えられそうにありません。

「セン」「のみ」「ほる」「える」と読んで、

意味は「のみ、金属・石材・木材などをうがつ道具。

ほる、ほりつける。 うがつ。 しりぞける など。

大工さんが使う、アレは、「鑿」と書くようですが。

もう、手書きでは書けません! 28画あります!

「鐫」した人、

吉祥寺の墓地に眠っている、

戒名に「祐修」という字がある方は

明治33年に亡くなっています。

職業はわからないのですが、

ツジツマは合ってますか?(笑)

弟子の嘉猷:幸作さんは 大正11年に亡くなったようですが、

その辺の事は 私は詳しくありません。

「そう聞いています」というような事を、

後々の人が 正しく覚えていてくれる事は嬉しく思います。

河田菜風さんは 吉祥寺から遠くない、

一風変わった故人墓地に眠っていらっしゃいます。

たとえ 字や諱がなくても、

学に精しくなくても、

書を善くしなくても、

どの家の どの人にも

それなりにドラマチックな来し方があるはずです。

間違えて伝えられるのは困りますが、

忘れられてしまうのは寂しい。

中央で活躍した人でもそうですが、

地方の一文士なども 研究してみると面白いのではないでしょうか。

中瀬の吉祥寺に建つ石碑の文字を読み、書き下し、

現代語にして下さった方

(*印の注意書きも その先生によるものです)、

そしてそれを この拙いブログに載せる事を快諾して下さった方に

感謝申し上げます。

記録がなければ 忘れられてしまう人々。

どんなに苦労しようと、

どんなに尊敬されようと、

忘れられる定めなのが市井の人々です。

後世の人が 特定の人物が人々に忘れられない努力をするのも

悪くないと思いますす。

忘れられそうな、

あるいは 忘れられてしまった過去にスポットを当てて

クッキリ見えるようにするのも

歴史を学ぶ面白味でしょう。

たくさんの人々のお蔭をもちまして

河田菜風翁碑について

記事を書かせていただいて

楽しい時間を過ごしました。

ありがとうございました。

病気になり とうとう亡くなってしまった。

悲しみ惜しまない人はいない。

明治十三年一月三日 享年六十才。

島田氏より妻を迎える。

子どもは男三人、

長男 嘉謀 次男 嘉猷 三男は若くして亡くなった。

女子一人 すでに嫁いでいる。

君の生前を知らない人はいない。

逝去して惜しまない人はいない。

思うに その通りである。

回想してみると このような才能のある人が 他に誰がいるだろうか。

業(学問)に優れているなあ、

書道(詩文)も良し

才知に優れ 粋な姿、

上品で美しい晋唐代の書に没入し、

田舎に隠れていると言えども

世間一般の人であると遜る(へりくだる)ことがあろうか。

ここに日石を刻んで 後世に残る誉を伝える。

明治二十三年六月

友人 天外 荒木 孝繁 撰

東京 伊東南堂 篆額

友人 藍香 尾高 惇忠 書

田野祐修 鐫

(裏)

明治二十二年 八月 門弟等建

* 嘉猷 : 河田幸作

菜風の弟子 田野家が絶家となり 明治九年一月 相続再興する。

* 田舎に隠れている: 学問良識が高いのに 官職につかずに民間に居る

* 撰 : 著作、文章をつくり述べる

* 篆額 : 石碑上部の題字(篆書)

* 書 : 碑文の書

* 鐫 : 石に刻む

「鐫」の字は 覚えられそうにありません。

「セン」「のみ」「ほる」「える」と読んで、

意味は「のみ、金属・石材・木材などをうがつ道具。

ほる、ほりつける。 うがつ。 しりぞける など。

大工さんが使う、アレは、「鑿」と書くようですが。

もう、手書きでは書けません! 28画あります!

「鐫」した人、

吉祥寺の墓地に眠っている、

戒名に「祐修」という字がある方は

明治33年に亡くなっています。

職業はわからないのですが、

ツジツマは合ってますか?(笑)

弟子の嘉猷:幸作さんは 大正11年に亡くなったようですが、

その辺の事は 私は詳しくありません。

「そう聞いています」というような事を、

後々の人が 正しく覚えていてくれる事は嬉しく思います。

河田菜風さんは 吉祥寺から遠くない、

一風変わった故人墓地に眠っていらっしゃいます。

たとえ 字や諱がなくても、

学に精しくなくても、

書を善くしなくても、

どの家の どの人にも

それなりにドラマチックな来し方があるはずです。

間違えて伝えられるのは困りますが、

忘れられてしまうのは寂しい。

中央で活躍した人でもそうですが、

地方の一文士なども 研究してみると面白いのではないでしょうか。

中瀬の吉祥寺に建つ石碑の文字を読み、書き下し、

現代語にして下さった方

(*印の注意書きも その先生によるものです)、

そしてそれを この拙いブログに載せる事を快諾して下さった方に

感謝申し上げます。

記録がなければ 忘れられてしまう人々。

どんなに苦労しようと、

どんなに尊敬されようと、

忘れられる定めなのが市井の人々です。

後世の人が 特定の人物が人々に忘れられない努力をするのも

悪くないと思いますす。

忘れられそうな、

あるいは 忘れられてしまった過去にスポットを当てて

クッキリ見えるようにするのも

歴史を学ぶ面白味でしょう。

たくさんの人々のお蔭をもちまして

河田菜風翁碑について

記事を書かせていただいて

楽しい時間を過ごしました。

ありがとうございました。