第437回 ほくでんファミリーコンサート

2008.2.5(火)18:30開演, 奈井江町公民館, 入場無料(整理券)

管弦楽 札幌交響楽団, 指揮 吉田行地, 独奏 石川祐支(チェロ)

W.A.モーツァルト ディベルティメント ニ長調Kv.136

F.ハイドン チェロ協奏曲第2番ニ長調 Hob.VIIb-2

ベートーヴェン 交響曲第4番 変ロ長調op.60

アンコール エルガー 愛の挨拶

・自宅にて、ビール片手に「ほくでんファミリーコンサート」のお知らせを見つつ、「

札幌(キタラ)のを聴きに行きたいけど、抽選にはさっぱり当たらないし……」などと、ぼんやりと考えているとふと閃いた! すぐ上に書いてある、奈井江の演奏会に行けばいいじゃん!! 「

……ところで奈井江ってどこ??」 調べてみるとよく行く美唄の北隣。これなら行ける。という訳で行ってきました。

・この日は一日休暇をとって、すべてを投げ出して現実逃避。この演奏会のほか、食べ歩き(パスタ、ソバ、ラーメンの麺尽くし)、温泉(ユンニの湯)、ブックオフ(岩見沢)などなど。

・町自体、これまで通過しかしたことがなかったので、全く未知の会場でしたが、わりとすんなりと着けました。予想よりも大きくて立派な建物です。奈井江にはこの会場のほかに『

コンチェルトホール』という良さげなホールもあるようです。オケには手狭ですが。

・ロビーに入ると、なぜか一般のお客さんに混じって札響の団員さんがあちこちウロウロしていました。控え室が狭かったのでしょうか。

・演奏会場は音楽用ホールではなく、平間の講堂にパイプ椅子を置く形でした。オケが乗るにはステージが狭すぎたようで、奥行き5メートルぶんほど仮設のステージを組んでいました。写真の奥は、チェロソリスト用の椅子とチェロ専用台。おそらくオケの備品と思われます。弦編成は最大:Vn1-10,Vn2-8,Va-6,Vc-4.CB-3[人]。

・同行した方々の趣味(?)で、座席は最前列のド真ん中で聴きました。開演し、団員がゾロゾロ出てくると、やっぱり近い! ステージ上から見下ろされ、威圧される感じです。

・コンマスは初めてお目にかかる若い方でした。去年入った三上亮さんという方のようです。まだ大学出たてくらいの20代に見えたのですが、プロフィールを見るとそこまで若くなかったのですね。さてチューニング、というときに、

あ、そういえばオーボエがいない(一曲目は弦のみ)。あれ? 音はどこから取ったら? 自分の楽器から直接渡しちゃっていいの?? それとも他の人からもらう? あらら? (以上は想像)というような、ヘンな間がありました。まだコンマス業には慣れていない様子。

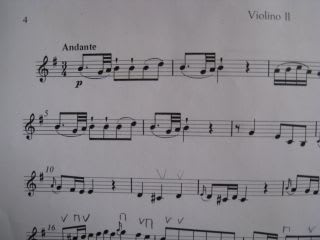

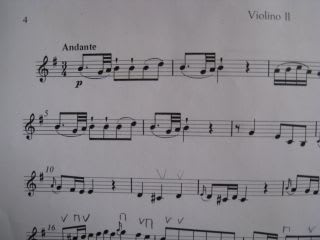

●K136:今週土曜(2/9)にVn2を弾く曲なので、興味津々。

1楽章 Vn2の忙しいフレーズがあるのですが、やはりなんなく弾いてました。全体的にVn2が引っ込み気味の控え目仕様。音量がVn1が10とするとVn2が7~8という印象です。Vn1の方が多いという編成そのままの音造りなのか、座席位置の聴こえ方の問題なのか。

2楽章 二回目からは問題無いのですが、ド頭のVnの第二音への滑り込みに微妙な乱れが[写真]。プロでも合わないんだ……と、変に感心。一人でも息が合わないとモロにばれる難所です。

3楽章 あとはもうイケイケで。最終音の残響がフワッとふくらみ、きれいでした。意外と響く会場です。

全体的な印象としては、自分達が弾く場合と音量が全然違います(札響の方が小さい)。音量というよりは弓の弦への当て方と言ったらいいのか、繊細さが全く別次元です。また、今回はいつになく弦トップ間のアイコンタクトがさかんだった気がします。間近で見ていたせいでしょうか。 楽譜について、Vn2が1楽章の途中でめくりがあったり、2楽章で音形が違う場所があったりで、ベーレンライタ版とは違うようです。いったいどこのだろう??

●ハイドン:最近札響の主席として入り、その名をよく見聞きしていましたが、今回初めてその演奏を聴くソリストでした。私達のそばに座ったお客さんは、開演前に「

どの角度から見たらカッコイイかしら~」とかなんとか、キャーキャー言いながら席取りをしてました。人気のある方のようです。一年ちょっと前に室蘭で弾いた曲ですが、どんな伴奏だったかすっかり忘れていました。1楽章途中で、『

カチャカチャッ』というような金属製の物体が落ちる音がソリストのあたりから聞こえてきて、「

なんだ??」と思ったら、ソリストも休符の間に「

なんだ??」という表情で足許をキョロキョロ見ていました。あとから推測した所では、どうも身に付けていた耳飾り(イヤリング?)が演奏中に落ちて、しかもf字孔から楽器内に入ってしまったようです。なんというハプニング。。。こんなことってありえるのですね。びっくりです。演奏の方は至ってマジメな内容でした。もっと何かやってくれるのでは、という期待があったのですが。音を鑑賞する意味では最前列よりも、もうちょっと後ろでも聴いてみたかったです。改めて聴いてみて、演奏よりもむしろ曲そのものの方に惹きつけられました。ハイドンはずいぶんとんでもない曲を書いたものだなぁ、と。バイオリン協奏曲とは桁違いの難易度だと思うのですが、一体どうしちゃったのでしょうか。これを弾きこなすチェロ弾きが200年以上前に存在したという事実がどうにも信じられません。演奏後、ソロのアンコールを期待したのですが、会場の拍手は意外にあっさりと途切れてしまいました。

●ベト4:これまで演奏の機会が無く、是非とも弾いてみたい憧れの曲。今回遠路はるばる聴きに来たのは、この曲によるところが大きいです。おそらく生で聞くのは初めて。

1楽章 緊張の出だしの和音。Fl一本の音で短調と長調の間を行ったり来たり。ボーっとCDの音を耳に入れるのとはやはり違って、生で見聞きするといろいろと発見があります。てっきりVnが1パートで弾いていると思っていたフレーズが、Vn1と2のかけあいだったり。

2楽章 Clがキレイでした。

3楽章 出だし、一瞬ベト7かと思った。

4楽章 メロディーの受け渡しが目まぐるしい。弓の毛を切る奏者続出の熱演。しかし、途中、客席の集中力が切れかかる。「

まだ終わらないのかなぁ~」というような。マイナー曲なので仕方が無いでしょうか。それにしても、ほんの一瞬出てくるあの鬼のFgソロはなんなのか。ベートーベンの気まぐれ? Fgに恨みでも??

聴き終わって、やはりいい曲だと思いました。弾きたい思いがさらに強まる。

●愛の挨拶:管入り版。終わりのHrnソロのワンフレーズ、ブラボー。木管のような柔らかい音。

・指揮についてはあまり印象に残りませんでした(強いて言えば体型が…(失礼))。

・会場については全然期待していなかったのですが、マイク通してエコーでもかけているのかと思えるような、意外と残響がきれいに残る音場でした。最前列でも違和感なく聴けました。

・帰りには北電から入浴剤のおみやげが[写真]。おみやげなんて初めてです。

・客数約500名[目測]:ほぼ満席。

《参考リンク》

・フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

三上亮 (ヴァイオリニスト)

・チェリスト石川祐支オフィシャルサイト

http://homepage3.nifty.com/cellist-yujiishikawa/