オーケストラの職人たち, 岩城宏之, 文春文庫 い-7-5, 2005年

・指揮者のエッセイ。クラシック業界の裏方さんについて。登場するのは楽器運搬業者、ステージマネージャ、演奏旅行に同行する医師、写譜屋、ピアノ調律師、演奏会チラシ配布業者などなど。

・これまで同著者の著作は数冊読みましたが、その中では一番おもしろかった。内容は密度が濃く、よくまとまっていると思います。過去の、指揮業にまつわる単なる受動的経験を語るだけではなく、ハープを運搬するトラックに同乗したり、写譜屋やチラシ配布業者を自ら訪ねたり、日本各地のオケに電話をかけまくったりと、本に書くことを意識して能動的に取材している点が、内容の充実に繋がっています。

・「聴衆は、膨大な数の裏方の仕事のおかげで、はじめて存在することができるのである。」p.8

・「どうも人類には、裏人間と表人間という二つの人種が、はっきりとあるようだ。」p.9

・「東京の紀尾井ホール専属ステージマネージャーの宮崎隆男さんは、日本の超々ナンバーワンの最高のベテランである。」p.16

・「世界一のオーケストラには、必ず世界一の裏方がいるものだ。逆もまた真である。」p.20

・「上着が、汗をたっぷり含んで、腕が思うように動かなくなってしまうのだ。搾ると、ジャーッと汗が床に流れた。バケツに雑巾を搾るのと同じだった。」p.26

・「レストランでは、ボーイさんがどんなに勧めても、楽器を預けるのを断り、楽器を膝ではさんだりしながら、不自由な格好で食事をしている。 とにかくバイオリニストには、お持ちしましょう、などという親切を言ってはいけない」p.30

・「実はハープの演奏には、指や腕に、とっても大きな力が要る。だからハーピストは、みんな、すごい力持ちである。」p.42

・「ネタ本は、1990年に出した、岩波新書の『フィルハーモニーの風景』なのである。著者は岩城宏之。」p.47

・「だが、舞台全面を同じ明るさにするのも、別の意味で、非常に難しい仕事である。たくさんのライトに、強さや角度のムラがあると、薄い影ができてしまう。 楽譜に、かすかにでも影がうつることは、許されない。演奏者の手の動きなどが楽譜の上でチラチラして、集中心が損なわれ、演奏が困難になる。 しかも、遠くからのシーリングやスポットが、楽員の視野のなかにちょっとでも入ると、目がくらんで、指揮者の細かい動きや表情の変化を、把握できなくなる。」p.64

・「通常のオーケストラの、海外演奏旅行のための航空貨物は、メンバーたちのスーツケースを別にすると、平均五トンと聞いている。」p.67

・「当時、わが国では、オーケストラの組合運動が始まったばかりだった。71年の暮れに、日本フィルのユニオンは、スポンサーに対し、強硬な待遇改善闘争を展開した。(中略)結局年末のベートーヴェンの「第九」公演で、ストライキを打ったのだった。(中略)東京厚生年金会館を埋めつくした聴衆は、音楽を聴けずに、引き揚げたのだった。日本の文化史上初めてで、しかも唯一のストライキである。 これがスポンサーを刺激したというか、都合のよいきっかけを与えてしまったのか、年が明けると、フジテレビと文化放送は、日本フィルの解散を決定した。」p.69

・「欧米ではあたりまえのことだが、日本で今、日常的に練習できる専用のホールを持っているのは、新日フィルと仙台フィルハーモニー管弦楽団と札幌交響楽団だけである。」p.71 Kitaraのことを言っているのか……? "日常的に練習"?? そんなホールあるのか、謎。

・「オーケストラというものは、世の中の好況、不況に関係なく、よい仕事をすればするほど、大きな赤字を出してしまう、困った存在なのだ。」p.71

・「僕は札幌交響楽団の音楽監督になって何年目かに、いつも演奏旅行のとき、裏方さんたちの中でひときわ陽気にステージ作りをしているオジサンが、事務局のメンバーでないことを初めて知った。札幌通運の田村英記さんだった。」p.76

・「日本には現在、プロのオーケストラが23ある。」p.80

・「オーケストラにとって、フィランチャイズのホールは、楽器なのである。本番だけ、他人の楽器を借りるバイオリニストはいない。 演奏旅行にはホールを持って行けないが、フランチャイズで練り上げた音を、持って行くのである。世界の一級のオーケストラは、こうやって音を作ってきたのだ。」p.86

・「運送会社がトラックにオーケストラの名前を大書して、横に自社の名前を書くのは、文化的イメージを売るために、大きなPRになるのである。」p.91

・「だがとても悲しいのは、クラシック音楽に対する僕の身体の反応が、昔とまったく変わってしまったことだ。正直いうと、クラシック音楽を楽しめなくなったのだ。」p.97

・「これは日本のオーケストラだけではない。世界中のオーケストラが言葉の違う国に演奏旅行する時、ほとんどの場合、お医者さんに同行してもらっている。」p.99

・「以前、自分の十八番を質屋に入れた噺家のことをきいたことがある。金を返すまでその噺をしなかったそうだし、貸す質屋もスゴイ。日本は文化国だったと、感動してしまう。」p.119

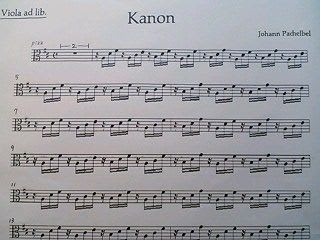

・「写譜がきれいで正確だと、非常に読みやすい。オーケストラのメンバーが、余計な事ことに神経を使う必要がなく、音を出すことに専念できるので、賀川(純基)さんの写譜だと、彼の美しい音がした。」p.129 写真参照。

・「数年前に、あるオーケストラが『ウエスト・サイド・ストーリー』の抜粋を演奏会形式でやるために、こっそり写譜して演奏したのがバレて、アメリカの出版社に約三億円の罰金を請求され、拝み倒して何千万円かで勘弁してもらった、という話を聞いている。」p.136

・「作曲者やその家族のために、著作権法は非常に大切なものであるけれど、その高額のレンタル料の何十分の一程度しか、その作曲者や、あるいは作曲者死後の家族に支払われないのだと思うと、ある意味では、この著作権制度は、世界の楽譜出版社の "マフィア王国" を守るためのような気もするのである。」p.136

・「オーケストラのリハーサルは、世界中だいたい同じようなものだが、午前中二時間半、ランチタイムのあと再び二時間半というのが、もっとも多い。そしてそれぞれの二時間半の中間に15分から20分の休憩がある。つまり大勢での緊張の連続は、一時間ちょっとぐらい、というわけだ。」p.143

・「デザインとして写譜に取り組むプロ集団のハッスルコピーと、歌いながら写譜をした賀川さんという、二つのタイプがあるわけである。」p.145

・「ぼくは自分の耳に、まったく自信がなかった。今だってないが、タイコ叩きから転向したばかりだったので、赤ん坊のころから音感教育を受けてきている、多くの指揮者たちに、すごく劣等感を持っていた。」p.148

・「「指揮者ってすごいんですねえ。オーケストラの音が全部わかる耳をしているんですねえ」 と感心されることがある。 「全部の音が聞こえると言ったら、ウソになります。でも聞こえないと言うのも、ウソです。聞いています。聞こえない音は、存在していないと思っているしかありません」 などと言ってケムにまく。」」p.148

・「<モーツァルトとかベートーヴェンのような、二百年昔の西洋のオジサンの音楽ばかりやらないで、世界で一番多く『現代音楽』を指揮する人間になろう>」p.157

・「世界中のあらゆる楽器のオリジナルは、インド産である。糸をこすって音を出す楽器は、ヨーロッパに行ってバイオリン系の弦楽器になったし、中国大陸へ流れて胡弓になった。 はじいて音を出すシタールはヨーロッパのギターやハープになったし、日本の琴や三味線も中国大陸を経て来たものである。」p.159

・「とにかくこの地球という星の人類がやっている音楽は、すべて親類同士なのである。クラシック音楽や、ロック、浪花節、教会のミサ……等は、みんな同根なのだ。」p.161

・「――ラテン語のclassicusはもと〔納税者階級に属するもの〕という意味から〔模範的〕という意味をもつに至った。」p.163

・「ところでぼくは、音が二つ以上つながって聞こえるものを、みんな音楽だと思っている。」p.164

・「わが国のクラシック音楽主催業者――マネージャー、つまり音楽事務所とか、呼び屋たちが仕事をする上での常識的計算がある。 彼らは当然、仕事の安全な利益を考える。ひと月に一度は音楽会に足を運ぶと予測するクラシック愛好者を、人口の二パーセントと計算しているそうである。」p.165

・「とんでもないことを書くが、ほかの日本人の音楽家の演奏を観るのは、どうも好きじゃない。 楽しそうに見えない。外国人どもも、楽しそうにニコニコ弾いているのではない。真剣である。概して、我が国の音楽家が真剣になると、クソマジメな、つまらない顔になる。西洋音楽に合わないみたいだ。(中略)だから自分のビデオは、必死になって見ないようにしている。音楽が嫌いになるから。自分さえ見なければ、クラシックは大好きだ。矛盾も極まれりである。」p.171

・「音楽や絵画に「わかる」「わからない」という言葉を使う人種は、世界で日本人だけである。」p.171

・「日本第二のピアノメーカー、カワイピアノ(河合楽器製作所)は、ヤマハから独立した人が作ったのだということを、ぼくは初めて知った。現在、世界ナンバーワンの電子楽器のローランドの創始者・梯郁太郎社長も、ヤマハ出身である。」p.184

・「最近の地ビールブームで、全国いたるところに、モクモクといろいろな味のビールが湧きだしてきた。 近い将来、ピアノでも同じように「地ピアノ」が生れ出すようになると面白いと思う。」p.186

・「ピアノは機械ではなくて、厳然とした楽器なのだから、音楽的な能力と個性を持つ人間が、耳でやらなければだめだと思います。」p.187

・「その瀬川(宏)さんが、どうやって調律を学んだのか話してくれた。 「たまたまアルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリという天才ピアニストの調律をするチャンスがありました。この人はピアノのありとあらゆることを熟知していました。その上で調律に要求する。彼が『何かおかしい』と言えば、おかしいに違いないと思うほかありません。 演奏会の終わったあと、先生はぼくをピアノの前に連れていって、ひとつの音をポンとたたき、怒った顔をして帰ってしまう。何も言ってくれないのです。翌日の演奏会に備えて、ぼくは徹夜してその鍵盤の何が先生を怒らせたのかを調べる。何日目かに、はじめて先生はうなずいてくれる。こうやってぼくは学んだのでした」」p.198

・「瀬川 ミケランジェリ先生のような、それこそ世界ナンバーワンの、F1レーサーのようなピアニストの調律で一番神経を使うことは、鍵盤のタッチの感じです。もちろんピッチを完全に整えるのは当然ですが、一般の方々は「調律」というと、ピアノの弦の音程を整えることだと思っていらっしゃるでしょうが、もちろんそれが第一条件です。本物のピアニストの場合は、このことから始まって、鍵盤のタッチや、弦をたたくハンマーを、その先生の音色感をつかんだうえで、ほぐしたり、固めたりとか、いろいろ大変な仕事があるのです。」p.198

・「その先生の指の癖によって、八八鍵のへこみかたは、さまざまな違いがあるわけです。」p.200

・「調律は、一オクターブを一二の音で等分に分けて、そこに半音の間隔で、少しずつズレを作るということなんです。調律に大切なことは、①耳、②手先の器用さ、③根気が続くための体力です。」p.204

・「ぼくは「音楽」を聞いていたのだった。耳がよいとか悪いとかではない。耳の使い方なのである。 瀬川さんが最初のうちは、ピアノを「調律する物体」として聞けなくて、「ピアノ音楽」を聞いてしまったという悩みが、ぼくにはよくわかる。」p.209

・「耳には直接聞こえないけれど、どんな音をならしても、その倍音が同時になり、それが人間の耳に快感を与えるわけです。」p.211

・「岩城 機械的に計測はできないんですか?

瀬川 できます。でも、できないんです。そこを言葉で言うのは不可能です。」p.212

・「ルビンステインぐらいの大物になると、音楽会の前に、今晩の協奏曲の後に、アンコールに何を弾こうかなどと、考えていない。普通のピアニストは、あらかじめ曲を用意して、さらっているものである。」p.217

・「本来オーケストラというガクタイ集団は、演奏が終わるやいなや、一刻も早くステージから出ていきたい本能の持ち主なのだ。」p.218

・「演奏会は原則として、二時間内で終わらないと労使協定違反になる。規定時間を過ぎると、経営者側は、オーバータイム手当を払わなければならない。」p.220

・「オーケストラの演奏会のアンコールは、いつごろから始まったのだろうか。 いろいろな説があるが、偉大な指揮者ヴィルヘルム・フルトヴェングラーが、戦前、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の常任指揮者になってからだという説を、ぼくは信用している。 ベルリン・フィルの定期演奏会の会員たちに、最後の曲のあと、うんと拍手をするという習慣をつけさせるためだった、というのだ。」p.228

・「演奏に、マジメ、フマジメはないのはもちろんだが、必死になってやったその楽章を、アンコールとして演奏するときは、まったく違う気持ちになってしまうから不思議だ。つまり、オーケストラと一緒に、すごくリラックスして、楽しく演奏できるのだ。 そして不思議なことに、たいていの場合、さっき真剣にやったときより、うまくいってしまうことが多い。プレッシャーから解放されて、音楽の本質に素直に触れることができるからだろうか。」p.229

・「ひとつだけ企業秘密を明かすと、放送のための公開録音のときは、オーケストラの誰かがミスをして、うまくいかなかった楽章を、嬉しそうな顔で、アンコールとして演奏することもある。」p.230

・「つまり、平均すると練習に二日間、本番に一日というわけで、三日に一度、音楽会という計算になる。これ以上のペースは無理である。(中略)もう20年以上も前に、バイオリンの巨匠、アイザック・スターンと共演したことがあった。 「このところ、ちょっと音楽会をやりすぎているので、少し反省しているんだ」 「……?」 「この一年間に、リサイタルや協奏曲をあわせて、290回もやってしまった。身体はともかく、さすがに心が疲れてしまった。よくないことだ」」p.236

・「なんといっても、音楽専用のサントリーホールが、東京の音楽界を変えてしまいました。それまでのホールは、すべて多目的ホールでしたから、音楽専用ホールの美しい音を聴いたお客さんは、音楽を聴く本当の喜びを覚えてしまったのではないでしょうか。」p.244

・「東京は、世界最大の音楽市場なのだ。年間に3000種類以上のチラシの束が、東京中のコンサートホールで、毎晩、何千何万と配られているのである。」p.245 数年前、初めて東京(NHKホール)での演奏会を聴きに行ったときに、会場前でビニール袋に入った分厚いチラシの束を配っているのを見たときは衝撃を受けました。量が多すぎて、一々プログラムに挟むなんてやってられないのですね。

・「先の音楽会の宣伝も今日の音楽会が終わってからでなく、開始の前に配るのが重要だと思います。 つまり、食べ物のことは、これから食べる食事とは関係なく、食事前に考えたほうがいいと思うんです。終わったばかりでは、次の食事のことは考えませんからね。」p.253

・「それぞれのコンサートの内容によってチラシの順番を変える。チラシの一番上に何を置くかで、受け取り率が大きく変わる。 たとえばバレエの公演会場で配るチラシの一番上に、バレエダンサーの熊川哲也さんの公演チラシを置くと、客のすべてが受け取るそうである。」p.257

・「普通は、自分の音楽会のときに、他人の演奏会の宣伝をされるのはイヤと思うものです。しかし前にも言ったように、東京ではお互いさまだという感じがあるのです。大阪や名古屋では配れないということは、それだけお互いに嫌い合っているわけですね。」p.258

・「昔は来るのがマニアばかりで、素朴な情報があればよかったんですけど、今はポップスも聴くけど、クラシックも聴こうか、という膨大な層になっています。(中略)現在のクラシック界は、クラシック・ファンだけでは成り立たなくなっているのです。」p.258

・「二年ほど前、サントリーホールでベルリン・フィルハーモニーが演奏中に、お客さんが持っていた携帯電話が鳴って大問題になり、サントリーホールは、次の日からお客さん全員に、携帯電話を厳重に注意するようにパンフレットを配るなど、大変に敏感で強力な反応をしました。 そうして、超スピードでサントリーホールは、携帯電話の電波を防ぐウエーブ・ウォールにしてしまったので、現在は、携帯電話が演奏中に鳴ることは、なくなりました。」p.263

・「そして、ぼくと同世代の多くの音楽家――黛敏郎さんや武満徹さんたちが、まだ音楽家のタマゴの頃、何度も石井のおばさんに感謝したことを知った。 「この子はモノになる。勉強させてやろう」 おばさんの直観である。(中略)主催者の目をごまかして若者を会場に入れてやる石井さんを、ノンキそうな大村さんは、いつもハラハラ見ていたという。」p.267

・「政治、ビジネス等の人間社会のすべての活動が、裏方によって動いているのだということを、「裏方のおけいこ」の連載の三年間で、実感したのだった。」p.270

・以下、解説(江川紹子)より「感動的だったのが、滋賀県にある「びわ湖ホール」。どの席から、舞台がどのように見えるのか、電話に出たチケット担当者が熟知していて、いま残っている中でよさそうな席を丁寧にアドバイスしてくれた。」p.273

・「それにしても、岩城さんが書かれる文章は、しばしば本題から離れて脱線する。実はそういう部分こそ、岩城さんの人柄がにじみ出たエピソードが多く、読んでいて楽しい。」p.274

・「そう、岩城さんは「本音の人」なのだ。 それに、「行動の人」でもある。本の中でもこう書いている。 <準備万端整うのを待っていたら何事もできないから、まず先行するのが、ぼくの主義である>」p.275

・指揮者のエッセイ。クラシック業界の裏方さんについて。登場するのは楽器運搬業者、ステージマネージャ、演奏旅行に同行する医師、写譜屋、ピアノ調律師、演奏会チラシ配布業者などなど。

・これまで同著者の著作は数冊読みましたが、その中では一番おもしろかった。内容は密度が濃く、よくまとまっていると思います。過去の、指揮業にまつわる単なる受動的経験を語るだけではなく、ハープを運搬するトラックに同乗したり、写譜屋やチラシ配布業者を自ら訪ねたり、日本各地のオケに電話をかけまくったりと、本に書くことを意識して能動的に取材している点が、内容の充実に繋がっています。

・「聴衆は、膨大な数の裏方の仕事のおかげで、はじめて存在することができるのである。」p.8

・「どうも人類には、裏人間と表人間という二つの人種が、はっきりとあるようだ。」p.9

・「東京の紀尾井ホール専属ステージマネージャーの宮崎隆男さんは、日本の超々ナンバーワンの最高のベテランである。」p.16

・「世界一のオーケストラには、必ず世界一の裏方がいるものだ。逆もまた真である。」p.20

・「上着が、汗をたっぷり含んで、腕が思うように動かなくなってしまうのだ。搾ると、ジャーッと汗が床に流れた。バケツに雑巾を搾るのと同じだった。」p.26

・「レストランでは、ボーイさんがどんなに勧めても、楽器を預けるのを断り、楽器を膝ではさんだりしながら、不自由な格好で食事をしている。 とにかくバイオリニストには、お持ちしましょう、などという親切を言ってはいけない」p.30

・「実はハープの演奏には、指や腕に、とっても大きな力が要る。だからハーピストは、みんな、すごい力持ちである。」p.42

・「ネタ本は、1990年に出した、岩波新書の『フィルハーモニーの風景』なのである。著者は岩城宏之。」p.47

・「だが、舞台全面を同じ明るさにするのも、別の意味で、非常に難しい仕事である。たくさんのライトに、強さや角度のムラがあると、薄い影ができてしまう。 楽譜に、かすかにでも影がうつることは、許されない。演奏者の手の動きなどが楽譜の上でチラチラして、集中心が損なわれ、演奏が困難になる。 しかも、遠くからのシーリングやスポットが、楽員の視野のなかにちょっとでも入ると、目がくらんで、指揮者の細かい動きや表情の変化を、把握できなくなる。」p.64

・「通常のオーケストラの、海外演奏旅行のための航空貨物は、メンバーたちのスーツケースを別にすると、平均五トンと聞いている。」p.67

・「当時、わが国では、オーケストラの組合運動が始まったばかりだった。71年の暮れに、日本フィルのユニオンは、スポンサーに対し、強硬な待遇改善闘争を展開した。(中略)結局年末のベートーヴェンの「第九」公演で、ストライキを打ったのだった。(中略)東京厚生年金会館を埋めつくした聴衆は、音楽を聴けずに、引き揚げたのだった。日本の文化史上初めてで、しかも唯一のストライキである。 これがスポンサーを刺激したというか、都合のよいきっかけを与えてしまったのか、年が明けると、フジテレビと文化放送は、日本フィルの解散を決定した。」p.69

・「欧米ではあたりまえのことだが、日本で今、日常的に練習できる専用のホールを持っているのは、新日フィルと仙台フィルハーモニー管弦楽団と札幌交響楽団だけである。」p.71 Kitaraのことを言っているのか……? "日常的に練習"?? そんなホールあるのか、謎。

・「オーケストラというものは、世の中の好況、不況に関係なく、よい仕事をすればするほど、大きな赤字を出してしまう、困った存在なのだ。」p.71

・「僕は札幌交響楽団の音楽監督になって何年目かに、いつも演奏旅行のとき、裏方さんたちの中でひときわ陽気にステージ作りをしているオジサンが、事務局のメンバーでないことを初めて知った。札幌通運の田村英記さんだった。」p.76

・「日本には現在、プロのオーケストラが23ある。」p.80

・「オーケストラにとって、フィランチャイズのホールは、楽器なのである。本番だけ、他人の楽器を借りるバイオリニストはいない。 演奏旅行にはホールを持って行けないが、フランチャイズで練り上げた音を、持って行くのである。世界の一級のオーケストラは、こうやって音を作ってきたのだ。」p.86

・「運送会社がトラックにオーケストラの名前を大書して、横に自社の名前を書くのは、文化的イメージを売るために、大きなPRになるのである。」p.91

・「だがとても悲しいのは、クラシック音楽に対する僕の身体の反応が、昔とまったく変わってしまったことだ。正直いうと、クラシック音楽を楽しめなくなったのだ。」p.97

・「これは日本のオーケストラだけではない。世界中のオーケストラが言葉の違う国に演奏旅行する時、ほとんどの場合、お医者さんに同行してもらっている。」p.99

・「以前、自分の十八番を質屋に入れた噺家のことをきいたことがある。金を返すまでその噺をしなかったそうだし、貸す質屋もスゴイ。日本は文化国だったと、感動してしまう。」p.119

・「写譜がきれいで正確だと、非常に読みやすい。オーケストラのメンバーが、余計な事ことに神経を使う必要がなく、音を出すことに専念できるので、賀川(純基)さんの写譜だと、彼の美しい音がした。」p.129 写真参照。

・「数年前に、あるオーケストラが『ウエスト・サイド・ストーリー』の抜粋を演奏会形式でやるために、こっそり写譜して演奏したのがバレて、アメリカの出版社に約三億円の罰金を請求され、拝み倒して何千万円かで勘弁してもらった、という話を聞いている。」p.136

・「作曲者やその家族のために、著作権法は非常に大切なものであるけれど、その高額のレンタル料の何十分の一程度しか、その作曲者や、あるいは作曲者死後の家族に支払われないのだと思うと、ある意味では、この著作権制度は、世界の楽譜出版社の "マフィア王国" を守るためのような気もするのである。」p.136

・「オーケストラのリハーサルは、世界中だいたい同じようなものだが、午前中二時間半、ランチタイムのあと再び二時間半というのが、もっとも多い。そしてそれぞれの二時間半の中間に15分から20分の休憩がある。つまり大勢での緊張の連続は、一時間ちょっとぐらい、というわけだ。」p.143

・「デザインとして写譜に取り組むプロ集団のハッスルコピーと、歌いながら写譜をした賀川さんという、二つのタイプがあるわけである。」p.145

・「ぼくは自分の耳に、まったく自信がなかった。今だってないが、タイコ叩きから転向したばかりだったので、赤ん坊のころから音感教育を受けてきている、多くの指揮者たちに、すごく劣等感を持っていた。」p.148

・「「指揮者ってすごいんですねえ。オーケストラの音が全部わかる耳をしているんですねえ」 と感心されることがある。 「全部の音が聞こえると言ったら、ウソになります。でも聞こえないと言うのも、ウソです。聞いています。聞こえない音は、存在していないと思っているしかありません」 などと言ってケムにまく。」」p.148

・「<モーツァルトとかベートーヴェンのような、二百年昔の西洋のオジサンの音楽ばかりやらないで、世界で一番多く『現代音楽』を指揮する人間になろう>」p.157

・「世界中のあらゆる楽器のオリジナルは、インド産である。糸をこすって音を出す楽器は、ヨーロッパに行ってバイオリン系の弦楽器になったし、中国大陸へ流れて胡弓になった。 はじいて音を出すシタールはヨーロッパのギターやハープになったし、日本の琴や三味線も中国大陸を経て来たものである。」p.159

・「とにかくこの地球という星の人類がやっている音楽は、すべて親類同士なのである。クラシック音楽や、ロック、浪花節、教会のミサ……等は、みんな同根なのだ。」p.161

・「――ラテン語のclassicusはもと〔納税者階級に属するもの〕という意味から〔模範的〕という意味をもつに至った。」p.163

・「ところでぼくは、音が二つ以上つながって聞こえるものを、みんな音楽だと思っている。」p.164

・「わが国のクラシック音楽主催業者――マネージャー、つまり音楽事務所とか、呼び屋たちが仕事をする上での常識的計算がある。 彼らは当然、仕事の安全な利益を考える。ひと月に一度は音楽会に足を運ぶと予測するクラシック愛好者を、人口の二パーセントと計算しているそうである。」p.165

・「とんでもないことを書くが、ほかの日本人の音楽家の演奏を観るのは、どうも好きじゃない。 楽しそうに見えない。外国人どもも、楽しそうにニコニコ弾いているのではない。真剣である。概して、我が国の音楽家が真剣になると、クソマジメな、つまらない顔になる。西洋音楽に合わないみたいだ。(中略)だから自分のビデオは、必死になって見ないようにしている。音楽が嫌いになるから。自分さえ見なければ、クラシックは大好きだ。矛盾も極まれりである。」p.171

・「音楽や絵画に「わかる」「わからない」という言葉を使う人種は、世界で日本人だけである。」p.171

・「日本第二のピアノメーカー、カワイピアノ(河合楽器製作所)は、ヤマハから独立した人が作ったのだということを、ぼくは初めて知った。現在、世界ナンバーワンの電子楽器のローランドの創始者・梯郁太郎社長も、ヤマハ出身である。」p.184

・「最近の地ビールブームで、全国いたるところに、モクモクといろいろな味のビールが湧きだしてきた。 近い将来、ピアノでも同じように「地ピアノ」が生れ出すようになると面白いと思う。」p.186

・「ピアノは機械ではなくて、厳然とした楽器なのだから、音楽的な能力と個性を持つ人間が、耳でやらなければだめだと思います。」p.187

・「その瀬川(宏)さんが、どうやって調律を学んだのか話してくれた。 「たまたまアルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリという天才ピアニストの調律をするチャンスがありました。この人はピアノのありとあらゆることを熟知していました。その上で調律に要求する。彼が『何かおかしい』と言えば、おかしいに違いないと思うほかありません。 演奏会の終わったあと、先生はぼくをピアノの前に連れていって、ひとつの音をポンとたたき、怒った顔をして帰ってしまう。何も言ってくれないのです。翌日の演奏会に備えて、ぼくは徹夜してその鍵盤の何が先生を怒らせたのかを調べる。何日目かに、はじめて先生はうなずいてくれる。こうやってぼくは学んだのでした」」p.198

・「瀬川 ミケランジェリ先生のような、それこそ世界ナンバーワンの、F1レーサーのようなピアニストの調律で一番神経を使うことは、鍵盤のタッチの感じです。もちろんピッチを完全に整えるのは当然ですが、一般の方々は「調律」というと、ピアノの弦の音程を整えることだと思っていらっしゃるでしょうが、もちろんそれが第一条件です。本物のピアニストの場合は、このことから始まって、鍵盤のタッチや、弦をたたくハンマーを、その先生の音色感をつかんだうえで、ほぐしたり、固めたりとか、いろいろ大変な仕事があるのです。」p.198

・「その先生の指の癖によって、八八鍵のへこみかたは、さまざまな違いがあるわけです。」p.200

・「調律は、一オクターブを一二の音で等分に分けて、そこに半音の間隔で、少しずつズレを作るということなんです。調律に大切なことは、①耳、②手先の器用さ、③根気が続くための体力です。」p.204

・「ぼくは「音楽」を聞いていたのだった。耳がよいとか悪いとかではない。耳の使い方なのである。 瀬川さんが最初のうちは、ピアノを「調律する物体」として聞けなくて、「ピアノ音楽」を聞いてしまったという悩みが、ぼくにはよくわかる。」p.209

・「耳には直接聞こえないけれど、どんな音をならしても、その倍音が同時になり、それが人間の耳に快感を与えるわけです。」p.211

・「岩城 機械的に計測はできないんですか?

瀬川 できます。でも、できないんです。そこを言葉で言うのは不可能です。」p.212

・「ルビンステインぐらいの大物になると、音楽会の前に、今晩の協奏曲の後に、アンコールに何を弾こうかなどと、考えていない。普通のピアニストは、あらかじめ曲を用意して、さらっているものである。」p.217

・「本来オーケストラというガクタイ集団は、演奏が終わるやいなや、一刻も早くステージから出ていきたい本能の持ち主なのだ。」p.218

・「演奏会は原則として、二時間内で終わらないと労使協定違反になる。規定時間を過ぎると、経営者側は、オーバータイム手当を払わなければならない。」p.220

・「オーケストラの演奏会のアンコールは、いつごろから始まったのだろうか。 いろいろな説があるが、偉大な指揮者ヴィルヘルム・フルトヴェングラーが、戦前、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の常任指揮者になってからだという説を、ぼくは信用している。 ベルリン・フィルの定期演奏会の会員たちに、最後の曲のあと、うんと拍手をするという習慣をつけさせるためだった、というのだ。」p.228

・「演奏に、マジメ、フマジメはないのはもちろんだが、必死になってやったその楽章を、アンコールとして演奏するときは、まったく違う気持ちになってしまうから不思議だ。つまり、オーケストラと一緒に、すごくリラックスして、楽しく演奏できるのだ。 そして不思議なことに、たいていの場合、さっき真剣にやったときより、うまくいってしまうことが多い。プレッシャーから解放されて、音楽の本質に素直に触れることができるからだろうか。」p.229

・「ひとつだけ企業秘密を明かすと、放送のための公開録音のときは、オーケストラの誰かがミスをして、うまくいかなかった楽章を、嬉しそうな顔で、アンコールとして演奏することもある。」p.230

・「つまり、平均すると練習に二日間、本番に一日というわけで、三日に一度、音楽会という計算になる。これ以上のペースは無理である。(中略)もう20年以上も前に、バイオリンの巨匠、アイザック・スターンと共演したことがあった。 「このところ、ちょっと音楽会をやりすぎているので、少し反省しているんだ」 「……?」 「この一年間に、リサイタルや協奏曲をあわせて、290回もやってしまった。身体はともかく、さすがに心が疲れてしまった。よくないことだ」」p.236

・「なんといっても、音楽専用のサントリーホールが、東京の音楽界を変えてしまいました。それまでのホールは、すべて多目的ホールでしたから、音楽専用ホールの美しい音を聴いたお客さんは、音楽を聴く本当の喜びを覚えてしまったのではないでしょうか。」p.244

・「東京は、世界最大の音楽市場なのだ。年間に3000種類以上のチラシの束が、東京中のコンサートホールで、毎晩、何千何万と配られているのである。」p.245 数年前、初めて東京(NHKホール)での演奏会を聴きに行ったときに、会場前でビニール袋に入った分厚いチラシの束を配っているのを見たときは衝撃を受けました。量が多すぎて、一々プログラムに挟むなんてやってられないのですね。

・「先の音楽会の宣伝も今日の音楽会が終わってからでなく、開始の前に配るのが重要だと思います。 つまり、食べ物のことは、これから食べる食事とは関係なく、食事前に考えたほうがいいと思うんです。終わったばかりでは、次の食事のことは考えませんからね。」p.253

・「それぞれのコンサートの内容によってチラシの順番を変える。チラシの一番上に何を置くかで、受け取り率が大きく変わる。 たとえばバレエの公演会場で配るチラシの一番上に、バレエダンサーの熊川哲也さんの公演チラシを置くと、客のすべてが受け取るそうである。」p.257

・「普通は、自分の音楽会のときに、他人の演奏会の宣伝をされるのはイヤと思うものです。しかし前にも言ったように、東京ではお互いさまだという感じがあるのです。大阪や名古屋では配れないということは、それだけお互いに嫌い合っているわけですね。」p.258

・「昔は来るのがマニアばかりで、素朴な情報があればよかったんですけど、今はポップスも聴くけど、クラシックも聴こうか、という膨大な層になっています。(中略)現在のクラシック界は、クラシック・ファンだけでは成り立たなくなっているのです。」p.258

・「二年ほど前、サントリーホールでベルリン・フィルハーモニーが演奏中に、お客さんが持っていた携帯電話が鳴って大問題になり、サントリーホールは、次の日からお客さん全員に、携帯電話を厳重に注意するようにパンフレットを配るなど、大変に敏感で強力な反応をしました。 そうして、超スピードでサントリーホールは、携帯電話の電波を防ぐウエーブ・ウォールにしてしまったので、現在は、携帯電話が演奏中に鳴ることは、なくなりました。」p.263

・「そして、ぼくと同世代の多くの音楽家――黛敏郎さんや武満徹さんたちが、まだ音楽家のタマゴの頃、何度も石井のおばさんに感謝したことを知った。 「この子はモノになる。勉強させてやろう」 おばさんの直観である。(中略)主催者の目をごまかして若者を会場に入れてやる石井さんを、ノンキそうな大村さんは、いつもハラハラ見ていたという。」p.267

・「政治、ビジネス等の人間社会のすべての活動が、裏方によって動いているのだということを、「裏方のおけいこ」の連載の三年間で、実感したのだった。」p.270

・以下、解説(江川紹子)より「感動的だったのが、滋賀県にある「びわ湖ホール」。どの席から、舞台がどのように見えるのか、電話に出たチケット担当者が熟知していて、いま残っている中でよさそうな席を丁寧にアドバイスしてくれた。」p.273

・「それにしても、岩城さんが書かれる文章は、しばしば本題から離れて脱線する。実はそういう部分こそ、岩城さんの人柄がにじみ出たエピソードが多く、読んでいて楽しい。」p.274

・「そう、岩城さんは「本音の人」なのだ。 それに、「行動の人」でもある。本の中でもこう書いている。 <準備万端整うのを待っていたら何事もできないから、まず先行するのが、ぼくの主義である>」p.275