練習二日目終了。

誰よりも早く宿泊施設に戻り、

誰よりも早くビールを開ける。

ビオラ参加者は受講者4名と日フィル講師1名の計5名。

参加の2名はあちこちでよく顔を合わせる旧知の仲。

初対面の1名は、ビオラ歴3年ちょっとで私を既に追い越しているという、

驚愕の大学一年生(男)。

しかし、話の成り行き上、自分がビオラトップをはる羽目に(また!?)。

※当初一人で飲んでいたところ、四名に増加。

風呂上がりに、再度飲み会に合流。

誰よりも早く宿泊施設に戻り、

誰よりも早くビールを開ける。

ビオラ参加者は受講者4名と日フィル講師1名の計5名。

参加の2名はあちこちでよく顔を合わせる旧知の仲。

初対面の1名は、ビオラ歴3年ちょっとで私を既に追い越しているという、

驚愕の大学一年生(男)。

しかし、話の成り行き上、自分がビオラトップをはる羽目に(また!?)。

※当初一人で飲んでいたところ、四名に増加。

風呂上がりに、再度飲み会に合流。

♪西端ゆりあヴァイオリン教室合宿 2008.7.19(土)・20(日)・21(月)@産業技術教育訓練センター(札幌)

ここ数年毎年参加(強制連行?)している、Y師匠のヴァイオリン教室の合宿の記録。もうかなり日が経ってしまったので忘れてしまった部分も多いのですが、覚えている分だけでも記録に残しておこうと思います。

<1日目 2008.7.19(土)>

●13:00 開会式

・開始ギリギリに会場に到着。特に "式" というほどの何事も無く、早速合奏開始。

・参加者数は30名強。

●14:00 全体合奏

●14:00 全体合奏

・全体合奏課題曲:キラキラ星、タイプライター、ハンガリー舞曲第5番、モーツァルト交響曲第25番第1楽章。

・前半Y師匠、後半ゆりあパパの指揮で合奏。

●16:00 分奏

・子供たちは個人練習。大人は子供の練習の面倒を見るか、または課題の各アンサンブル曲の合わせ練習。

●18:00 夕食

●19:00 分奏

・子供たちは練習から解放。大人は分奏。

●22:00 消灯

●22:00 消灯

・子供たちは就寝。大人は "オトナの時間" へ。

・風呂に入った後に順次宴会開始。

・宴会テーブルの脇で余興のカルテット演奏。Vn1 まこちゃん、Vn2 Y師匠、Va ぴかりん、Vc 室っち という目も眩むような豪華メンバーによる共演。その後、メンバーを代えつつジブリ系の曲ほか、いろいろ演奏。

●2:00 就寝

・ようやく就寝。お疲れ様でした。

<2日目 2008.7.20(日)>

・同室の某氏の大音量の目覚ましで目が覚める。曲はチャイコの『悲愴』より第1楽章。どこのオケかは知りませんが、鬼気迫る素晴らしい演奏でした。これは起きざるを得ない。

●8:00 朝食

・眠い。

●9:00 全体合奏

・朝っぱらから演奏開始。

●12:00 昼食

●12:00 昼食

・冷やし中華、かに玉丼、シューマイ、プリン。

●13:00 分奏

・発表会時にいつも伴奏をお願いしているピアノの先生を招いて、シューマンだったかシューベルトだったかのピアノ五重奏を合わせる。ピアノの先生が道に迷って会場にたどり着けず、車で迎えに行くハプニングあり。

・ブラームスのクラ5の合わせ。

・途中の休憩でスイカをいただく。

●17:00 全体合奏

●18:00 夕食

●18:00 夕食

●19:00 分奏

・子供たちは花火。

・遊びに来たクラ奏者を交えて、ブラームスのクラ5ほか。

●22:00 消灯

・入浴時、弦を押さえる左指先がヒリヒリ痛む。ここまで弾くのはこれまでほとんど無い事です。

・オトナの時間開始

・オトナの時間開始

・某氏が何故かO師匠に電話をかけだし、そしてまた何故か電話を渡される。いったい何をしゃべれと。

・酔っ払ったオジサン二人(うしさんと私)でメタボ対決。どっちのお腹が細いでしょうか。また、「どっちが若く見える?」アンケートでは大差で敗北を喫し、ショックを受ける。

・会が引けた後、居残りメンバーで関係するオケの運営に関するディープな議論が勃発。巻き込まれては眠れなくなってしまうので、お先に失礼。

●3:00 就寝

・しっかり寝ないと。。。

<3日目 2008.7.21(祝月)>

●8:00 朝食

●8:00 朝食

・眠い。二日酔いで食欲無し。

●9:00 分奏

・最後の力を振り絞って楽器を持つ。

●10:00 全体合奏

●12:00 昼食

●12:00 昼食

●13:00 おひろめ会

・合宿の成果を皆の前で発表。詳細後日。

・終了後、皆でアイスクリームを食べる。

●15:00 解散

・美唄弦楽合奏団関係者は居残り。アルビノーニのオーボエ協奏曲他。

●6:30 ホントの解散

●6:30 ホントの解散

・ほとんど弾きっぱなしの三日間、お疲れ様でした。

ここ数年毎年参加(強制連行?)している、Y師匠のヴァイオリン教室の合宿の記録。もうかなり日が経ってしまったので忘れてしまった部分も多いのですが、覚えている分だけでも記録に残しておこうと思います。

<1日目 2008.7.19(土)>

●13:00 開会式

・開始ギリギリに会場に到着。特に "式" というほどの何事も無く、早速合奏開始。

・参加者数は30名強。

●14:00 全体合奏

●14:00 全体合奏・全体合奏課題曲:キラキラ星、タイプライター、ハンガリー舞曲第5番、モーツァルト交響曲第25番第1楽章。

・前半Y師匠、後半ゆりあパパの指揮で合奏。

●16:00 分奏

・子供たちは個人練習。大人は子供の練習の面倒を見るか、または課題の各アンサンブル曲の合わせ練習。

●18:00 夕食

●19:00 分奏

・子供たちは練習から解放。大人は分奏。

●22:00 消灯

●22:00 消灯・子供たちは就寝。大人は "オトナの時間" へ。

・風呂に入った後に順次宴会開始。

・宴会テーブルの脇で余興のカルテット演奏。Vn1 まこちゃん、Vn2 Y師匠、Va ぴかりん、Vc 室っち という目も眩むような豪華メンバーによる共演。その後、メンバーを代えつつジブリ系の曲ほか、いろいろ演奏。

●2:00 就寝

・ようやく就寝。お疲れ様でした。

<2日目 2008.7.20(日)>

・同室の某氏の大音量の目覚ましで目が覚める。曲はチャイコの『悲愴』より第1楽章。どこのオケかは知りませんが、鬼気迫る素晴らしい演奏でした。これは起きざるを得ない。

●8:00 朝食

・眠い。

●9:00 全体合奏

・朝っぱらから演奏開始。

●12:00 昼食

●12:00 昼食・冷やし中華、かに玉丼、シューマイ、プリン。

●13:00 分奏

・発表会時にいつも伴奏をお願いしているピアノの先生を招いて、シューマンだったかシューベルトだったかのピアノ五重奏を合わせる。ピアノの先生が道に迷って会場にたどり着けず、車で迎えに行くハプニングあり。

・ブラームスのクラ5の合わせ。

・途中の休憩でスイカをいただく。

●17:00 全体合奏

●18:00 夕食

●18:00 夕食●19:00 分奏

・子供たちは花火。

・遊びに来たクラ奏者を交えて、ブラームスのクラ5ほか。

●22:00 消灯

・入浴時、弦を押さえる左指先がヒリヒリ痛む。ここまで弾くのはこれまでほとんど無い事です。

・オトナの時間開始

・オトナの時間開始・某氏が何故かO師匠に電話をかけだし、そしてまた何故か電話を渡される。いったい何をしゃべれと。

・酔っ払ったオジサン二人(うしさんと私)でメタボ対決。どっちのお腹が細いでしょうか。また、「どっちが若く見える?」アンケートでは大差で敗北を喫し、ショックを受ける。

・会が引けた後、居残りメンバーで関係するオケの運営に関するディープな議論が勃発。巻き込まれては眠れなくなってしまうので、お先に失礼。

●3:00 就寝

・しっかり寝ないと。。。

<3日目 2008.7.21(祝月)>

●8:00 朝食

●8:00 朝食・眠い。二日酔いで食欲無し。

●9:00 分奏

・最後の力を振り絞って楽器を持つ。

●10:00 全体合奏

●12:00 昼食

●12:00 昼食●13:00 おひろめ会

・合宿の成果を皆の前で発表。詳細後日。

・終了後、皆でアイスクリームを食べる。

●15:00 解散

・美唄弦楽合奏団関係者は居残り。アルビノーニのオーボエ協奏曲他。

●6:30 ホントの解散

●6:30 ホントの解散・ほとんど弾きっぱなしの三日間、お疲れ様でした。

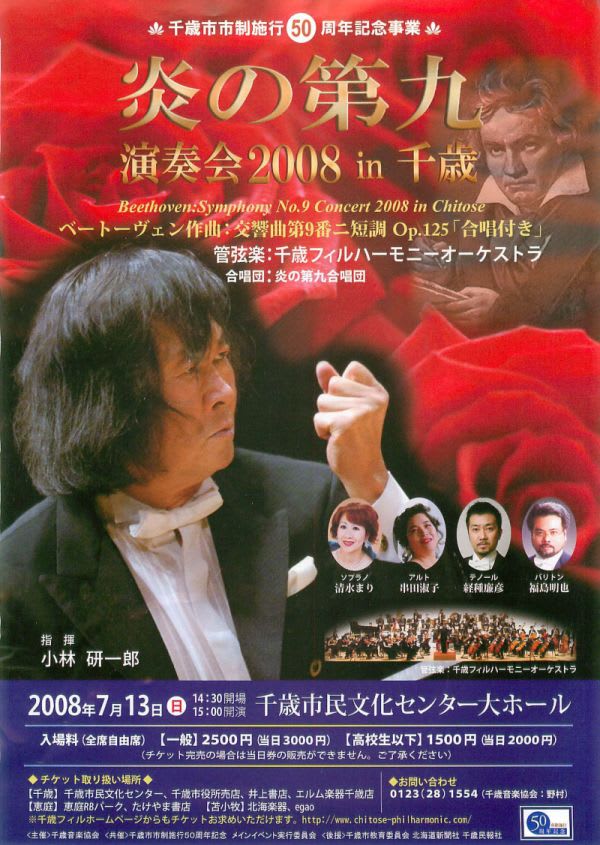

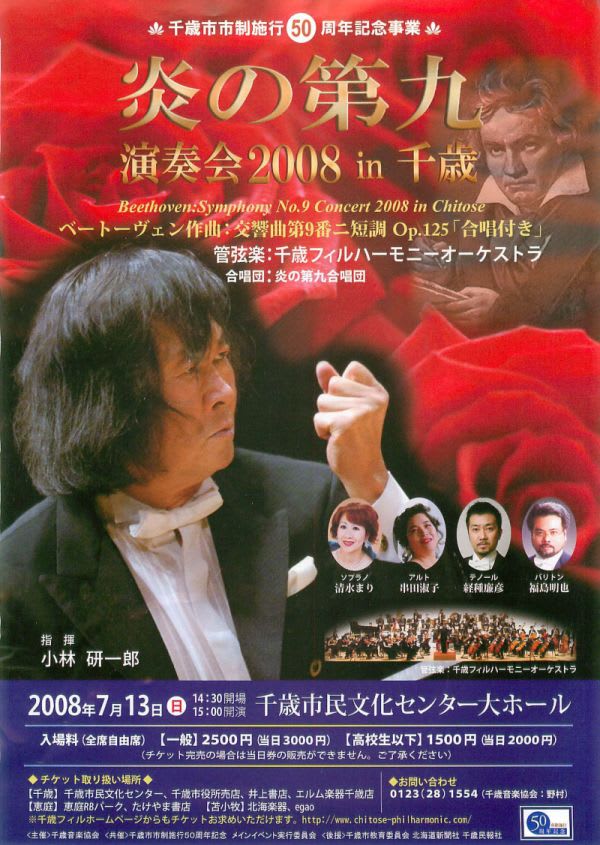

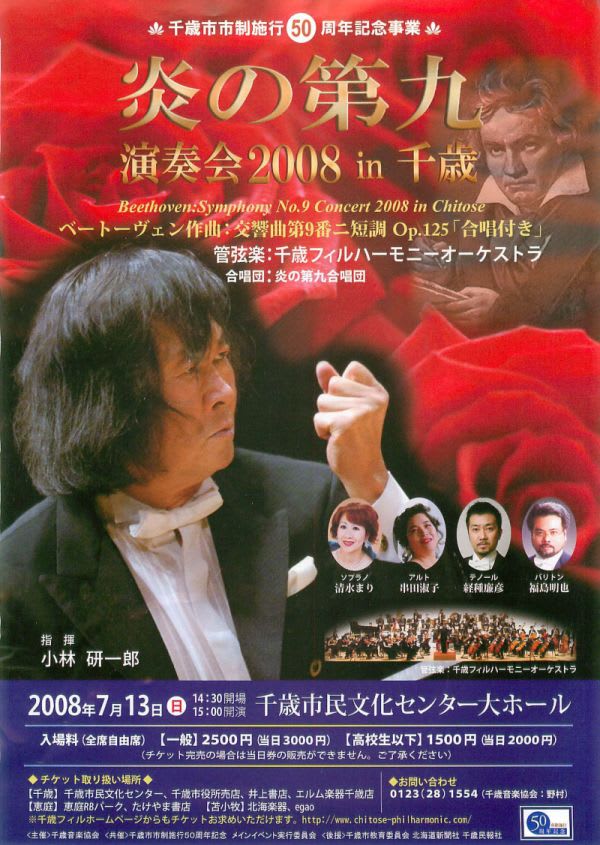

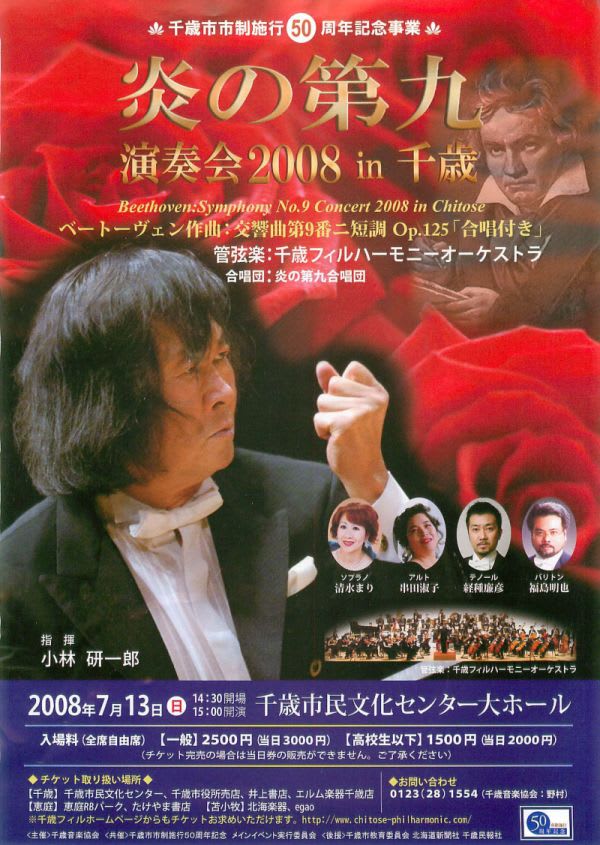

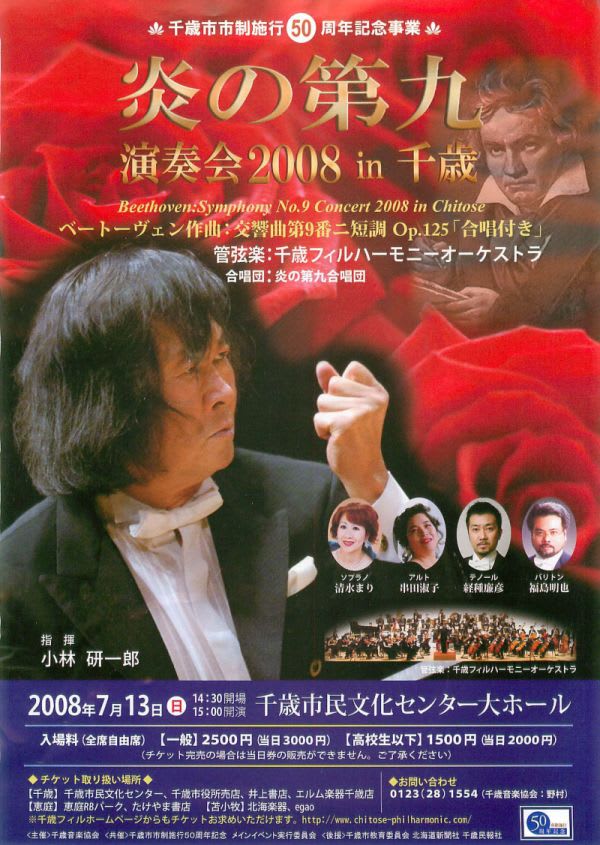

♪千歳フィル練習 2008.7.9(木)・10(金)・11(土)@千歳市民文化センター大ホール

もうとっくに本番は終ってしまいましたが、コバケンこと小林研一郎氏による練習のメモを残しておきます。当初の予定では、コバケン氏は本番一週前の土日と前日・当日の4日間参加の予定だったところ、途中で変更になり、本番を含めた木曜日から日曜日までの連続4日間の日程になりました。千歳まで4日連続の通勤。。。さすがに大変ですが、こんな機会は二度と無い! と4日間とも全出席しました。

<1日目・7/9(木)>

・サミットが終わったので、それまでの厳戒態勢はウソのように姿を消す。

・練習会場に着いてみると、ずいぶん駐車場が空いている。平日なのでさすがに参加者が少ないのかと、ちょっと心配に。ステージに上がるとあちこちのパートにボチボチ空席が。コバケン氏の反応を想像するとドキドキハラハラ。

・「今日はこの席でお願いします」と、セカンドトップの方の指示でトップサイドへ。指揮台のド真ん前[写真]。普段の練習なら平気ですが、これがコバケン氏となると……ゴクリ……

・練習開始時間が近づくにつれて、コバケン氏の登場は今か今かとステージ上の緊張感はどんどん高まります。コンマスN氏が舞台袖に一度引っ込み、緊張の面持ちで出てきたので、いよいよ登場か!? と思ったら「今、歯を磨いてます」 ズコー

・ほどなくして、コバケン氏はあっさり登場。その第一声は「皆様と会うのを楽しみにして参りました」、そして「皆の持てる力の限界をさらに超えた演奏をしましょう」という旨のお話の後、音出しへ。

・練習中の楽譜への書き込みは禁止。練習のペースが速く、集中を途切れさせないため。

●1楽章

・「皆さん、オーラが無い!」 もっとオーラを体から出すこと。音楽を体から出すこと。自分の表現をすること。頻出事項。「オーラ」「魂」「意思」「神」そんな言葉がよく出てきました。

・「皆さん姿勢が悪すぎる!」 体の姿勢が、内面の音楽も全て物語っている。姿勢は最重要。

・コバケン氏は、もうボロボロになった、どこのメーカーだか見たことの無い、青っぽい表紙でA5サイズくらいのフルスコアを持参していました。しかし、練習中にほとんどそれを開くことは無く、全て暗譜で練習進行。練習記号や小節番号もほぼ頭に入っています。フルスコアの写真を撮りたかったのですが、休憩の度にそれを持って引っ込んでしまうので、指揮棒を撮るのが精一杯でした。

・コバケン氏は、もうボロボロになった、どこのメーカーだか見たことの無い、青っぽい表紙でA5サイズくらいのフルスコアを持参していました。しかし、練習中にほとんどそれを開くことは無く、全て暗譜で練習進行。練習記号や小節番号もほぼ頭に入っています。フルスコアの写真を撮りたかったのですが、休憩の度にそれを持って引っ込んでしまうので、指揮棒を撮るのが精一杯でした。

・冒頭の弦へ→10億光年の彼方から聞こえてくるように。楽器で弾くのではなく、自分のパートを口で歌わせる。ほんのすこしの囁き、極小の音量で開始。弓の使う部分を弓先に全員そろえる。一人でも違う位置で弾いている奏者を見つけたら捕まえて直させる。

・冒頭の弦へ→10億光年の彼方から聞こえてくるように。楽器で弾くのではなく、自分のパートを口で歌わせる。ほんのすこしの囁き、極小の音量で開始。弓の使う部分を弓先に全員そろえる。一人でも違う位置で弾いている奏者を見つけたら捕まえて直させる。

・空席のティンパニを、暇そうにしている他の打楽器奏者に叩くよう指示。「ヨーロッパのオケでは常に空席の隙をうかがっている」 たとえ休みでもボサッとしないで、自分の出来そうなことを見つけること。

・ホルンへ→「全員で吹いてください!」他の管楽器もアシとか関係なく、常に全員で吹くよう指示。pp だろうがお構い無し(本番は別)。ステージ上の全員が演奏に参加するところに意味がある。

・練習開始からいくらも経たないうちに、コバケンパワーでオケからは信じられないような音が。弾いてて泣けてくる。

●2楽章

・正確なテンポで弾くと遅れて聴こえる。ちょっと前につんのめること。過去、どこで弾いても「いかに走らないようにするか」に苦心してましたが、これは目からウロコの指示。

・正確なテンポで弾くと遅れて聴こえる。ちょっと前につんのめること。過去、どこで弾いても「いかに走らないようにするか」に苦心してましたが、これは目からウロコの指示。

・大きいリピートは全て無し。この指示が伝わっていないことを知ると、「三河君に言っといたハズなんだけどなぁ~」「僕のCD聴いてないのかなぁ~」

・「皆さん、楽譜探すのヘタね~」早いペースの練習に一部の奏者は右往左往。「さっきの所からもう一回!」の指示だけで、そこまでの文脈を読んでどこから開始かを把握すること。「何小節目からですか??」などという質問は厳禁。

・木管へ→自分の能力の限界の最弱音を吹いてみるよう指示。その後で、「では、その10分の1の音量で下さい」 木管殺しのメチャクチャな指示をアッサリと出す。しかし不思議なもので、コバケン氏に「出せ」と言われると、それまで自分で最弱と思っていた音より更に小さな音が出るものなのですね。「自分にはこれ以上は無理」という先入観はとても邪魔。

・コバケン氏の頭の中の楽譜の小節数と、オケ使用楽譜(ブライトコフ新版)の小節数が合わず発した言葉。「どこのメーカー!? その楽譜捨てたら?」 どうも、ブライトコフ新版だのベーレンライタ新版だの、些細なことは全然気にしていないらしい。第九の本質とは関係無し。演奏するのは『コバケン版の第九』。

・トロンボーンへ→「そんな吹き方して楽しい?」「楽しくなければ音楽ではない!」頻出事項。「違う!! そこは "強く" じゃなくて "大きく" だ」 「強い音」と「大きな(広い)音」とは別物。

・練習が進むにつれて分かってきたのが、前週に訪れた三河正典氏の指導の適確さ。本当にコバケン氏が振るように振っていたようです。ほんのちょっとの補正だけでOK。

●3楽章

・冒頭の木管は、とてつもないプレッシャーの中で寿命が縮む思いでしょう。

・冒頭の弦へ→弓先15cmで、みっちり弾く。

・1楽章に続いて、こちらも出だしをハミングで歌わせる。それを聴いたコバケン氏。「歌の方が上手い」……というのは冗談でした。

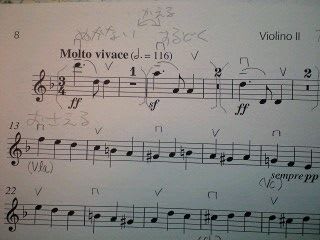

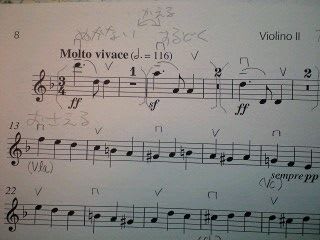

・先日の三河氏練習にて書き込んだ指示に従って弾いていると、「そこはビブラートいらないかも」と目を見て個人的に指摘。今後、第九を弾く時は一生このメロディーにビブラートをかけることはないでしょう(写真中段最後の小節から)。

・先日の三河氏練習にて書き込んだ指示に従って弾いていると、「そこはビブラートいらないかも」と目を見て個人的に指摘。今後、第九を弾く時は一生このメロディーにビブラートをかけることはないでしょう(写真中段最後の小節から)。

・この楽章の冒頭には4楽章の "歓喜のメロディー" が隠されているのを発見し、その昔『題名の無い音楽会』で披露したというエピソードを語る。

・「あと100時間ぐらいこうやって弾いていたいなぁ~」 ホントに第九が好きで好きでたまらないようです。しかし100時間はさすがにムリ。

●4楽章

・「出だしのチェロバスは命がけですよ!」 やっぱり。

・「すぐに上手くなるオケほど、すぐに忘れちゃう」 頻出事項。誉められてるんだか、けなされてるんだか。

・おとなしく弾いてる弦楽器後列奏者へ→「私ダメかも、なんて弱気になっちゃダメ!!」 「参加することに意義がある」などと、こっそり参加なんて認めない。音を出してナンボ。全員一人残らずバリバリ弾くこと。

・「dim.とは音を保つことです」 一般に認知されている「音をだんだん小さく(弱く)」という意味とはちょっとニュアンスの違う感覚のようです。

・三河氏の指導以来の、終り数十小節のオケ全体の派手なボディーアクションに対して、「素晴らしい!」の言葉。以降、練習のシメには920小節目から弾くことが恒例に。

●2楽章

・要所要所で盛んにパート毎に立たせて吹かせていたが、ついにはフルートを一人呼び、指揮台の上に立たせてソロを吹かせ、ちょっとした個人指導。「これやると、度胸がつくよ! 他のパートもどんどんやらせるから!」 この言葉には皆、戦々恐々。しかし、立って弾くと本当に音が変わるものですね。楽器演奏における下半身の重要さを再認識。

●1楽章

・冒頭の刻みはハッキリ6連譜。拍にちょっとだけ頭をつける。

・フルートへ(511-512小節)→「うまいねぇ」 思わずポロリと、ついにコバケン氏からブラボーの言葉が。

・フルートへ(511-512小節)→「うまいねぇ」 思わずポロリと、ついにコバケン氏からブラボーの言葉が。

・弓の足りなくなるフレーズへ→「誰かボタン一つで伸びる弓発明してくれないかなぁ」

・ハンガリーの楽団に「めりはり」という日本語を教えたエピソード。演奏旅行の移動中の汽車でトランプに熱中する楽団員達。「トランプの何がそんなに面白いの??」の問いに対して「(演奏と遊びの)"めりはり" です」の返事。

・オケへ「素晴らしい。よくここまで練習しましたね」 頻出事項。

・出番無く待機していたトロンボーンへ→「一緒に吹きたいでしょ?? 何でも良いから一緒に吹いて!」 もうナンデモアリ。

・この楽章の最後は "咆哮" である、と、自ら実演。その迫力に圧倒される。

●その他のコバケン氏語録

・「演奏会当日、もし会場に入れず外で聴く人がいたなら、その人達にも聴かせるつもりで」 音楽はホールの中だけのものではない。こぢんまり弾かない。

・練習中の小話を終えて。「不思議なことに皆さん、しゃべってる間にうまくなる」 小休止の有効性について。

・「面白くない音楽を聴かされると、石を投げたくなる」

・「僕が一番嫌いなのは、曲の始めに顔を上げないこと!」

<2日目・7/10(金)>

<2日目・7/10(金)>

・この日からVn2のトップにゲストの白井英治氏(東京芸大講師)が参加。私は本来の最後尾へ。

・「練習中の書き込み禁止」の御触れが出ていたが、ちょこちょこコバケン氏より直接「書き込んで」の指示があり、時と場合によるらしい。

●1楽章

・冒頭ホルンへ→過去、余所の演奏会にてホルンの出来が良くなく、これで最後まで演奏するのはつらいと感じた時に一度演奏を止め、客席を向いて謝った後にやり直した、ということが三度ほどあるとのこと。「ここでは、そんなことが無いようにしましょうね」 なんというプレッシャー。

●2楽章

●2楽章

●4楽章

・この日、合唱とコバケン氏は初顔合わせ。

・それまで合唱の配置が下手から Sop→Ten→Bas→Alt だったのが、どういう打ち合わせがあったのか、この日から Sop→Alt→Ten→Bas に。

・「もしかすると、"本当の" ベートーベンの音楽は、未だ誰も耳にしたことが無いのではなかろうか?」 これがベートーベンを演奏しつづける理由。

・合唱へ→「今ごろ楽譜見ている人間は出ていけ!!」 ちゃんと前を向いて歌いましょう、の意。

・「楽譜に書かれた "divoto" の意味わかりますか?」 "敬虔な" の意。言われるまで、こんな単語が書かれている事に気付きませんでした。

・「楽譜に書かれた "divoto" の意味わかりますか?」 "敬虔な" の意。言われるまで、こんな単語が書かれている事に気付きませんでした。

・一部弦楽器が弓の変更でゴニョゴニョ動いていたら(←あちこちでよく見かける光景) 「たかが弓一つのことで、合唱を disturb してるよ!!」と一喝。たとえ合唱への指導中だろうと練習に集中すること。

・ステージ花道に控えていた合唱練習用ピアニストが、コバケン氏の要求に素早く反応できない場面あり。フルスコアを丸ごと頭に入れて、どの小節からでも一瞬で弾きださなければならないような厳しい仕事。たかが伴奏ピアノと舐めてかかることはできません。ついには、ピアニストにまでコバケン氏の指導が。

・合唱の発音が気に入らない時は、代わりにオケのメンバーに発音させる。「合唱よりオケの方がうまいじゃないですか」

・合唱、オケ、共に練習中上手く演奏できたと思ったら、お互いに惜しみの無い拍手を。

●3楽章

・「ゴルフのついでにでも北海道に来たときは、ボランティアで是非また来たい」 千歳市民の演奏にコバケン氏御満悦。毎年コバケン指揮第九だなんて、魅力ではありますが、うれしいような怖いような。

●4楽章

・では練習のシメに920小節目から。すると、Tim奏者が用事のためいなくなっており、それに気付いたコバケン氏、「後で、彼(Tim)に "コバケンが怒っていた" と伝えてください」

・「皆様お疲れ様でした」 練習が終わり、「今日も練習疲れたなぁ、さて急いで帰る仕度しなきゃ」と思ったそのとき、コバケン氏より一言。「今までいろんなオケに行ったけど、座ったままで挨拶するなんて(失礼な)オケは初めて見ました」、「皆さんのことがキライになりました」とステージを後に。そこまで和やかに練習が進み良い雰囲気だったのが、この一言で一気に凍り付きました。全く弁解の余地無く深く反省。明日の練習はどうなってしまうのか。

<3日目・7/11(土)>

・昨日の一件から一夜明け、コバケン氏がステージに現れると同時に、メンバー全員がザザザっと起立。「よろしくお願いします!」 それを見たコバケン氏、「皆さん、やることが極端なんだから(笑)」

・コバケン氏の言うべき事は初日にほぼ言い尽くし、後はその指示の刷り込み作業で、喋るよりも音出しの時間が日を追うごとに増えました。

・この日もシメはやっぱり4楽章の920小節(Prestissiomo)から。

・この日もシメはやっぱり4楽章の920小節(Prestissiomo)から。

・まだまだ書ききれないほどいろんな話を聞きました(3日目はもう力尽きた)。多少無理してでも出ておいてよかったと思える、充実した4日間でした。今はまだ実感がありませんが、計り知れないほどの影響を受けてしまったような気がします。音楽・オケ・バイオリンに毒され、さらに深みに。

♪本番 小林研一郎指揮『炎の第九演奏会2008in千歳』 2008.7.13(日)15時開演@千歳市民文化センター

もうとっくに本番は終ってしまいましたが、コバケンこと小林研一郎氏による練習のメモを残しておきます。当初の予定では、コバケン氏は本番一週前の土日と前日・当日の4日間参加の予定だったところ、途中で変更になり、本番を含めた木曜日から日曜日までの連続4日間の日程になりました。千歳まで4日連続の通勤。。。さすがに大変ですが、こんな機会は二度と無い! と4日間とも全出席しました。

<1日目・7/9(木)>

・サミットが終わったので、それまでの厳戒態勢はウソのように姿を消す。

・練習会場に着いてみると、ずいぶん駐車場が空いている。平日なのでさすがに参加者が少ないのかと、ちょっと心配に。ステージに上がるとあちこちのパートにボチボチ空席が。コバケン氏の反応を想像するとドキドキハラハラ。

・「今日はこの席でお願いします」と、セカンドトップの方の指示でトップサイドへ。指揮台のド真ん前[写真]。普段の練習なら平気ですが、これがコバケン氏となると……ゴクリ……

・練習開始時間が近づくにつれて、コバケン氏の登場は今か今かとステージ上の緊張感はどんどん高まります。コンマスN氏が舞台袖に一度引っ込み、緊張の面持ちで出てきたので、いよいよ登場か!? と思ったら「今、歯を磨いてます」 ズコー

・ほどなくして、コバケン氏はあっさり登場。その第一声は「皆様と会うのを楽しみにして参りました」、そして「皆の持てる力の限界をさらに超えた演奏をしましょう」という旨のお話の後、音出しへ。

・練習中の楽譜への書き込みは禁止。練習のペースが速く、集中を途切れさせないため。

●1楽章

・「皆さん、オーラが無い!」 もっとオーラを体から出すこと。音楽を体から出すこと。自分の表現をすること。頻出事項。「オーラ」「魂」「意思」「神」そんな言葉がよく出てきました。

・「皆さん姿勢が悪すぎる!」 体の姿勢が、内面の音楽も全て物語っている。姿勢は最重要。

・コバケン氏は、もうボロボロになった、どこのメーカーだか見たことの無い、青っぽい表紙でA5サイズくらいのフルスコアを持参していました。しかし、練習中にほとんどそれを開くことは無く、全て暗譜で練習進行。練習記号や小節番号もほぼ頭に入っています。フルスコアの写真を撮りたかったのですが、休憩の度にそれを持って引っ込んでしまうので、指揮棒を撮るのが精一杯でした。

・コバケン氏は、もうボロボロになった、どこのメーカーだか見たことの無い、青っぽい表紙でA5サイズくらいのフルスコアを持参していました。しかし、練習中にほとんどそれを開くことは無く、全て暗譜で練習進行。練習記号や小節番号もほぼ頭に入っています。フルスコアの写真を撮りたかったのですが、休憩の度にそれを持って引っ込んでしまうので、指揮棒を撮るのが精一杯でした。 ・冒頭の弦へ→10億光年の彼方から聞こえてくるように。楽器で弾くのではなく、自分のパートを口で歌わせる。ほんのすこしの囁き、極小の音量で開始。弓の使う部分を弓先に全員そろえる。一人でも違う位置で弾いている奏者を見つけたら捕まえて直させる。

・冒頭の弦へ→10億光年の彼方から聞こえてくるように。楽器で弾くのではなく、自分のパートを口で歌わせる。ほんのすこしの囁き、極小の音量で開始。弓の使う部分を弓先に全員そろえる。一人でも違う位置で弾いている奏者を見つけたら捕まえて直させる。・空席のティンパニを、暇そうにしている他の打楽器奏者に叩くよう指示。「ヨーロッパのオケでは常に空席の隙をうかがっている」 たとえ休みでもボサッとしないで、自分の出来そうなことを見つけること。

・ホルンへ→「全員で吹いてください!」他の管楽器もアシとか関係なく、常に全員で吹くよう指示。pp だろうがお構い無し(本番は別)。ステージ上の全員が演奏に参加するところに意味がある。

・練習開始からいくらも経たないうちに、コバケンパワーでオケからは信じられないような音が。弾いてて泣けてくる。

●2楽章

・正確なテンポで弾くと遅れて聴こえる。ちょっと前につんのめること。過去、どこで弾いても「いかに走らないようにするか」に苦心してましたが、これは目からウロコの指示。

・正確なテンポで弾くと遅れて聴こえる。ちょっと前につんのめること。過去、どこで弾いても「いかに走らないようにするか」に苦心してましたが、これは目からウロコの指示。・大きいリピートは全て無し。この指示が伝わっていないことを知ると、「三河君に言っといたハズなんだけどなぁ~」「僕のCD聴いてないのかなぁ~」

・「皆さん、楽譜探すのヘタね~」早いペースの練習に一部の奏者は右往左往。「さっきの所からもう一回!」の指示だけで、そこまでの文脈を読んでどこから開始かを把握すること。「何小節目からですか??」などという質問は厳禁。

・木管へ→自分の能力の限界の最弱音を吹いてみるよう指示。その後で、「では、その10分の1の音量で下さい」 木管殺しのメチャクチャな指示をアッサリと出す。しかし不思議なもので、コバケン氏に「出せ」と言われると、それまで自分で最弱と思っていた音より更に小さな音が出るものなのですね。「自分にはこれ以上は無理」という先入観はとても邪魔。

・コバケン氏の頭の中の楽譜の小節数と、オケ使用楽譜(ブライトコフ新版)の小節数が合わず発した言葉。「どこのメーカー!? その楽譜捨てたら?」 どうも、ブライトコフ新版だのベーレンライタ新版だの、些細なことは全然気にしていないらしい。第九の本質とは関係無し。演奏するのは『コバケン版の第九』。

・トロンボーンへ→「そんな吹き方して楽しい?」「楽しくなければ音楽ではない!」頻出事項。「違う!! そこは "強く" じゃなくて "大きく" だ」 「強い音」と「大きな(広い)音」とは別物。

・練習が進むにつれて分かってきたのが、前週に訪れた三河正典氏の指導の適確さ。本当にコバケン氏が振るように振っていたようです。ほんのちょっとの補正だけでOK。

●3楽章

・冒頭の木管は、とてつもないプレッシャーの中で寿命が縮む思いでしょう。

・冒頭の弦へ→弓先15cmで、みっちり弾く。

・1楽章に続いて、こちらも出だしをハミングで歌わせる。それを聴いたコバケン氏。「歌の方が上手い」……というのは冗談でした。

・先日の三河氏練習にて書き込んだ指示に従って弾いていると、「そこはビブラートいらないかも」と目を見て個人的に指摘。今後、第九を弾く時は一生このメロディーにビブラートをかけることはないでしょう(写真中段最後の小節から)。

・先日の三河氏練習にて書き込んだ指示に従って弾いていると、「そこはビブラートいらないかも」と目を見て個人的に指摘。今後、第九を弾く時は一生このメロディーにビブラートをかけることはないでしょう(写真中段最後の小節から)。・この楽章の冒頭には4楽章の "歓喜のメロディー" が隠されているのを発見し、その昔『題名の無い音楽会』で披露したというエピソードを語る。

・「あと100時間ぐらいこうやって弾いていたいなぁ~」 ホントに第九が好きで好きでたまらないようです。しかし100時間はさすがにムリ。

●4楽章

・「出だしのチェロバスは命がけですよ!」 やっぱり。

・「すぐに上手くなるオケほど、すぐに忘れちゃう」 頻出事項。誉められてるんだか、けなされてるんだか。

・おとなしく弾いてる弦楽器後列奏者へ→「私ダメかも、なんて弱気になっちゃダメ!!」 「参加することに意義がある」などと、こっそり参加なんて認めない。音を出してナンボ。全員一人残らずバリバリ弾くこと。

・「dim.とは音を保つことです」 一般に認知されている「音をだんだん小さく(弱く)」という意味とはちょっとニュアンスの違う感覚のようです。

・三河氏の指導以来の、終り数十小節のオケ全体の派手なボディーアクションに対して、「素晴らしい!」の言葉。以降、練習のシメには920小節目から弾くことが恒例に。

●2楽章

・要所要所で盛んにパート毎に立たせて吹かせていたが、ついにはフルートを一人呼び、指揮台の上に立たせてソロを吹かせ、ちょっとした個人指導。「これやると、度胸がつくよ! 他のパートもどんどんやらせるから!」 この言葉には皆、戦々恐々。しかし、立って弾くと本当に音が変わるものですね。楽器演奏における下半身の重要さを再認識。

●1楽章

・冒頭の刻みはハッキリ6連譜。拍にちょっとだけ頭をつける。

・フルートへ(511-512小節)→「うまいねぇ」 思わずポロリと、ついにコバケン氏からブラボーの言葉が。

・フルートへ(511-512小節)→「うまいねぇ」 思わずポロリと、ついにコバケン氏からブラボーの言葉が。・弓の足りなくなるフレーズへ→「誰かボタン一つで伸びる弓発明してくれないかなぁ」

・ハンガリーの楽団に「めりはり」という日本語を教えたエピソード。演奏旅行の移動中の汽車でトランプに熱中する楽団員達。「トランプの何がそんなに面白いの??」の問いに対して「(演奏と遊びの)"めりはり" です」の返事。

・オケへ「素晴らしい。よくここまで練習しましたね」 頻出事項。

・出番無く待機していたトロンボーンへ→「一緒に吹きたいでしょ?? 何でも良いから一緒に吹いて!」 もうナンデモアリ。

・この楽章の最後は "咆哮" である、と、自ら実演。その迫力に圧倒される。

●その他のコバケン氏語録

・「演奏会当日、もし会場に入れず外で聴く人がいたなら、その人達にも聴かせるつもりで」 音楽はホールの中だけのものではない。こぢんまり弾かない。

・練習中の小話を終えて。「不思議なことに皆さん、しゃべってる間にうまくなる」 小休止の有効性について。

・「面白くない音楽を聴かされると、石を投げたくなる」

・「僕が一番嫌いなのは、曲の始めに顔を上げないこと!」

<2日目・7/10(金)>

<2日目・7/10(金)>・この日からVn2のトップにゲストの白井英治氏(東京芸大講師)が参加。私は本来の最後尾へ。

・「練習中の書き込み禁止」の御触れが出ていたが、ちょこちょこコバケン氏より直接「書き込んで」の指示があり、時と場合によるらしい。

●1楽章

・冒頭ホルンへ→過去、余所の演奏会にてホルンの出来が良くなく、これで最後まで演奏するのはつらいと感じた時に一度演奏を止め、客席を向いて謝った後にやり直した、ということが三度ほどあるとのこと。「ここでは、そんなことが無いようにしましょうね」 なんというプレッシャー。

●2楽章

●2楽章●4楽章

・この日、合唱とコバケン氏は初顔合わせ。

・それまで合唱の配置が下手から Sop→Ten→Bas→Alt だったのが、どういう打ち合わせがあったのか、この日から Sop→Alt→Ten→Bas に。

・「もしかすると、"本当の" ベートーベンの音楽は、未だ誰も耳にしたことが無いのではなかろうか?」 これがベートーベンを演奏しつづける理由。

・合唱へ→「今ごろ楽譜見ている人間は出ていけ!!」 ちゃんと前を向いて歌いましょう、の意。

・「楽譜に書かれた "divoto" の意味わかりますか?」 "敬虔な" の意。言われるまで、こんな単語が書かれている事に気付きませんでした。

・「楽譜に書かれた "divoto" の意味わかりますか?」 "敬虔な" の意。言われるまで、こんな単語が書かれている事に気付きませんでした。・一部弦楽器が弓の変更でゴニョゴニョ動いていたら(←あちこちでよく見かける光景) 「たかが弓一つのことで、合唱を disturb してるよ!!」と一喝。たとえ合唱への指導中だろうと練習に集中すること。

・ステージ花道に控えていた合唱練習用ピアニストが、コバケン氏の要求に素早く反応できない場面あり。フルスコアを丸ごと頭に入れて、どの小節からでも一瞬で弾きださなければならないような厳しい仕事。たかが伴奏ピアノと舐めてかかることはできません。ついには、ピアニストにまでコバケン氏の指導が。

・合唱の発音が気に入らない時は、代わりにオケのメンバーに発音させる。「合唱よりオケの方がうまいじゃないですか」

・合唱、オケ、共に練習中上手く演奏できたと思ったら、お互いに惜しみの無い拍手を。

●3楽章

・「ゴルフのついでにでも北海道に来たときは、ボランティアで是非また来たい」 千歳市民の演奏にコバケン氏御満悦。毎年コバケン指揮第九だなんて、魅力ではありますが、うれしいような怖いような。

●4楽章

・では練習のシメに920小節目から。すると、Tim奏者が用事のためいなくなっており、それに気付いたコバケン氏、「後で、彼(Tim)に "コバケンが怒っていた" と伝えてください」

・「皆様お疲れ様でした」 練習が終わり、「今日も練習疲れたなぁ、さて急いで帰る仕度しなきゃ」と思ったそのとき、コバケン氏より一言。「今までいろんなオケに行ったけど、座ったままで挨拶するなんて(失礼な)オケは初めて見ました」、「皆さんのことがキライになりました」とステージを後に。そこまで和やかに練習が進み良い雰囲気だったのが、この一言で一気に凍り付きました。全く弁解の余地無く深く反省。明日の練習はどうなってしまうのか。

<3日目・7/11(土)>

・昨日の一件から一夜明け、コバケン氏がステージに現れると同時に、メンバー全員がザザザっと起立。「よろしくお願いします!」 それを見たコバケン氏、「皆さん、やることが極端なんだから(笑)」

・コバケン氏の言うべき事は初日にほぼ言い尽くし、後はその指示の刷り込み作業で、喋るよりも音出しの時間が日を追うごとに増えました。

・この日もシメはやっぱり4楽章の920小節(Prestissiomo)から。

・この日もシメはやっぱり4楽章の920小節(Prestissiomo)から。・まだまだ書ききれないほどいろんな話を聞きました(3日目はもう力尽きた)。多少無理してでも出ておいてよかったと思える、充実した4日間でした。今はまだ実感がありませんが、計り知れないほどの影響を受けてしまったような気がします。音楽・オケ・バイオリンに毒され、さらに深みに。

♪本番 小林研一郎指揮『炎の第九演奏会2008in千歳』 2008.7.13(日)15時開演@千歳市民文化センター

チケット売り切れているのに今更宣伝も何もあったものではありませんが。

昨日今日とコバケン氏の練習に出て、その様子を本番前に書きたかったのですが、どうも量が多くて時間がかかりそうなので先にちょっとだけ。

本日印象に残った言葉。

「もしかすると、"本当の" ベートーベンの音楽は、未だ誰も耳にしたことが無いのではなかろうか?」

この想いがベートーベンを演奏し続ける原動力(Motivation)。

多くのお客さんにとって、かつて体験したことの無い "音楽" を目の当たりにする機会になるでしょう。

"神" は宇宙の果てで既に冒頭の和音を発し、今こうしている間にも千歳のホール目指して光を超える速さで飛び続けています。そして、棒が振り降ろされた瞬間に到着し、それは、人の耳で感知できる大きさに。

昨日今日とコバケン氏の練習に出て、その様子を本番前に書きたかったのですが、どうも量が多くて時間がかかりそうなので先にちょっとだけ。

本日印象に残った言葉。

「もしかすると、"本当の" ベートーベンの音楽は、未だ誰も耳にしたことが無いのではなかろうか?」

この想いがベートーベンを演奏し続ける原動力(Motivation)。

多くのお客さんにとって、かつて体験したことの無い "音楽" を目の当たりにする機会になるでしょう。

"神" は宇宙の果てで既に冒頭の和音を発し、今こうしている間にも千歳のホール目指して光を超える速さで飛び続けています。そして、棒が振り降ろされた瞬間に到着し、それは、人の耳で感知できる大きさに。

♪千歳フィル練習 2008.7.6(日)10:10-16:30@千歳市民文化センター大ホール

曲 第九 3→1→2→4(合唱入り)→(昼食)→4→3楽章

・『炎の第九』特別練習二日目。この日もサミットに関連して警察があちこちに。車を止められないかとドキドキしながら会場に向かいましたが、何事もなくすんなりと到着。

・同会場では、子供のサミット『J8』が開かれており、ロビーにはそれに関連した花やパネルが飾られていました[写真]。

・本番はVn2の一番後ろの席で弾くことになっているのですが、「席が空いているので、今日はここで弾いて下さい」とのことでトップサイド(最前列)へ。ウヒー

・私の足元のメモを見つけた隣のM氏より、「あのブログ記事はメモとってたんですね」 ええ、実は。 「すごい記憶力だなと思ってましたよ」 さすがにそこまでの記憶力はありません。 「あの指揮者の言葉をまとめて出版すれば、売れますよ」 そ、そうでしょうか。需要あるかなぁ。(マンザラデモナイラシイ)

・私の足元のメモを見つけた隣のM氏より、「あのブログ記事はメモとってたんですね」 ええ、実は。 「すごい記憶力だなと思ってましたよ」 さすがにそこまでの記憶力はありません。 「あの指揮者の言葉をまとめて出版すれば、売れますよ」 そ、そうでしょうか。需要あるかなぁ。(マンザラデモナイラシイ)

●3→1→2楽章

・午前中は昨日に続いて、三河正典氏の指揮。前日やり残していた3楽章から。

・弦へ:このようなゆっくりした音楽(3楽章)では、次に出す音のイメージをしっかり作ってから、自分の音を出すこと。

・要所要所を取り上げ、昨日出した指示のおさらい的な内容。

・2楽章、弦の pp の出だし2小節間の弓を全て弓順へ変更(Π ΠV|ΠV V → Π VΠ|VΠV )。

●4楽章(合唱入り)

・まずは合唱団の入退場の練習から。入退場合わせて6分以内で。格好良く歩くこと。音楽的なことだけではなく、舞台上の立ち振る舞いについてまでテキパキと指示を与えていき、まるでステージマネージャーや舞台監督のような働き。このような仕事までこなさなければならないとは、指揮者も大変です。

・こちらも主に昨日の記憶を呼び覚ます作業。

・3連符のフーガ部分、ものの見事に落ちてしまいました。要特訓。

・午後からはまた別な仕事があるようで、お昼になったところで三河氏の指導は終了。出演者からの盛大な拍手の中、会場を後に。とっても勉強になりました。感謝。

・食事をはさんで午後からは中村隆夫氏の指導による練習(オケのみ)。

・事務連絡「合唱団のベンチの貰い手募集中」 演奏会後に行くあてのない木製のベンチ(作成費一台4千円・詰めて4人がけ)を希望者に安く譲るそうです。

・事務連絡「合唱団のベンチの貰い手募集中」 演奏会後に行くあてのない木製のベンチ(作成費一台4千円・詰めて4人がけ)を希望者に安く譲るそうです。

●4楽章

・「小林さんの音楽は昔ハンガリーでいっぱい聴いたなぁ……」 音楽家同士、いろんなところで繋がっているものです。

・三河氏の練習での指示をもとに、これまでのテンポを補正しつつ練習を進める。

・低弦へ「音が死んでいます」 とくに長い音を弾くときは、途中で気持ちが切れない(音が死なない)ように注意して、次の音へつなげる。

・「皆さん、こんな器用なことできるかなぁ~~」と前置いて出た指示が、「耳は合唱を聴いて、目はコンマスを見ながら、指揮に合わせて弾いてるフリ、なんて、出来ます~~??」 そ、それはちょっと難しいかも。「棒に合わせるのは危険です」とも。指揮者も精密機械ではなく人間なので信用のし過ぎは禁物。

・Tp の楽譜を一部書き換え。作曲された当時と楽器の構造が異なることによる補正作業。作曲者の意図も絡む問題なので、解釈が難しい所。

・弦へ:「その pp 部分は "汚い音" で弾いてもらえます??」 弱音にビビってかすれた音を出すよりは、弓に圧力をきちんとかけてハッキリ発音すべき。

・「"un poco" と "poco" の違い、分かります~??」、「"a little" と "little" の違いですよ~ 中学生のころにやったの覚えてます~? 家に帰ったらお子さんに違いを聞いてみてください」 結局よく分ってないままなのですが、意味は一緒だけど、文法的には区別されているという話でしょうか。

・最終部を、三河氏の指示通りオケ全体が派手に動いたら、中村氏もビックリ。「千歳フィル、恐るべし!」

●2楽章

・残る時間を、3楽章とどちらをやるか迷った末に2楽章を練習することに。後半を「あとは同じ」と省略されることが多かったため。

・数え切れないほど出てくる付点のリズムを、本来の3拍子ではなく2拍子の譜割で考えて弾くと、リズムが明確になる。これまた、目からウロコ。「僕はこれをワルターに習ったんですけどね……といっても会った事無いけど(笑)」ナーンダ その昔、リハーサルのビデオか何かを見たそうです。

・午前中に変えた冒頭の弓は結局、各自好きな、弾きやすい方で弾くことに。各人の技術のレベルがまちまちのため。

・「音量を小さくしても、"音楽" まで小さくしないこと」

・「皆さん、すご~くお疲れのようですね…」、「早く帰って、ビールでも飲んで家でゆっくり休んだ方がいいんじゃないでしょうか」とのことで、2楽章を一度通して、練習を早めに切り上げることに。当初の予定では夜8時までとなっていました。さすがにこれはしんどい。

・ここまで数多くの指導をして下さった中村氏も、今回で第九の練習は最後です。感謝。

・どちらも素晴らしい指導者であるお二人の指導を受けてみて、同じ曲を練習しているのに、指揮者が違うとこうも視点が違うものなのかと妙に関心してしまいました。何度も弾いている曲でありながら、新たな発見がボロボロ出てくる、とてつもなく内容の濃い二日間でした。

・今回はコバケン氏が振ることを想定しての練習でした。所々、独特な歌いまわしの注意点はありましたが、全体を通してみると特にビックリするような解釈も無く、おしなべてオーソドックスな演奏という印象です。さて、いよいよ次回はコバケン氏本人の登場です。うれしいような、怖いような。

♪本番 小林研一郎指揮『炎の第九演奏会2008in千歳』 2008.7.13(日)15時開演@千歳市民文化センター

曲 第九 3→1→2→4(合唱入り)→(昼食)→4→3楽章

・『炎の第九』特別練習二日目。この日もサミットに関連して警察があちこちに。車を止められないかとドキドキしながら会場に向かいましたが、何事もなくすんなりと到着。

・同会場では、子供のサミット『J8』が開かれており、ロビーにはそれに関連した花やパネルが飾られていました[写真]。

・本番はVn2の一番後ろの席で弾くことになっているのですが、「席が空いているので、今日はここで弾いて下さい」とのことでトップサイド(最前列)へ。ウヒー

・私の足元のメモを見つけた隣のM氏より、「あのブログ記事はメモとってたんですね」 ええ、実は。 「すごい記憶力だなと思ってましたよ」 さすがにそこまでの記憶力はありません。 「あの指揮者の言葉をまとめて出版すれば、売れますよ」 そ、そうでしょうか。需要あるかなぁ。(マンザラデモナイラシイ)

・私の足元のメモを見つけた隣のM氏より、「あのブログ記事はメモとってたんですね」 ええ、実は。 「すごい記憶力だなと思ってましたよ」 さすがにそこまでの記憶力はありません。 「あの指揮者の言葉をまとめて出版すれば、売れますよ」 そ、そうでしょうか。需要あるかなぁ。(マンザラデモナイラシイ)●3→1→2楽章

・午前中は昨日に続いて、三河正典氏の指揮。前日やり残していた3楽章から。

・弦へ:このようなゆっくりした音楽(3楽章)では、次に出す音のイメージをしっかり作ってから、自分の音を出すこと。

・要所要所を取り上げ、昨日出した指示のおさらい的な内容。

・2楽章、弦の pp の出だし2小節間の弓を全て弓順へ変更(Π ΠV|ΠV V → Π VΠ|VΠV )。

●4楽章(合唱入り)

・まずは合唱団の入退場の練習から。入退場合わせて6分以内で。格好良く歩くこと。音楽的なことだけではなく、舞台上の立ち振る舞いについてまでテキパキと指示を与えていき、まるでステージマネージャーや舞台監督のような働き。このような仕事までこなさなければならないとは、指揮者も大変です。

・こちらも主に昨日の記憶を呼び覚ます作業。

・3連符のフーガ部分、ものの見事に落ちてしまいました。要特訓。

・午後からはまた別な仕事があるようで、お昼になったところで三河氏の指導は終了。出演者からの盛大な拍手の中、会場を後に。とっても勉強になりました。感謝。

・食事をはさんで午後からは中村隆夫氏の指導による練習(オケのみ)。

・事務連絡「合唱団のベンチの貰い手募集中」 演奏会後に行くあてのない木製のベンチ(作成費一台4千円・詰めて4人がけ)を希望者に安く譲るそうです。

・事務連絡「合唱団のベンチの貰い手募集中」 演奏会後に行くあてのない木製のベンチ(作成費一台4千円・詰めて4人がけ)を希望者に安く譲るそうです。●4楽章

・「小林さんの音楽は昔ハンガリーでいっぱい聴いたなぁ……」 音楽家同士、いろんなところで繋がっているものです。

・三河氏の練習での指示をもとに、これまでのテンポを補正しつつ練習を進める。

・低弦へ「音が死んでいます」 とくに長い音を弾くときは、途中で気持ちが切れない(音が死なない)ように注意して、次の音へつなげる。

・「皆さん、こんな器用なことできるかなぁ~~」と前置いて出た指示が、「耳は合唱を聴いて、目はコンマスを見ながら、指揮に合わせて弾いてるフリ、なんて、出来ます~~??」 そ、それはちょっと難しいかも。「棒に合わせるのは危険です」とも。指揮者も精密機械ではなく人間なので信用のし過ぎは禁物。

・Tp の楽譜を一部書き換え。作曲された当時と楽器の構造が異なることによる補正作業。作曲者の意図も絡む問題なので、解釈が難しい所。

・弦へ:「その pp 部分は "汚い音" で弾いてもらえます??」 弱音にビビってかすれた音を出すよりは、弓に圧力をきちんとかけてハッキリ発音すべき。

・「"un poco" と "poco" の違い、分かります~??」、「"a little" と "little" の違いですよ~ 中学生のころにやったの覚えてます~? 家に帰ったらお子さんに違いを聞いてみてください」 結局よく分ってないままなのですが、意味は一緒だけど、文法的には区別されているという話でしょうか。

・最終部を、三河氏の指示通りオケ全体が派手に動いたら、中村氏もビックリ。「千歳フィル、恐るべし!」

●2楽章

・残る時間を、3楽章とどちらをやるか迷った末に2楽章を練習することに。後半を「あとは同じ」と省略されることが多かったため。

・数え切れないほど出てくる付点のリズムを、本来の3拍子ではなく2拍子の譜割で考えて弾くと、リズムが明確になる。これまた、目からウロコ。「僕はこれをワルターに習ったんですけどね……といっても会った事無いけど(笑)」ナーンダ その昔、リハーサルのビデオか何かを見たそうです。

・午前中に変えた冒頭の弓は結局、各自好きな、弾きやすい方で弾くことに。各人の技術のレベルがまちまちのため。

・「音量を小さくしても、"音楽" まで小さくしないこと」

・「皆さん、すご~くお疲れのようですね…」、「早く帰って、ビールでも飲んで家でゆっくり休んだ方がいいんじゃないでしょうか」とのことで、2楽章を一度通して、練習を早めに切り上げることに。当初の予定では夜8時までとなっていました。さすがにこれはしんどい。

・ここまで数多くの指導をして下さった中村氏も、今回で第九の練習は最後です。感謝。

・どちらも素晴らしい指導者であるお二人の指導を受けてみて、同じ曲を練習しているのに、指揮者が違うとこうも視点が違うものなのかと妙に関心してしまいました。何度も弾いている曲でありながら、新たな発見がボロボロ出てくる、とてつもなく内容の濃い二日間でした。

・今回はコバケン氏が振ることを想定しての練習でした。所々、独特な歌いまわしの注意点はありましたが、全体を通してみると特にビックリするような解釈も無く、おしなべてオーソドックスな演奏という印象です。さて、いよいよ次回はコバケン氏本人の登場です。うれしいような、怖いような。

♪本番 小林研一郎指揮『炎の第九演奏会2008in千歳』 2008.7.13(日)15時開演@千歳市民文化センター

♪千歳フィル練習 2008.7.5(土)13:30-20:40@千歳市民文化センター大ホール

曲 第九 1・2・4楽章通し→2→4→1→(夕食)→4(合唱入り)→3楽章

・本番を一週間後に控え、練習もいよいよ大詰め。それと共に北海道洞爺湖サミットも直前で、警察車両がそこいら中にウヨウヨ。そんな中、検問などで止められる事もなく無事会場に到着。

・会場のステージはすでに台が組み上がった状態です。本番が終るまで2週間ほどの間こちらの大ホールは貸切なのだとか。通常では考えられない破格の待遇です。合唱団は1楽章からステージ上で待機なので、この公演のために作られたベンチが用意されています。ステージに乗る人数が人数なので、反響板をかなり下げてスペースを確保してあり、そのおかげで反響板の途中に幅3mほどの隙間が開いた状態になっていました。これは音響への影響は必至。

・練習前の事務連絡にて「チケット完売」の報告があり、場内がどよめく。よって当日券の販売は無いそうです。聴衆の期待の高さが窺えます。

・練習前の事務連絡にて「チケット完売」の報告があり、場内がどよめく。よって当日券の販売は無いそうです。聴衆の期待の高さが窺えます。

・この日は、当初はコバケン氏による練習日でしたが、予定が変わり、コバケン氏の弟子である三河正典さんという方が指導に訪れました。とても忙しい中わざわざ時間を割いてはるばる北海道まで来て下さったそうです。どのような棒を振るのか、興味津々。

●1→2→4楽章通し

・指揮者が登場し挨拶もそこそこに、「まずは聴かせてください」と早速通し。

・全体的に、それまで練習していたよりもテンポが1割増ほどの速さで、特に2楽章などはついて行くのがやっと。場面転換の部分もほとんど溜めずに、先先へ突っ込み息つく暇も無い感じ。遅れるオケに動じることなく指揮者はグイグイと音楽を進めていき、どうにか4楽章の終わりまで辿りつきました。弾き終わって、指揮者は開口一番、「慣れない指揮で仕方が無い部分もありますが、皆さんあまりにも指揮についてこなさすぎです!」、「小林先生は動かないオケが大嫌いです!」、「もし今日が小林先生だったら絶対キャンセルされてますよ。僕でよかったですね(笑)」 強烈な先制パンチ。ここからステージ上の和やかさは消え、練習への集中度がぐんと上がりました。

・「小林先生の練習では楽譜への書き込みはしないでください」 ステージへの筆記用具の持ち込み禁止。コバケン氏からの指示は全てその場で頭と体で覚えること。練習のスピードを増し、集中力を高めるため。ヒエエー

・「本当ならこれから20時間ぐらいぶっ続けで練習しても間に合わないくらいですが、残された時間でできるところまでやってみましょう」と、時間を1秒も無駄にしないような密度の高い練習開始。

●2楽章

・冒頭の2小節1組の音形について、sf の有無を明確に弾き分けること。これには目からウロコ。

・「音をもっと飛ばして下さい! ホールの後ろの壁にあてるつもりで!」 この日の最頻出事項。この指示で、実際に音が変ったので一概には言えないのですが、これには反響板の隙間も影響しているのではないかと思います。自身弾いていて、どうもいつもとは響きが違う感じ。ステージセッティングによる音響の不利は演奏で補わなくてはなりません。せめて天井部分だけでも塞げたら。

・木管へ:「ホール最後列にあるろうそくを吹き消すようなつもりで」 細くて強くて鋭い息を。

・弦へ:「音楽が弱ければ弱いほど、左手は ff で」 弱音だからといってふにゃふにゃ押さえない。固くハッキリ。

・練習が進み、緊張が取れてきたことと適確な指導により、オケはどんどん良い音に。これを聴いた指揮者が、「これなら大丈夫そうです。心配が取れました……」と、思わず本音をポロリ。

●4楽章

●4楽章

・弦へ:練習記号[R]「回転寿司で目当ての寿司を取るように」 タイミングよく音楽に乗ること。

・最後の部分はとにかく動きを派手に。「小林先生はこういうのが大好きです!」 コレハマカセトケ

・指揮者の着るシャツの汗の模様が首からジワジワと広がり、ついには肩を越えるところまでベチャベチャになり、練習の熱さを物語っていました。

●1楽章

・指揮者シャツ交換。たとえ練習でも着替えを持ち歩いているようです。指揮者は肉体労働。

・弦へ:「ここは掘り下げた音をください!」 これも頻出事項。うわついた軽い音ではなく、しっかり楽器の隅々まで鳴っている深い音を。

・弦へ:「やわらかく弾く部分は指板寄り(sul tasto)で」 とにかく、強弱緩急硬軟の違いをハッキリつける。

・弦の難所。臨時記号をまぶした10小節ほどのいやらしいウネウネフレーズについて。まずは f の pizz. で弾かせ、その強く押さえた左手の感覚を残したまま、右手(弓)は滑らかに弾く。

・「この曲で一番難しいのは場面の切り替えです」 突然の p→f、f→p など、なまってしまわぬよう、ハッキリクッキリと。

・練習が進むにつれて、みるみるうちにオケの音が変わっていくのが分ります。素晴らしい指揮者の力量。

●4楽章(合唱入り)

・指揮者二度目のシャツ交換。夕食をはさんで夜の部に突入。

・合唱団へ:まずは合図と共に一斉に立ち上がる練習。ウエーブの起こらぬように皆一斉に、というのはやってみるとなかなか難しいようです。

・合唱団へ:「客席の後ろに見える非常灯の中の人にも聴こえるような声で」 合唱に対してもやはり、客席へ音を飛ばす指導。時には玉を投げる動作を交えつつ。「玉を遠くに投げるためには、そのための予備動作が必要です」

・合唱団へ:「皆さんは俳優です」 ステージ上で感情豊かに演じること。ドイツ語の『ヴ』やら『ッ』やら巻き舌やらの発音や表情のつけ方など、非常に細かい指示。

・オケへ:「楽譜を見ずに、空間を見てください」 楽譜にしがみつかずに、空中を飛んでいる音を感じること。

・オケへ:「合唱が聴こえる音量で。歌をかき消さないように」 指示の通りに弾いてみて、それまで自分の抱いていたイメージが如何に弾き過ぎだったかが、よくわかりました。

・ついには指揮者の声がかすれだす。

●3楽章

・残ったわずかな時間で3楽章をサラッと通してオシマイ。

・長時間にわたる密度の濃い練習でかなり疲れましたが、そう長くは感じない充実した時間でした。翌日は10時から練習開始。

・長時間にわたる密度の濃い練習でかなり疲れましたが、そう長くは感じない充実した時間でした。翌日は10時から練習開始。

♪本番 小林研一郎指揮『炎の第九演奏会2008in千歳』 2008.7.13(日)15時開演@千歳市民文化センター

曲 第九 1・2・4楽章通し→2→4→1→(夕食)→4(合唱入り)→3楽章

・本番を一週間後に控え、練習もいよいよ大詰め。それと共に北海道洞爺湖サミットも直前で、警察車両がそこいら中にウヨウヨ。そんな中、検問などで止められる事もなく無事会場に到着。

・会場のステージはすでに台が組み上がった状態です。本番が終るまで2週間ほどの間こちらの大ホールは貸切なのだとか。通常では考えられない破格の待遇です。合唱団は1楽章からステージ上で待機なので、この公演のために作られたベンチが用意されています。ステージに乗る人数が人数なので、反響板をかなり下げてスペースを確保してあり、そのおかげで反響板の途中に幅3mほどの隙間が開いた状態になっていました。これは音響への影響は必至。

・練習前の事務連絡にて「チケット完売」の報告があり、場内がどよめく。よって当日券の販売は無いそうです。聴衆の期待の高さが窺えます。

・練習前の事務連絡にて「チケット完売」の報告があり、場内がどよめく。よって当日券の販売は無いそうです。聴衆の期待の高さが窺えます。・この日は、当初はコバケン氏による練習日でしたが、予定が変わり、コバケン氏の弟子である三河正典さんという方が指導に訪れました。とても忙しい中わざわざ時間を割いてはるばる北海道まで来て下さったそうです。どのような棒を振るのか、興味津々。

●1→2→4楽章通し

・指揮者が登場し挨拶もそこそこに、「まずは聴かせてください」と早速通し。

・全体的に、それまで練習していたよりもテンポが1割増ほどの速さで、特に2楽章などはついて行くのがやっと。場面転換の部分もほとんど溜めずに、先先へ突っ込み息つく暇も無い感じ。遅れるオケに動じることなく指揮者はグイグイと音楽を進めていき、どうにか4楽章の終わりまで辿りつきました。弾き終わって、指揮者は開口一番、「慣れない指揮で仕方が無い部分もありますが、皆さんあまりにも指揮についてこなさすぎです!」、「小林先生は動かないオケが大嫌いです!」、「もし今日が小林先生だったら絶対キャンセルされてますよ。僕でよかったですね(笑)」 強烈な先制パンチ。ここからステージ上の和やかさは消え、練習への集中度がぐんと上がりました。

・「小林先生の練習では楽譜への書き込みはしないでください」 ステージへの筆記用具の持ち込み禁止。コバケン氏からの指示は全てその場で頭と体で覚えること。練習のスピードを増し、集中力を高めるため。ヒエエー

・「本当ならこれから20時間ぐらいぶっ続けで練習しても間に合わないくらいですが、残された時間でできるところまでやってみましょう」と、時間を1秒も無駄にしないような密度の高い練習開始。

●2楽章

・冒頭の2小節1組の音形について、sf の有無を明確に弾き分けること。これには目からウロコ。

・「音をもっと飛ばして下さい! ホールの後ろの壁にあてるつもりで!」 この日の最頻出事項。この指示で、実際に音が変ったので一概には言えないのですが、これには反響板の隙間も影響しているのではないかと思います。自身弾いていて、どうもいつもとは響きが違う感じ。ステージセッティングによる音響の不利は演奏で補わなくてはなりません。せめて天井部分だけでも塞げたら。

・木管へ:「ホール最後列にあるろうそくを吹き消すようなつもりで」 細くて強くて鋭い息を。

・弦へ:「音楽が弱ければ弱いほど、左手は ff で」 弱音だからといってふにゃふにゃ押さえない。固くハッキリ。

・練習が進み、緊張が取れてきたことと適確な指導により、オケはどんどん良い音に。これを聴いた指揮者が、「これなら大丈夫そうです。心配が取れました……」と、思わず本音をポロリ。

●4楽章

●4楽章・弦へ:練習記号[R]「回転寿司で目当ての寿司を取るように」 タイミングよく音楽に乗ること。

・最後の部分はとにかく動きを派手に。「小林先生はこういうのが大好きです!」 コレハマカセトケ

・指揮者の着るシャツの汗の模様が首からジワジワと広がり、ついには肩を越えるところまでベチャベチャになり、練習の熱さを物語っていました。

●1楽章

・指揮者シャツ交換。たとえ練習でも着替えを持ち歩いているようです。指揮者は肉体労働。

・弦へ:「ここは掘り下げた音をください!」 これも頻出事項。うわついた軽い音ではなく、しっかり楽器の隅々まで鳴っている深い音を。

・弦へ:「やわらかく弾く部分は指板寄り(sul tasto)で」 とにかく、強弱緩急硬軟の違いをハッキリつける。

・弦の難所。臨時記号をまぶした10小節ほどのいやらしいウネウネフレーズについて。まずは f の pizz. で弾かせ、その強く押さえた左手の感覚を残したまま、右手(弓)は滑らかに弾く。

・「この曲で一番難しいのは場面の切り替えです」 突然の p→f、f→p など、なまってしまわぬよう、ハッキリクッキリと。

・練習が進むにつれて、みるみるうちにオケの音が変わっていくのが分ります。素晴らしい指揮者の力量。

●4楽章(合唱入り)

・指揮者二度目のシャツ交換。夕食をはさんで夜の部に突入。

・合唱団へ:まずは合図と共に一斉に立ち上がる練習。ウエーブの起こらぬように皆一斉に、というのはやってみるとなかなか難しいようです。

・合唱団へ:「客席の後ろに見える非常灯の中の人にも聴こえるような声で」 合唱に対してもやはり、客席へ音を飛ばす指導。時には玉を投げる動作を交えつつ。「玉を遠くに投げるためには、そのための予備動作が必要です」

・合唱団へ:「皆さんは俳優です」 ステージ上で感情豊かに演じること。ドイツ語の『ヴ』やら『ッ』やら巻き舌やらの発音や表情のつけ方など、非常に細かい指示。

・オケへ:「楽譜を見ずに、空間を見てください」 楽譜にしがみつかずに、空中を飛んでいる音を感じること。

・オケへ:「合唱が聴こえる音量で。歌をかき消さないように」 指示の通りに弾いてみて、それまで自分の抱いていたイメージが如何に弾き過ぎだったかが、よくわかりました。

・ついには指揮者の声がかすれだす。

●3楽章

・残ったわずかな時間で3楽章をサラッと通してオシマイ。

・長時間にわたる密度の濃い練習でかなり疲れましたが、そう長くは感じない充実した時間でした。翌日は10時から練習開始。

・長時間にわたる密度の濃い練習でかなり疲れましたが、そう長くは感じない充実した時間でした。翌日は10時から練習開始。♪本番 小林研一郎指揮『炎の第九演奏会2008in千歳』 2008.7.13(日)15時開演@千歳市民文化センター

♪千歳フィル練習 2008.6.14(土)18:30-21:30@千歳市民文化センター控え室5

曲 第九 1 → 4(部分的に) → 2 → 3楽章

・まだまだ先だと思っていたコバケン指揮『炎の第九』までもう一ヶ月を切ってしまいました。余所の演奏会もほぼ落ち着いたので、そろそろしめてかからないと。

・練習前のアナウンスにて、コントラバス奏者がまだ若干足りず、「誰か知り合いにいませんか~?」とのこと。「それって、出たい人なんぼでもいるんじゃ……」と思ったら、「ぴかりん君、目が光りましたね、」とコンマス氏に当てられてしまいました。という訳で、心当たりのあった、当ブログにも度々登場しているコントラバス奏者に早速打診。即OK。

・この日の練習はコンマスN氏による指揮。

●1楽章:楽譜が真っさらなので、とりあえず必至に弓を複写。32分音譜の引っ掛けがやはり合わせるのが難しい。ヤバイ、と思ったら省略。それにしても1楽章はテンション上がります。

●4楽章:せっかくTrbがいらしているので。どこでやっても問題になる、最終の Maestoso 部分を細かく。

●2楽章:たとえ ff でも全部の音を強く弾かない。やかましくしない。第九は過去Vn1しか弾いたことがなくVn2ははじめてなので、出だしもついボケっとして落ちてみたり。早く慣れないと。

●3楽章:Vn2がこんなにキレイなメロディーを弾いていたとは。生きてるうちに弾く機会があってよかった。それにしてもVn1は大変そう。

・いつの間にか前プロは無し、という話になったらしい。ちょっと物足りない気も。

・ようやく参加費の1.3万を支払う。今回はトラではなく市外からの一参加者という扱い。

・チケットの販売状況について。今回は一人につき三枚割り当て。道外からもわざわざ聴きに来る人(指揮者や歌ソリストの追っかけ)が多数いるそうで、おそらく当日券の販売にチケットは足りず、前売券にはプレミアがつきそうな勢いです。

・千歳フィル団員同士の結婚について発表。メデタシメデタシ。

・千歳フィル団員同士の結婚について発表。メデタシメデタシ。

♪本番 小林研一郎指揮『炎の第九演奏会2008in千歳』 2008.7.13(日)15時開演@千歳市民文化センター

曲 第九 1 → 4(部分的に) → 2 → 3楽章

・まだまだ先だと思っていたコバケン指揮『炎の第九』までもう一ヶ月を切ってしまいました。余所の演奏会もほぼ落ち着いたので、そろそろしめてかからないと。

・練習前のアナウンスにて、コントラバス奏者がまだ若干足りず、「誰か知り合いにいませんか~?」とのこと。「それって、出たい人なんぼでもいるんじゃ……」と思ったら、「ぴかりん君、目が光りましたね、」とコンマス氏に当てられてしまいました。という訳で、心当たりのあった、当ブログにも度々登場しているコントラバス奏者に早速打診。即OK。

・この日の練習はコンマスN氏による指揮。

●1楽章:楽譜が真っさらなので、とりあえず必至に弓を複写。32分音譜の引っ掛けがやはり合わせるのが難しい。ヤバイ、と思ったら省略。それにしても1楽章はテンション上がります。

●4楽章:せっかくTrbがいらしているので。どこでやっても問題になる、最終の Maestoso 部分を細かく。

●2楽章:たとえ ff でも全部の音を強く弾かない。やかましくしない。第九は過去Vn1しか弾いたことがなくVn2ははじめてなので、出だしもついボケっとして落ちてみたり。早く慣れないと。

●3楽章:Vn2がこんなにキレイなメロディーを弾いていたとは。生きてるうちに弾く機会があってよかった。それにしてもVn1は大変そう。

・いつの間にか前プロは無し、という話になったらしい。ちょっと物足りない気も。

・ようやく参加費の1.3万を支払う。今回はトラではなく市外からの一参加者という扱い。

・チケットの販売状況について。今回は一人につき三枚割り当て。道外からもわざわざ聴きに来る人(指揮者や歌ソリストの追っかけ)が多数いるそうで、おそらく当日券の販売にチケットは足りず、前売券にはプレミアがつきそうな勢いです。

・千歳フィル団員同士の結婚について発表。メデタシメデタシ。

・千歳フィル団員同士の結婚について発表。メデタシメデタシ。♪本番 小林研一郎指揮『炎の第九演奏会2008in千歳』 2008.7.13(日)15時開演@千歳市民文化センター

♪札フィル練習 2008.5.24(土)18:15-21:45@芸術の森 大練習室

曲 ラフマニノフ交響曲第2番 → 後宮からの逃走序曲 → ラプソディー・イン・ブルー

・美唄の本番(森広)を終えて芸森へ、森から森への移動。高速道路を使い、札幌南ICで降りて滝野経由で行くと思ったよりかなり早く着きました。

・駐車場の料金所に『駐車場回数券 6枚綴り1000円』の看板が初お目見え。これまで、一回一律500円だったのでこれはお得! と即断して購入しました。しかし、せいぜい年に2~3度しか来ないので、券を無くさないよう注意しないと。

・今回、芸森の大練習室という部屋にはじめて入りました。アリーナとはまた別なのですね。かなり広く、大編成のオケでも余裕で入りそうです。そこではビオラのパート練習をやっていました。ビオラにとってラフ2は特に難曲です。自身も過去弾いたことがありますが、むしろVn1より大変かも。パート練習を邪魔しないよう、無音でひたすらラフ2・4楽章の右手の上下動のシミュレーション。

・練習開始前にエキストラの紹介。「ぴかりん(仮名)さんです」 これで三度目。他団体では、紹介は最初の一回だけであることが多いのですが、こちらでは毎回紹介するようです。毎回注目されると、ちょっと気恥ずかしい。

●ラフ2

・まずは指揮者の気になる点をかいつまんで注意した後、全楽章通し(!)。

・ディミニュエンドについて。作曲者は、文字『dim.』と記号『>』を書き分けているのでそれを意識して弾き分けること。

・『p』と書いてある所はちゃんと音を小さくしましょう。しばらく『ff』なんかで弾いていると慣れてしまって、音量が落ちきらない。例え→「運転していて高速道路から降りた直後はスピード感覚が麻痺して、ついスピードが出てしまう」

・通しはどうにか最後まで辿り着く。体力勝負。オケ全体としては2楽章の真ん中が難所。途中、派手にズレてどうなることかと。個人的には4楽章が。。。弓すら合わない。。。

・最後の方になると疲れのせいか、弦奏者にだんだん口が開いてくる人が現れるので注意。管奏者にその心配は無いけれど。

・『ここはもっと軽く!』など『軽く』という指示が随所にありました。曲のイメージから、つい力が入ってしまいがちです。

・さて休憩! となったと同時に後方から私の楽譜の所に駆け寄る人物が。「ちょっと楽譜を見せてください!」と、あるページを指し示し、「3楽章のここ! フェルマータの前! この部分弾きすぎです!」との注意が。管パートが弦パートのトラをつかまえて演奏上の注意をするなどということはあんまり無い話なのですが、それだけ私の弾き方が傍から見ていてヒドかったということでしょう。反省。あんまりいいメロディーなのでついつい。全然弾けてないのも後ろから見てるとバレバレなんでしょうね。。。

・休憩→本番当日の動きについて連絡。置きチケットについての諸注意ほか。

●逃走

・出だしの楽譜1段は暗譜のこと。

・おっととと、と、ちょっと先へ転げる。その感じが難しい。

●ガーシュイン

・まずはオケのみで要所の確認をした後に、ソリストの登場。

・閑話休題:「楽しそうに弾こう!」 指揮者の知人であるバイオリニストの話。もともとクラシックをやっていたが、それをやめて別なジャンルへ転身。そもそもメチャクチャ上手いこともあるけれど、その弾く姿がとにかく楽しそう!! なので機会があったら是非見てみてください、とのこと。「クラシックは楽だ。書いてあること弾きゃぁいいんだもん」と言い放ち、一時期モヒカンにしたり、ハカセタロウと一緒に弾いたりもしている方だそうですが、名前を聞き逃してしまいました。誰??

・ピアノの前に椅子が無いので、どうしたの? と聞いたところによると専用の椅子を使うのだそうです。ヘエエー

・いよいよソリストが登場し、オケとの初合わせ。緊張のためか、始めはオケの各パートともいつもの調子が出ない様子。指揮者は時おり軽い話を挟みながら練習進行。ピアノは、部屋の造りのせいかあんまり聴こえなかったのですが、雑味のないクリアな響きという印象です。

・指揮者は、いつものように優しく軽妙な口調でしたが、さすがに本番が近いせいか時おり鋭い眼つきに。ゴクリ… 自身の残る参加は本番のみとなってしまいました。あとは一人で出来るだけのことをするのみ。

・隣で弾いていた、同じくお手伝いのTさんにこれから支笏湖経由で室蘭に帰ると言うと、「"棺桶国道" 通るの?? 気をつけてね~」 棺桶国道?? 初めて耳にする言葉でしたが、昔は正面衝突が多くそのように呼ばれたのだそうです。なんと物騒な。無事帰り着きましたが。

・次回定演のメインがラフ2になったので西区オケのメンバーが多数偵察(?)に来るようです。身内の前では弾きづらい… 先日のブラ4・2楽章に続いて、ラフ2・3楽章は泣いてしまうかも。

・次回定演のメインがラフ2になったので西区オケのメンバーが多数偵察(?)に来るようです。身内の前では弾きづらい… 先日のブラ4・2楽章に続いて、ラフ2・3楽章は泣いてしまうかも。

♪本番 札幌フィルハーモニー管弦楽団 第42回定期演奏会 2008.6.1(日)13:30開演@Kitara大ホール

曲 ラフマニノフ交響曲第2番 → 後宮からの逃走序曲 → ラプソディー・イン・ブルー

・美唄の本番(森広)を終えて芸森へ、森から森への移動。高速道路を使い、札幌南ICで降りて滝野経由で行くと思ったよりかなり早く着きました。

・駐車場の料金所に『駐車場回数券 6枚綴り1000円』の看板が初お目見え。これまで、一回一律500円だったのでこれはお得! と即断して購入しました。しかし、せいぜい年に2~3度しか来ないので、券を無くさないよう注意しないと。

・今回、芸森の大練習室という部屋にはじめて入りました。アリーナとはまた別なのですね。かなり広く、大編成のオケでも余裕で入りそうです。そこではビオラのパート練習をやっていました。ビオラにとってラフ2は特に難曲です。自身も過去弾いたことがありますが、むしろVn1より大変かも。パート練習を邪魔しないよう、無音でひたすらラフ2・4楽章の右手の上下動のシミュレーション。

・練習開始前にエキストラの紹介。「ぴかりん(仮名)さんです」 これで三度目。他団体では、紹介は最初の一回だけであることが多いのですが、こちらでは毎回紹介するようです。毎回注目されると、ちょっと気恥ずかしい。

●ラフ2

・まずは指揮者の気になる点をかいつまんで注意した後、全楽章通し(!)。

・ディミニュエンドについて。作曲者は、文字『dim.』と記号『>』を書き分けているのでそれを意識して弾き分けること。

・『p』と書いてある所はちゃんと音を小さくしましょう。しばらく『ff』なんかで弾いていると慣れてしまって、音量が落ちきらない。例え→「運転していて高速道路から降りた直後はスピード感覚が麻痺して、ついスピードが出てしまう」

・通しはどうにか最後まで辿り着く。体力勝負。オケ全体としては2楽章の真ん中が難所。途中、派手にズレてどうなることかと。個人的には4楽章が。。。弓すら合わない。。。

・最後の方になると疲れのせいか、弦奏者にだんだん口が開いてくる人が現れるので注意。管奏者にその心配は無いけれど。

・『ここはもっと軽く!』など『軽く』という指示が随所にありました。曲のイメージから、つい力が入ってしまいがちです。

・さて休憩! となったと同時に後方から私の楽譜の所に駆け寄る人物が。「ちょっと楽譜を見せてください!」と、あるページを指し示し、「3楽章のここ! フェルマータの前! この部分弾きすぎです!」との注意が。管パートが弦パートのトラをつかまえて演奏上の注意をするなどということはあんまり無い話なのですが、それだけ私の弾き方が傍から見ていてヒドかったということでしょう。反省。あんまりいいメロディーなのでついつい。全然弾けてないのも後ろから見てるとバレバレなんでしょうね。。。

・休憩→本番当日の動きについて連絡。置きチケットについての諸注意ほか。

●逃走

・出だしの楽譜1段は暗譜のこと。

・おっととと、と、ちょっと先へ転げる。その感じが難しい。

●ガーシュイン

・まずはオケのみで要所の確認をした後に、ソリストの登場。

・閑話休題:「楽しそうに弾こう!」 指揮者の知人であるバイオリニストの話。もともとクラシックをやっていたが、それをやめて別なジャンルへ転身。そもそもメチャクチャ上手いこともあるけれど、その弾く姿がとにかく楽しそう!! なので機会があったら是非見てみてください、とのこと。「クラシックは楽だ。書いてあること弾きゃぁいいんだもん」と言い放ち、一時期モヒカンにしたり、ハカセタロウと一緒に弾いたりもしている方だそうですが、名前を聞き逃してしまいました。誰??

・ピアノの前に椅子が無いので、どうしたの? と聞いたところによると専用の椅子を使うのだそうです。ヘエエー

・いよいよソリストが登場し、オケとの初合わせ。緊張のためか、始めはオケの各パートともいつもの調子が出ない様子。指揮者は時おり軽い話を挟みながら練習進行。ピアノは、部屋の造りのせいかあんまり聴こえなかったのですが、雑味のないクリアな響きという印象です。

・指揮者は、いつものように優しく軽妙な口調でしたが、さすがに本番が近いせいか時おり鋭い眼つきに。ゴクリ… 自身の残る参加は本番のみとなってしまいました。あとは一人で出来るだけのことをするのみ。

・隣で弾いていた、同じくお手伝いのTさんにこれから支笏湖経由で室蘭に帰ると言うと、「"棺桶国道" 通るの?? 気をつけてね~」 棺桶国道?? 初めて耳にする言葉でしたが、昔は正面衝突が多くそのように呼ばれたのだそうです。なんと物騒な。無事帰り着きましたが。

・次回定演のメインがラフ2になったので西区オケのメンバーが多数偵察(?)に来るようです。身内の前では弾きづらい… 先日のブラ4・2楽章に続いて、ラフ2・3楽章は泣いてしまうかも。

・次回定演のメインがラフ2になったので西区オケのメンバーが多数偵察(?)に来るようです。身内の前では弾きづらい… 先日のブラ4・2楽章に続いて、ラフ2・3楽章は泣いてしまうかも。♪本番 札幌フィルハーモニー管弦楽団 第42回定期演奏会 2008.6.1(日)13:30開演@Kitara大ホール

♪札幌西区オケ練習 2008.5.3(土)18:30-20:50@札幌西区民センターホール

曲 ブラ4-3→4→1→2楽章 → シチリア島 → ペールギュント → アンコール

・本番を約1週間後にひかえた、直前の追い込み練習。

・練習開始のチューニングと同時に到着。いっつもギリギリ。

・指揮はゲンゲン。本番が近いので、さすがに時折目つきが鋭く。

●ブラ4:基本的には流して、たまに気になるところで止める形の練習。

3楽章:難しい。けど、燃える。

4楽章:難しい。けど、泣ける。冒頭の管楽器のハーモニーに拘り。

1楽章:とにかく冒頭の第一音でどれだけ美しい音が出せるか。テンポはこれまで試行錯誤があったが、今は、ゆったり・しっかりテンポに。さて本番は??

2楽章:ホルンソロ、いつもながら素晴らしいです。本番も注目。なんだか調子っぱずれな音が時々混じり、一体どの楽器かと思っていたら、遊んでいた子供の声でした。

・はじめは4列目で弾いていたが、2列目が欠席によりポッカリ空いて、キモチが悪いので詰めて弾いた。

・練習に入る前に、チューニング方法の確認。コンマスが座るまではA以外の音は出さないこと。

●シチリア島:難しすぎて、全ての音を正確に弾くのはとうの昔にあきらめた。とにかく置いていかれないように。

●ペールギュント:「朝」はサラッと。曲を二つ飛ばして「山の魔王の宮殿」。現れる各楽器が次々に笑いをとっていくという、オモシロ演奏。本番は一週間後。

・気の早い話ですが、来年の定演のメインはラフ2に決定。これまたしんどい曲を。。。

・「ゲンちゃん(←市ノ瀬氏のこと)がでるの? それじゃあ、聴きに行こうかな」と母。クラシック音楽のことはよく分からないけれど、ブリランテの演奏会の印象が強烈だったらしく、すっかりファンになってしまったようです。ちょうど5/11は母の日。息子から母へオケ演奏のプレゼント。なんてロマンチック~♪ もうこれで今年の母の日はバッチリだ!

♪本番 札幌西区オーケストラ定期演奏会第22回定期演奏会 2008.5.11(日)13:30開演@Kitara大ホール

曲 ブラ4-3→4→1→2楽章 → シチリア島 → ペールギュント → アンコール

・本番を約1週間後にひかえた、直前の追い込み練習。

・練習開始のチューニングと同時に到着。いっつもギリギリ。

・指揮はゲンゲン。本番が近いので、さすがに時折目つきが鋭く。

●ブラ4:基本的には流して、たまに気になるところで止める形の練習。

3楽章:難しい。けど、燃える。

4楽章:難しい。けど、泣ける。冒頭の管楽器のハーモニーに拘り。

1楽章:とにかく冒頭の第一音でどれだけ美しい音が出せるか。テンポはこれまで試行錯誤があったが、今は、ゆったり・しっかりテンポに。さて本番は??

2楽章:ホルンソロ、いつもながら素晴らしいです。本番も注目。なんだか調子っぱずれな音が時々混じり、一体どの楽器かと思っていたら、遊んでいた子供の声でした。

・はじめは4列目で弾いていたが、2列目が欠席によりポッカリ空いて、キモチが悪いので詰めて弾いた。

・練習に入る前に、チューニング方法の確認。コンマスが座るまではA以外の音は出さないこと。

●シチリア島:難しすぎて、全ての音を正確に弾くのはとうの昔にあきらめた。とにかく置いていかれないように。

●ペールギュント:「朝」はサラッと。曲を二つ飛ばして「山の魔王の宮殿」。現れる各楽器が次々に笑いをとっていくという、オモシロ演奏。本番は一週間後。

・気の早い話ですが、来年の定演のメインはラフ2に決定。これまたしんどい曲を。。。

・「ゲンちゃん(←市ノ瀬氏のこと)がでるの? それじゃあ、聴きに行こうかな」と母。クラシック音楽のことはよく分からないけれど、ブリランテの演奏会の印象が強烈だったらしく、すっかりファンになってしまったようです。ちょうど5/11は母の日。息子から母へオケ演奏のプレゼント。なんてロマンチック~♪ もうこれで今年の母の日はバッチリだ!

♪本番 札幌西区オーケストラ定期演奏会第22回定期演奏会 2008.5.11(日)13:30開演@Kitara大ホール