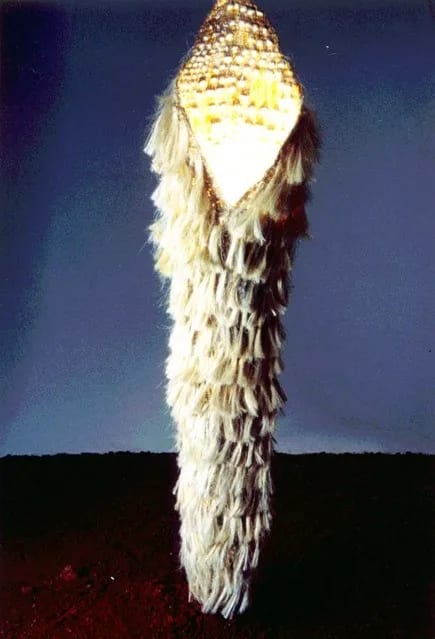

◆「HAMAGE TO THE EARH」 1990

素材:サイザル、レーヨン、金銀糸、針金、鉄

技法:織

H 220×W 60×D 50cm

撮影:ROBERTO 奥村

1997年7月25日発行のART&CRAFT FORUM NO.8に掲載した記事を改めて下記します。

紙は主に植物性の繊維を漉いて製したもので、後漢の時代に発明されたといわれ、2000年の歴史があり、今日では私どもの生活に欠くことのできない物質の一つとして、生活の隅々にまで、ごく自然に使われている。トイレットペーパー、テイシュペーパー、コピー用紙、新聞紙、雑誌、等々、その用途は多様であるが、パピルスやタパなどの一部の例外を除いて繊維を漉くという製造方法がほぼ一律なため、薄口から厚口まで多種にわたるものの、その形状は一般的には平面である。この平面性は加工がしやすく、結果として多用途となり、需要を拡大させ、明治以降その生産量は飛躍的に増大した。だか、この需要拡大を支えたのは均一な機械漉きの紙であって、紙の全生産量に占める割合では手漉きの紙は微々たるものである。機械生産が手工業の座を奪う歴史は紙に限られたことではなく、天然繊維を原料とする糸や布、土を原料とする陶磁器、そして鉄、木、ガラス等も例外ではない。現在、工業製品に、その座を追われた、これらの素材を原料とする手作り製品は工芸品もしくは美術品として生産・制作されている。

紙は燃えやすく、溶けやすく、皺になりやすく、破れやすい、この様な性質は原料となる植物よりも脆弱かもしれない、植物から繊維だけを取り出し、トロロアオイなどの植物性粘液の粘滑性を利用して、漉き桁で繊維を流動させ紙層を形成し、乾燥させただけの製品であるからだ。物質が力を持つのはエネルギーを含有しているからで、丁寧に水洗されたり、叩解してエネルギーを取り去られた繊維で漉かれた紙は当然のことながら弱く、他のエネルギーが加われば、瞬時にその「かたち」を変化させる。この状態が燃焼であったり溶解や皺、破断という現象で表れ、「紙の弱さ」として私どもは実感するのである。すなわちこの弱さが無性格であり、結果として多用途になるのである。 トイレットペーパーは水溶性を最大の特徴とし、新聞紙や雑誌で代表される印刷用紙は多様な染料・顔料の染着に適応することで需要を拡大させてきた。又、絵画や書にとって紙は必要不可欠な媒体であるのは紙が自己主張せず、絵画や書としての表現を疎外しないからである。一方、和紙に柿渋を塗布することにより耐水性を得て番傘となり、和紙を細かく断ち、揉み込み、撚りを掛けることにより糸としての強度を得て、紙布が生まれるなど紙の製造過程や後加工でエネルギーを加え「強い紙」も生み出されている。すなわち紙が紙たる所以は多様な用途と多様な表現を試みる使用者や制作者の知恵と工夫のエネルギーを素直に受け入れる素材であるからだろう。

5月19日(月)~24日(土)に千疋屋ギャラリー(東京)で中野恵美子展「道標」が聞かれた。展覧会案内に中野は作品制作は「今」の自分を確認する行為で作品は自分が歩み続ける上での「道標」であると記している。すなわち、中野にとって作品とは他者へのメッセージであるより、自分の作品制作の方向性を確認する大切な手段として作品は存在すると位置付けているようだ。

「そんなこと当り前だよ!」と言う人も少なからずおられると思うが、本当に自らの事として制作している作家が、どれだけいるのだろうか?。全ての作家が自分の制作姿勢を言葉にしているわけではないが、作品は何らかの形で発表している。他者は発表された作品を観賞し、そこから何を感じるかは自由であるが、多くの作品と出会う中で、多弁な作品もあれば無言の作品と出会うこともある。勝手な話であるが、作品から感じたことが観賞者内で整合性を保つ場合は問題はないのだが、私などは不整合な現象に悩まされる場合が度々ある。この様な場合は私の感性の弱さに問題があると自分に言い聞かせながら、次作に期待している。

中野さんの作品を始めて拝見したのは現代工芸展だと思う。以後、折々に拝見する機会は持ってきたが、正直言って「中野恵美子は何を創ろうとしているのだろうか・‥」という思いが強かった。美術評論家の久保貞次郎氏は1982年4月に東京セントラル絵画館で開催された「中野恵美子タペストリー展」の案内に「(前略)……あなた自身の力、あなたの内部にひそんでいる力を発見するために、あらゆる種類の経験と必死に格闘する決心と意志とを持たねばならない。中野さんは、織を通してその格闘をつづけている。」という一文を寄せている。この文を読み、なるほど中野は「自らの力を発見するために格闘していたのだ!」と理解すれば納得がいく。今回、中野は和紙と強撚の絹糸を二重織で織り、湯の中に浸すことにより二分の一に縮小させるという素材と技法を使用している。織りは東京造形大学でテキスタイルを専攻して以来、ほぼ一貫して重要な表現手段として使用しているが、紙を主要な表現素材にして制作したのは、恐らく初めてであろう。結婚以来、日常生活を共にしている母の書道の反古紙に、ごく自然に目を向けることになり、強撚の絹糸が紙という日常的で弱い素材と織りという基本的な技法を結びつけ、尚、強撚糸に含有されたエネルギーを放出することで発生する縮絨という力を借りて中野恵美子の作品は成立している。素材との出会いは、あくまでも自然に、技法も「織るために織る」のでなく、中野の言葉を借りれば「単に面を構成するもの」として使用し、縮絨という間接的技法にも作品を委ねるという、ごく自然な造形手法を獲得した結果、今回の「道標」がうまれたのである。林辺正子は「制作者は右手に<非物質的素材>を持ち、左手に<物質的素材>を持つ。ここで現場での実際の制性行為が発生するのである。」とA&C.F vol.7に記している。当初、中野は繊維素材を用いてタペストリーを織るということに情熱を傾け格闘し、クランブルック修了後は造形の根幹となる「私は何を創ろうとしているのか」という命題と格闘していたが、今回の作品から感じることは、右手と左手を使って作品を制作したことが伺い知れる気持ちの良い作品であった。

伝統的素材と技法を使った作品を創ると「工芸的」であると、批評する人々が今日でも現存する。表現を枠組みで捉えようとする学問が依然として健在であるからだが、実際には、そんなことはお構いなしに多様な素材と技法を用いて制作する作家が主流をなすのも時間の問題だと、少し楽観的であるが思っている。だが、表現の自由が社会性を獲得するには、批評や観賞者の感性の充実も大切だが、最も大切なことは、作家が、どのような作品を発表するかにかかっており、特に、「工芸的」と批評される作家が素材や技法に依存した作品を制作し続ける限り、この傾向は変わらないと思う。どの様な素材や技法を使おうと、生のままで表示しては、作家の位置するところがない。特殊な素材や技法を使った作家が得意満面で作品について語る姿を見掛けるが、素材や技法を発見したのではなく使用方法などの一つを見つけたに過ぎない。この様な錯覚から抜け出すためには、ごく自然に身の回りに存在する素材や、拘り続けている技法を、作家の顔がみえるものに取り込むことだろう。素材や技法はそのために存在するのである。