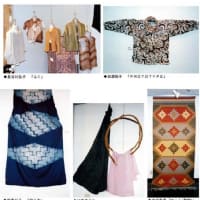

◆写真2 マルメガライが作ったかご

◆写真1 紙バンドを使い彼女の方法で作ってみた。

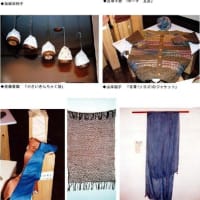

◆写真3 ~4 マニメガライの組む方法

2004年10月10日発行のART&CRAFT FORUM 34号に掲載した記事を改めて下記します。

民具のかご・作品としてのかご(20)

『組む』 高宮紀子

2004年10月10日発行のART&CRAFT FORUM 34号に掲載した記事を改めて下記します。

民具のかご・作品としてのかご(20)

『組む』 高宮紀子

2004年7月の末から9月の末まで平塚市美術館で「かご展」が行われることになり、少し関わることになりました。この展覧会はスコットランドで行われた「Contained Space」が中心になっています。「Contained Space」はエディンバラ大学アフリカ研究所のプルビナ キングさんが多くの人の力を借りて実現した展覧会ですが、日本で受け入れた美術館のキャパシティが大きいこともあり、もともとの展覧会に加えて、日本の民具と現代的な作品の部門が加えられることになりました。そして新たに5名の作家(上野正夫、高宮、谷川鶴子、本間一恵、山口紀子)の作品が展示され、私も出品することになりました。美術館の広い展示スペースは、各部門に仕切られ、最初に日本の民具、「Contained Space」、現代バスケタリーの作品、そして現代表現の作品へと順に見るようになっています。「Contained Space」の展示は、スコットランド(アナ キング)、ボツワナ(ハバショルウエ ントュエ)、インド(マニメガライ マニカム)、日本(関島寿子)の作品で構成されているのですが、海外から本人を招聘することになり、8月の始めボツワナからハバショルウエ、インドからマニメガライがやってきました。

この展覧会はいわゆる北と南の文化の交流という目的も持っています。単にかごを並べて鑑賞するだけでなく、人と人との交流というのも大切な目的のひとつでした。期間中、多くの教育プログラムが用意され、自由に来館者が参加できるようになっています。私はインドから来たマニメガライと一緒に組みのかごを作りながら解説をするというプログラムを行うことになりました。場所は彼女のかごの展示の前、プログラムは4日間続きました。彼女は少々の英語を話すのですが、親しくないとなかなか話してくれません。最初の内はタミール語の通訳を通してのみ、話をしていました。マニメガライの作るかごはヤシ(パルミラヤシ)の葉を細かく割いて組んだもので、たいがいの場合、別色の材を完成したかごの目に通して飾りをつけています。写真2が彼女のかごで、右側が飾りをつけたもの。材の幅は5mmぐらいで、厚みも0.5mmぐらいの薄いものです。だから10cm角のかごを作るのに、かなりの本数を組むことになります。一緒に作業をするのには、私には細かすぎるので、紙バンドを使って作ることにしました。

初日にマニメガライはかごの底を作り始めました。まず、数十本の材をタテ方向に全部並べ、1本おきにヨコ材を重ねて入れています。それから、下になっているタテ材をヨコ材の際で折り始めました。彼女のかごは、タテヨコ方向か斜めの組みで作られており、それ以外の技法は展示にありません。他の組み方についても、技術的にいろいろなことを知っているようで、見せようと思って持っていた他の組み方のサンプルについても全部知っているふうでした。マニメガライの組み方については、以前同じ方法をハワイでラウハラのかご作りの時に体験したことがあります。あの時も、組み方や組織の進め方がいつもやっている私の方法と違い不思議に思いました。しばらくして、私が紙バンドで斜めに組むかごを組み始めると教えてくれるようになりました。彼女はタテヨコに組む方法と同じやり方で、斜めに組みかごを作るのでした。彼女から操作を教えられ、まねてやってみるのですが、時々奪うように作りかけのかごを取り上げられてしまいました。斜めに組んだかごの方はほとんどマニメガライが作ったようなもので、組織の詰まり方が全然違います。その後タテヨコ方向に組むかごを作りました。写真1はその時に作った斜めの組み(前)とタテヨコ(後)に組んだかごです。

前号にマオリ族のさいころ状の立体を作る方法を紹介しましたが、オーストラリアのアボリジニも同じようにニュージーランドフラックスを使ってかごを組むことがわかりました。ちょうどマニメガライの横で組んでいた時に、いろいろな方が声をかけてこられたのですが、ある方からその場で教えてもらったのです。マオリの方法と同じで、幅の広いブレイドを組んで四角いかごを作る方法でした。偶然にも四角いかごを作る方法が三つあることがわかったのです。私の方法とマニメガライ、アボリジニの方法です。それまで、組みについてはわかったように思っていたのが、そうではありませんでした。

組みはプレイティングとも言います。辞書で引くと『糸などの細いものを交互に絡みあわせる(引用:小学館CD版国語大辞典(新装版)c小学館 1988)』とあり、昔から編むといった意味でも使われているようです。写真1の斜めに組んだかごの組み目をよく見ると、一つの目は二つの方向の材が斜めに交差し重なってできています。一つの目を作るのにはこの二方向の材を1本ずつ両方動かして重ねるわけです。一度に一目ずつ作っていくのですが、この方法で全体を組むと、組織と組織の隙間が真四角になります。これはどちらも同じ力で押え合っている、あるいは角度が同じという証拠です。私がやっている方法はこれです。これに対してマニメガライの方法は、一本おきにタテ材をヨコ材の間に入れ、下になったタテ材を手前に折る。残ったタテ材の上に新しいヨコ材を置き、折ったタテ材を元にもどし、置いたヨコ材の下にあるタテ材を手前に折るという操作をします。(写真3)この方法では一挙に目ができますので先ほどの方法とは違うのですが、やはり組織の目の隙間は真四角になります。だから、できあがると操作の違いはわかりません。マニメガライの組み方はどちらかというと、織りに近いもので、織り編みとか、織り組み編みとも言われています。でも、こうやっていろいろな組み方の方法を知ってしまうと、逆に私の知っていた方法は何処から来たのだろう、と疑問に思えるようになりました。

私がやっている操作方法は組みの目を一つずつ、二本の材を重ねながら進む方法なので、どこかを先に組んで、残りを別に組むとたちまち材の角度が歪んでしまいます。でもマニメガライの方法は折ることで材がとまっているので、均一に組まなくても全体を仕上げることができます。だけど、樹皮、竹、樹木のへぎ材ですと折ると切れてしまうのでできません。つまり彼女の方法は使う素材が柔軟であることが大事です。また厚みも薄い方がいい。実際紙バンドを使い、マニメガライの方法で斜めに組むと組織の隙間は詰まりますが、縁で材を返して側面を二重にしようとすると、詰まった組織が硬くて端が入らない。彼女もたいへん苦労したようで、指が痛いと文句を言っていました。これに対し、同じ紙バンドでもタテヨコ方向の組み方をした場合はマニメガライの方法は有効でした。非常にやりやすかった。ただ紙バンドは厚みがあるのと、しっかり折り目がつかないので洗濯バサミで押える必要がありました。

マニメガライの使っている素材は薄くて表面がすべすべしています。しかし柔軟でしっかり折っても皺にならないので、折って曲げて組んでいくとしっかり詰まった組織を作ることができます。多くの本数を操作するので一目一目組む方法ではまとまりがつかないと思います。彼女のやっている方法は素材との関わりが深いということがわかりました。素材との関係は、マオリ族とアボリジニ方法も同じです。ニュージーランドフラックスの元が分厚く、葉先を二つに分けることができるからブレイドを組み、方向を変えて繋げることで四角いかごができたのだと思います。このように技術というのは素材の特性で多様化するのです。つまり、私の操作方法も結局、自然素材よりはぐんと都合のいい紙バンドのおかげ、しかも斜めに組んだ時に有効な方法だということがわかりました。

当たり前に使っていた組みですが、ちょっと関係がわかりました。見かけは同じ構造が違う方法でできるという、編み組み技術の事例がまた増えました。実際に編む作業を見てみると、手の操作というのがたいへん重要なポイントになります。現存する世界の編み組みの操作方法を集めて、そこから手繰っていけば、まだまだ面白いことがみつかるかもしれません。もしかしたら、手の操作方法という項目が組織分類に加わるかもしれません。

私は初めてかごの教室に来られた方に、組むと思うことをやってみて下さい、とお願いしています。大概の方が、え?まだ何も知らないのに、と躊躇されますが、素材を手にしていると自然に組むことをやっていらっしゃる。言葉からの動作のヒントも少しはあるでしょうが、手にしている素材をどうやって繋げて面にするかという問題ですから、自然に方法が見つかってくるのだろうと思います。おそらくかごの技術が誕生したのもこんな具合だったのではと思っています。