図版:京都大学野生動物研究センターより

20世紀は戦争の時代でした。前半には世界的な大戦争が二つも起こり、後半にも朝鮮戦争、ベトナム戦争、中東戦争などが起こって、多くの人命が失われました。

戦争では、人々が殺し合います。

ヒト以外の動物が、同族の間で殺し合うかというと、そういう例は少ないようです。

動物にとって、最も大事なのは種の保存。同族同士で殺し合うのは、種の保存という目的に反します。

雌をめぐって雄たちが戦うという行動は、いろいろな動物で広くみられます。「強いDNAを残す」という自然の摂理ですね。しかし、戦いに敗れた雄が死に至る例は少ない。たいていの場合、負けた雄は逃げていきます。運悪く、致命傷を負って、死んでしまう例もありますが、例外的です。

強い雄が雌をめぐる戦いに勝ち、自らのDNAを子孫に残すのは、種の保存という目的に合っています。

水槽でメダカを買うと、孵化した稚魚を、親が食べてしまいます。これは、「水槽」という環境のせいです。沼や川は広いので、親が稚魚を誤って食べてしまう、ということは起こらない。

カマキリは、交尾を終えると雌が雄を食べてしまうんだそうです。これは、交尾後の産卵のために栄養をつけるのに役立ちます。雄は交尾という「種の保存」に直結する仕事を終えた後、自分の体を雌に提供し、雌の栄養になることで、もう一度「種の保存」に貢献するのです。

ライオンは、少数の大人の雄(リーダー)を中心に、10頭ぐらいの雌、子どもなどよりなる集団(プライド)を形成して暮らします。

若いオスは成熟するとプライドを追放され、他の集団のリーダーに戦いを挑みます。これに勝利した若い雄は、その集団を乗っ取ります。そして、集団の中にいる子どものライオンを皆殺しにするんだそうです。

ライオンの雌は、ふつう2年に一度出産します。子どもが一歳半を過ぎるまで、発情せず、雄と交尾しません。子どもが成熟したり、死んだりすると発情するんだそうです。

新しいリーダーの雄は雌と交尾し、自分のDNAを残すために、子どもを殺します。子どもが大きくなるのを待てばよさそうなものですが、雄は待てません。なぜなら、リーダーの座にいる期間がそれほど長くないからです。リーダーの期間は、ふつう2年ほど。雄ライオンの全盛期は5歳から6歳で、一度リーダーの座を失うと、カムバックすることはできません。なので、自分のDNAを残すことができるのは、リーダーの座にいる2年間だけで、その間に多くの雌と交尾しないといけないのです。

ライオンの子殺しは、短期的に種の保存に反するように見えますが、強い雄のDNAを残すという意味で、種の保存の役に立つ行動といえます。

霊長類の中で、人間にもっとも近いといわれるチンパンジーも、同族間の殺し合いをするそうです。チンパンジーもまた集団を作り、そこにリーダーがいます。リーダーの地位を争って、雄同士が戦い、敵を殺してしまう例もありますが、チンパンジーの特徴は、集団間で殺し合いをする点です。

霊長類研究所の2014年の論文によれば、50年間でチンパンジーの18集団、ボノボ(ピグミーチンパンジー、チンパンジーと近縁種)の4集団を調査したところ、チンパンジーでは15集団で152件の殺し(観察例58件、推定例41件、疑い例53件)が認められた一方、ボノボでは疑い例が1件だった。この研究から、ボノボでは「殺し合い」があまり見られないが、チンパンジーの「殺し合い」が例外的なものではないことがわかります。

また、チンパンジーの同族殺しが人為的環境(飼育下)や環境破壊によるものではないかという説がありましたが、上記研究はそれを否定しています。

殺しの内訳は、加害者も被害者も雄が多い、集団内よりも集団間の攻撃に関わる殺しが多い、一対一ではなく、集団で一頭を殺すことが多いそうです。その原因は細かく分析されていませんが、「雄による配偶相手や資源をめぐる適応的行動」とまとめられています。

チンパンジーに見られる同種間の殺しが適応戦略で説明がつくことを証明

チンパンジーは、一定地域内で遊動生活を送ります。ある場所の食糧が枯渇すると別の場所に移ります。しかし、棲息する森林の広さは限られており、そこで個体数が増えると資源(雌、食料)の奪い合いで「同族殺し」が発生するようです。

ふつう、食糧が足りなくなるとそれを食べる動物の個体数は自然減により減少してバランスが回復しますが、同族殺しは自然死を待つのではなく、積極的に個体数を減らす戦略です。

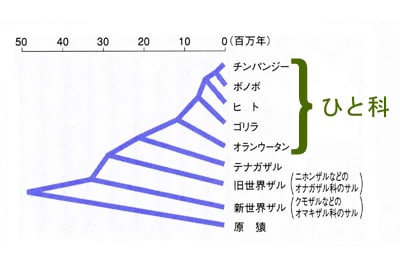

チンパンジーとヒトは同じ霊長類で、同じ祖先から枝分かれしたと考えられます。「同族殺し」のDNAを共通して持っていたのかもしれません。(ただし、チンパンジーから分かれたボノボにその習性がないのが謎)

一方、チンパンジーとヒトでは大きな違いもあります。

それは、ヒトが生活環境を広げたということです。

ヒトは、チンパンジーとの共通祖先から別れた後、樹上から地上に降り、草原での狩猟生活に入りました。野生動物は多く、森林内の限られた木の実をめぐって争う必要はありませんでした。人口が増えれば、ある集団は別の場所、気候帯に移動し、生活圏を広げました。

ホモサピエンス(現生人類)の20万年の歴史のほとんどの期間、ヒトは狩猟採集生活を行っていました。

それが大転換するのが、牧畜と農耕・定住の始まりです。

ヒトは、人口増大と食糧不足の問題を、生活圏の拡大ではない方法で解決しようとしました。食料を自分の手で増産することを思いついたのです。

食糧生産によって、ヒトは余剰食糧を持ち、倉に保管します。すると、それを盗もうとする人が出てきます。

武装した騎馬民族が農耕民族を襲い、食料を奪うだけでなく、人も殺します。農耕民族同士でも同じことが起こります。動物には見られない「殺し合い」の例です。

狩猟採集民族は野蛮で攻撃的で、農耕民族は平和的というようなイメージがありますが、実は狩猟採集民族間の戦いは少なく、農耕民族のほうが好戦的であるようです。殺された人の化石や人骨の研究や、現存する未開部族の研究からもそれがわかります。

ヒトの殺し合いが、限られた資源をめぐる戦いであり、広い意味で「人口調節機能」であることは、夙に指摘されてきました。

中国史の研究者、宮崎市定は、中国で古代から繰り返される「大乱」が人口調節機能であると見ていました。

新型コロナで「生善説」、「死悪説」について考える

20世紀の大戦争は、それが地球規模で発現したものです。

人類は、南極を除く全大陸に進出しつくし、これ以上、フロンティアを開拓することができません。一方、科学技術、医療技術が発達し、新生児の死亡率は下がり、寿命は長くなり、「人口爆発」が起こりました。

人口稠密地帯には、しばしば感染症が発生し、短期間に大量の人命を奪いますが、それでは足りません。

そこで「戦争」という名で殺人を正当化し、人口を減らすメカニズムが発動するのです。

人口を減らすもう一つの方法は出産制限です。

嬰児殺し、堕胎、中絶、避妊…

売買春もまた、出産を伴わない性欲の解消法です。

先進国は「家族計画」の意識がいきわたり、少子化が進行、人口が減り始めています。

21世紀に入り、コロナ19のような感染症が広がるとともに、ロシアのウクライナ侵攻、イスラエルのガザ地区侵攻のような局地戦が頻発しています。これも人口調節機能の一環と解釈することができます。

売買春は、古代から現代まで、世界各地で連綿と続いています。「合法化」されている国もあります。

先進国における結婚年齢の上昇、結婚忌避もまた、少子化を加速しています。長寿化にともなうライフスタイルの変化も、人類の「人口調節意識」の無意識の発現であるかもしれません。

今世紀に入ってクローズアップされてきた性意識の多様化の尊重(同性愛、同性婚の公認)も、人口抑制効果があります。

これが人類の英知の現在までの到達点であり、限界でもあるのでしょう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます