これまで、花ぐるいであった祖父がのこした膨大な花道具を紹介してきました。

しかし、情けない事に、私も含め周りには正式に花生けをマスターした者はいません。ですから、古い花道具を前にしても、それを活用するすべがありません。

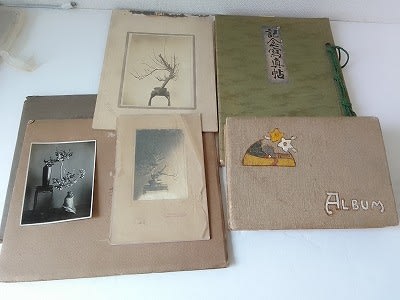

そんな折、祖父関係の物を整理していたら、活花の古い写真が出てきたので、それを手掛かりにして、これらの花道具がどのように使われていたのか考えてみます。

いずれも、大正ー昭和初期のものだと思われます。

活花大会の会場でしょうか。

何かの式典で生花を飾っているのでしょう(人物は祖父)。

これらとは別に、写真屋さんに頼んで、作品を撮っておいたのですね。

バランスの勝利?・・・・・直立しているのが不思議です。

木彫の達磨さん、以前に紹介した物とは違いますね。

と、ここで、次の写真に釘付けになりました。

豪快に活けられた松と梅・・をかろうじて支えている花器・・・・見覚えがあります。

『古銅唐人三脚丸水盤』です。

さらに、写真の花台も見つかりました。

これで、もう花(樹枝)を挿すだけですね(^.^)

でも、今時、写真のような枝ぶりの松や梅を探すのは困難。何よりも、あんなに大きくて重い枝をどうやってとめる?(^^;

凄いです。

けものへん。

ほんとにどうやってとめる???

トンカチで叩き込むか???

私も興味しんしんです。

今日も暑いかな?

良い午後でありますように(^^)/

遅生さんのお祖父様は活花をやっていたかたなんですね!

それも写真や雰囲気から察するにかなりやられた方だったんですね。(^^)

当然花をいける道具もこだわられたんでしょうね。

遅生さんコレクター気質はお祖父様の影響もあるのかなあと拝見しておりました。

それにしても花というか枝をいけた写真は迫力がありますね!

なんとも贅沢な気がします(^^)

それを手掛かりにして、これらの花道具がどのように使われていたのかが分りますね。貴重な資料でもありますね(^_^)

お祖父様は花ぐるいを超えた存在ですね(^_^)

大きな式典会場の生花の飾り付けを一手に引き受けて実施されていたのですね。

さしずめ、現代の假屋崎省吾的存在ですね(^-^*)

生木は、見た目以上に重いです。あの写真の大きさだと、大の男でもじっと持っているの難しいと思います。

それを支える花器の中はどうなっているのでしょう。

残念ながら、そこの所の写真はありませんでした(^^;

昔は男性がされてましたよね。

こちらの祖父もそうでした。遠州流かな。

祖母は池坊の冊子があるので池坊かなと思いますが。

実母は池坊で常に玄関床の間には花が飾られてましたので、こうした古典華を習うのは夢でした。

しかし、普通の生け花は2時間のお稽古ですが、古典華は一日がかりですよと言われ、時間がなく今に至ります。

遅生さん、これだけの花たてを生かすためにも!ぜひ古典華を習いに行かれてください。

おじい様、お悦びに成られるのではないでしょうか。

2代続けば、家が潰れます(^^;

骨董30年周期説もあながち嘘ではないかもしれません。

親が死んだら、何だこんなガラクタ!と言って、息子が業者に二束三文で叩き売り、それが市場に出てくるわけです。

そうでないと、業界で扱う品物がなくなってしまいます。それでも、30年たっていれば、仕入れる方は大手を振ってウブ出し。

最近は寿命が延びたので、骨董40年周期説の方が良いかも知れませんね(^.^)

もう、100年近く前のお話です。

その頃に生きていれば、私も活花をやったかもしれません。

まあ、チープなファミリーヒストリーです。

NHKではボツになります(^^;

これだけの大物を豪快に活けるのはやはり男の領域でしょうか。

以前、さる人から、あまりに大きくて重い木なので、ジャッキを使って活けたと聞かされたことがあります。

古典華というのですね。

で、私もこういう花は、男性専科だと思っていました。

ところが、今回、活花大会の作品を写真で見ると、女性の方も結構出品されていてびっくりしました。

古典華は一日がかりですか。そうかもしれませんね。

残念ながら、これから習おうにも、気力が足りません(^^;

『古銅唐人三脚丸水盤』を支える脚の彫り物が豪華ですね。

この浅い水盤に 大ぶりの松や梅の枝をいける時や いけてからのバランスを保つは

水盤の中の横長の これも剣山の一種でしょうか?これに刺して立たせてあるのでしょうか?

お祖父様は、生け花界では、とても有名な方だったのがうかがえます。

遅生さん、写真を参考にお花を生けてみなさい。

とお祖父様がおっしゃっているような。

新たな才能が開花しそうです。😃