先回のブログで、戦時中、金属類回収令によって、寺の梵鐘の多くが供出され、かわりにコンクリート製の鐘が鐘楼に吊るされた事を書きました。

この事は、割合広く知られていますが、供出の実態はほとんど明らかになっていません。

今回は、貴重な調査を紹介します。さらに、現地を訪れ、鐘以外の供出仏具や供出を免れた梵鐘についてその書きます。

この調査は、数年前に、郷土研究家、佐藤和夫氏によってなされたもので、岐阜県垂井町の50寺院の戦時中の供出状況を調べたものです(美濃文化総合研究会機関紙『美濃の文化』No.138、平成29年10月)。

50ヶ寺中、供出された梵鐘は43個、供出免除されたもの2個、不明5個でした。

鐘を供出した後は、鐘楼を安定化させるため、何らかの処置を各寺は行ったはずですが、長い時間がたった今となっては不明の寺が多くありました。

コンクリート製梵鐘4ヵ寺、ドラム缶梵鐘1ヵ寺、石2ヵ寺。他の寺では、鐘楼に筋交いなどの補強を施したと考えられています。

供出時には、この写真のように、鐘の供養がなされました。

昭和18年2月7日、梵鐘6個、半鐘1個を南宮大社例大祭に、神輿が置かれる祭礼場に並べられた。僧侶により供養がなされた後、駅から列車で運ばれていったのです。

供出された鐘に対しては、感謝状が一枚、出されました。

一方、供出免除された梵鐘も2個ありました。

文部省が、国宝をはじめ、由緒伝来のある慶長以前の中世鐘を、回収の対象外として各県に通達を出したからです。

50ヶ寺の梵鐘の内、供出免除された物は2個。

真禅院:奈良時代製造と思われる梵鐘

願證寺:明暦元年9月10日(1655)鋳造

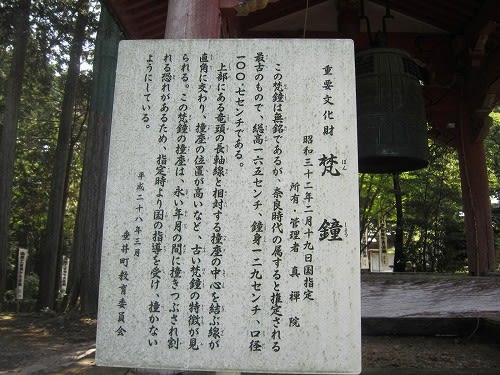

このうちのひとつ、真禅院の梵鐘を尋ねました。

この寺は、南宮大社内にありましたが、明治の廃仏毀釈時、村人たちの必死の努力で、1㎞先の場所に移転し、難を逃れました。

重要文化財の3重の塔がそびえています。

入口近くに鐘楼があります。

造りの様式から、奈良時代の作と考えられています。

鐘がつぶれる恐れがあるため、つかないようにしているそうです。

さらに、寺院の本堂内で使われていた金属製仏具も供出されたため、その代用品として、陶磁器製やコンクリート製の品が使われました。ほぼ半数の寺院で、これらが確認されました。

その一つ、正行院におじゃましました。

この寺も、南宮大社脇にあります。

左から、コンクリート製の香炉、花立(2個)です。

花立の高さ、40㎝。とてつもなく重いです。

墨で黒く塗ってあります。剥げが、年月を物語っています。

この寺の鐘楼と鐘。鐘は、戦後すぐに再鋳されました。

なお、屋根は、通常の平行にわたされた垂木に対して、垂木が放射状に配置された扇垂木造りで、鐘楼としては珍しい造りです。格式の高さが表れています。

この地方の寺社は、幾たびも、戦火にまみれ、苦難の道を歩んできました。南宮大社も、関ケ原合戦時に焼失しました。南宮山が、毛利勢の陣地であったからです。今の社殿は、その後、家光が再建したものです。

各寺も、いろいろな苦難を乗り越えてきました。戦時中の金属類回収令による梵鐘や仏具類の供出は、寺の歴史の中でも、きわめて特異な出来事です。が、それも創意工夫と忍耐によって乗り越えてきました。今、多くの寺は、檀家の減少や後継者問題で厳しい状態にありますが、きっと、それを乗り越えて、次の時代へ梵鐘を繋いでいってくれると思います。

これが、ここ数日のお寺巡りで得た私の感想です。

他は門徒が寄進して新たに誂えたのでしょうね。

それも大変なことだったと思います。

それを調べた郷土研究家がおられるんですね。

また、今回、遅生さんも実地に調査されたんですね。

お疲れ様でした。

全ての梵鐘が強制的に供出させられたわけではなかったんですね。

古い物や由緒ある物は残されたんですね。

今、また、確かに、「多くの寺は、檀家の減少や後継者問題で厳しい状態にあります」ね。

でも、「それを乗り越えて、次の時代へ梵鐘を繋いでいって」欲しいですよね。

関ケ原合戦時に毛利勢の陣地となった南宮山に南宮大社というものがあったんですか。

戦国時代の歴史小説が好きなものですから、興味を惹かれました。

南宮大社は戦国時代よりもずっと古く、律令制下、美濃国の一之宮となりました。製鉄の神をまつっています。今は痕跡もないですが、滋賀県境伊吹山の東裾(岐阜県西部)に、日本の製鉄のルーツの一つがあるのだそうです。伊吹おろしの強風を製鉄に利用したそうです。後に、そこにいた刀鍛冶たちが東(関市周辺)へ移動し、関が刀工で有名になりました。関の孫六ですね。

私は歴史にあまり強くないので、いろんな人の受け売りです(笑)