三輪田米山、自作俳句の書です。

全体:37.6㎝x18.3㎝、本紙(紙本):27.8㎝x116.8㎝。明治。

小振りの掛軸です。

『とんほうや 飛直しても 元の枝』

「とんぼうや 飛び直しても 元の枝」

三輪田米山、80歳の作です。

やはり、横広がり文字です(^.^)

多くの和歌をつくった米山ですが、俳句は少ないです。その分、作品もわずか。

「とんぼう」は、もちろん、米山自身、そして、私たちですね。

この句が表紙を飾っています。

やはり、名作ですね。

三輪田米山、自作俳句の書です。

全体:37.6㎝x18.3㎝、本紙(紙本):27.8㎝x116.8㎝。明治。

小振りの掛軸です。

『とんほうや 飛直しても 元の枝』

「とんぼうや 飛び直しても 元の枝」

三輪田米山、80歳の作です。

やはり、横広がり文字です(^.^)

多くの和歌をつくった米山ですが、俳句は少ないです。その分、作品もわずか。

「とんぼう」は、もちろん、米山自身、そして、私たちですね。

この句が表紙を飾っています。

やはり、名作ですね。

今回は、少し変わった書です。

全体:43.6㎝x194.2㎝、本紙(紙本):34.1㎝x138.3㎝。明治。古今和歌集、恋1、477、詠み人知らず。

『志るしらぬ那尓可あや那く和幾ていはん

おもひ能ミ社し留へ奈り々禮』

「しるしらぬなにかあやなくわきていはん

おもひのみこそしるへなりけれ」

知る知らぬ何かあや無く分きて言わん

思ひのみこそ標なりけれ

古今和歌集にある歌です。

実はこの歌は、在原業平の歌に対する返歌です。

右近の馬場のひをりの日、むかひにたてたりける車のしたすだれより、女の顔のほのかに見えければ、よむでつかはしける

在原業平朝臣

見ずもあらず見もせぬ人の恋しくはあやなくけふやながめくらさむ

返し

よみ人しらず

しるしらぬなにかあやなくわきていはむ思ひのみこそしるべなりけれ

右近兵衛府の馬場で舎人が騎馬で試射するひをりの日に、向かいの牛車の簾下から女の顔がほのかに見えたので、中将であった男が詠んで贈った。

見たこともない、かと言って、はっきり見た訳でもない人が恋しいので、今日はやみくもにもの思いに沈んで過ごします。

返歌

知っているとか知らないとか、どうしてむやみに区別して言うのでしょうか。ただ一途な思いだけが、道しるべなのです。

在原業平も、見事に返され、形なしですね。

この歌は、伊勢物語にも出てきます。

「知る」とは、単に「見知る」のではなく、「交わりをもつ」、また、「しるべ」は、「恋の道しるべ」なのでしょう。

作品に移ります。

今回の掛軸は、これまで紹介してきた三輪田米山の書とは、かなり趣が異なります。

楷書的草書の一文字一文字を、とつとつと配置していくのが米山書の特徴でした。

ところが、今回の作品は、文字のつながりや流れを意識した書になっています。

米山の書のなかでは、幅の狭い用紙を使っています。そこへ、五七五七七文字を一気呵成に書きこんで(書きなぐって)います。

落款も、歌の中に溶け込んでいるかのようです。

「和幾ていはん」の句では、「て」の止めと「い」の打ち込みが、ダブっています(^^;

たぶん、ものすごいスピードで書いていったのでしょう。

このような筆の使い方は、彼の書では珍しいと思います。先に紹介した、晩年のとつとつとした書とは対照的です。今回の書は、おそらく、仮名と漢字混じりの和歌のスタイルを確立する以前、壮年期に書かれた物でしょう。

このように狭い幅の用紙でも、横長の文字は健在です(^.^)

どうやら、横長文字は、年齢や書幅に関係なく、三輪田米山の特徴の一つといえそうです。

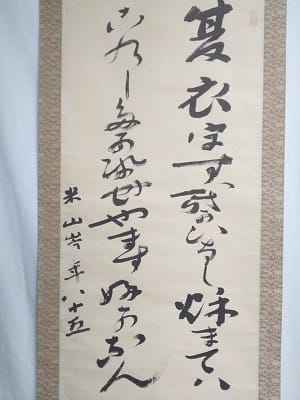

三輪田米山、晩年の書です。

全体:772.8㎝x194.5㎝、本紙(紙本)59.8㎝x131.0㎝。明治。

『夏衣宇す幾可ひなし秋まてハ

古乃し多可勢母やます婦可なん』

「夏衣うすきかひなし秋まては

このしたかせもやますふかなん」

貫之集(10世紀中頃)にある歌です。問題は、読みです。「秋まては」には、二通りあるようで、「秋待てば」と「秋までは」のどちらをとるかによって歌の意味が変わってきます。

(一)

「夏衣薄きかひなし秋待てば

木の下風もやまず吹かなん」

薄い夏衣もあまり役にはたたない。けれど、秋になれば、木の下を吹き渡る風が吹き続けるだろう。

(二)

「夏衣薄きかひなし秋までは

木の下風もやまず吹かなん」

薄い夏衣もあまり役には立たない。けれど、今日の涼みのように、風が通ると心地よいので、木の下を吹き渡る風が秋まで吹き続けてほしいものだ。

「かひなし」の意味をすなおに生かすとすれば(一)です。しかし、貫之集の詞書には、「六月すずみする所」(6月涼んでいる所)とあります。すると、(二)のように、この歌は、木の風が吹いて涼んでいる様を詠んだことになります。

私には、どちらが妥当なのか、判断が出来ません。

品物の方に移ります。

右上の遊印は珍しいです。晩年になって使いはじめたのでしょうか。

落款下の印章は、紙が損傷してなくなっています(^^;

落款には、「米山嵩年八十五」とあり、晩年の書であることがわかります。

先回や今回の品のように、和歌を仮名と漢字混じりで書く作品は、70代頃から晩年にかけて多く見られます。

米山は非常に多くの書を残していますが、これが、異端の書家、三輪田米山が到達した書の世界であったのではないでしょうか。

このスタイルを形作っているのは、おなじみの楷書的草書(時には、草書的楷書)です。ですから、和歌のように文字が多い書でも、一文字一文字、とつとつと配置していった結果、独特のリズムをもった書ができあがります。

もう一つ注目されるのは、書幅です。今回の書は、60㎝ほどもある大幅です。もともと、豪快な大文字の書を得意とした米山ですから、作品を書いてもらいたい村人は、なるべく大きな用紙を準備したに違いありません。このことは、仮名、漢字混じりの和歌など文字数の多い書を好んで書くようになった晩年になっても続いたと思われます。

その際、空間、特に横方向を埋めるため、横に広がった字を書いたのではないでしょうか(おそらく無意識で)。

幅広文字が、極端なまでにデフォルメされた米山の書の謎をとく鍵の一つになりそうです。

九州へ旅行に行った方から、お土産をいただきました。

人気の「胡麻せんべい」だそうです。

個包装の品が、20枚。

せんべいにしては少し大きめ。

ぺシッと割ってみると、

内部にも胡麻がびっしり。

せんべいに胡麻をまぶしたのではなく、胡麻を固めてあるのですね。

さっそくいただきました。

ほどよい甘さで、胡麻の味が口にひろがります。

食いしん坊も、一枚で十分でした(^.^)

いろんな人から土産をいただきますが、今回は満足度最上級。

土産物にも、うまいもん有り(^.^)

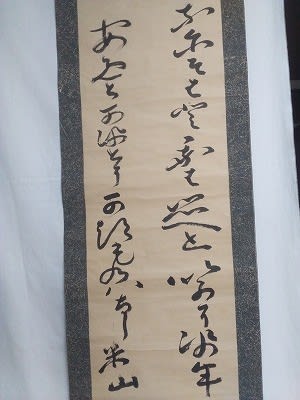

今回は、少し趣の変わった米山の書です。

全体:59.2㎝x210.5㎝、本紙(紙本):45.0㎝x135.1㎝。明治。

かなり大きな掛軸です。

仮名、漢字まじりで、自作短歌が書かれています。

『な尓そは登 我は思へと 以可耳染年

安免と可染と耳 可頭も乃ハなし 米山』

なにそはと 我は思へど いかにせね

雨と風とに 勝つものはなし 米山

これはいったいどうしたものかと思うのだが、どうしようもない、雨風に勝てるものはないのだから。

急な嵐でも来たのでしょうか。一人で山の上の神社を守る米山の心の様子が伝わってきます。

米山は日記代わりに歌を詠んだといわれています。その数は数千首に及ぶでしょう。

今回のように、和歌としてはイマイチのものが多いのですが、豪放磊落であった彼の心の内がわかって興味深いです。

米山の書には、落款が必ずあります。

しかし、印章の押してない物も多いです。

おそらく、出先で酒を振舞われた後、請われて書をしたためることが多かったからだと思われます。後日、書いてもらった人が、印章を押してもらいに来たのが今回の品でしょう。いいかげんに押されています(^^;