尾道の景観を愛した文学者たちと映画監督がいます。

志賀直哉が若い時にしばらく住居した家が、残されていて公開されています。この写真は彼の住んでいた部屋からの眺望です。

「暗夜行路」の構想をここで得たとされています。

正面には狭い海が見えその向こうには向島の造船所があります。さらに少し左手には石切り場が見えています。

家の外から向島を眺めると、こんな風になります。

この建物の見学受付をしていた女性がたまたま他にお客がこなかったこともあり、お茶を入れてくれました。その後すぐに別の見学者が一人来たので、一緒に志賀直哉の紹介を小一時間してくれました。

この居間から見える風景を描いた「暗夜行路」の一節を暗唱して聞かせてくれました。

(パノラマ:クリックで拡大)

「景色はいい所だった。寝ころんでいていろいろな物が見えた。前の島に造船所がある。そこで朝からカーンカーンと金槌を響かせている。同じ島の左手の山の中腹に石切り場があって、松林の中で石切り人足が絶えず唄を歌いながら石を切り出している。その声は市のはるか高い所を通って直接彼のいる所に聞こえて来た。」

「六時になると上の千光寺で刻の鐘をつく。ごーんとなるとすぐコーンと反響が一つ、また一つ、また一つ、それが遠くから帰って来る。そのころから、昼間は向かい島の山と山との間にちょっと頭を見せている百貫島の燈台が光りだす。それはピカリと光ってまた消える。」

(引用:http://naokun.cocolog-nifty.com/nekozura/2007/08/post_65d4.html)

彼の父親は総武鉄道の創始者の一人という資産家で、東京の渋谷区に広い屋敷をもっていました。そんな家庭の中で志賀直哉は父親と鋭く対立しました。「清兵衛と瓢箪」という作品にもそれを暗示するセリフがでてくるようです。(この作品は大学入試の題材となったことがあるように記憶しますが)

この尾道の借家は長年、地元からも忘れられていたのですが、そのことに気がついた文学者(名前を失念)がご自分の随筆で指摘したのです。その当時は、眺望を遮る建物が直ぐ目の前にあってそのことを嘆いたとのことでした。「その後、その建物が偶然火事で消失したことから、その土地を市が取得し、現在は公園にしたので昔の眺望が戻ってきました」と受付女性に教えてもらいました。

これがその門前の公園です。

尾道での滞在は若い時の一時的なもので、彼が一家を構えてからは奈良に家を持ちます。

尾道の文学コースには、もう一軒、重要な場所があります。

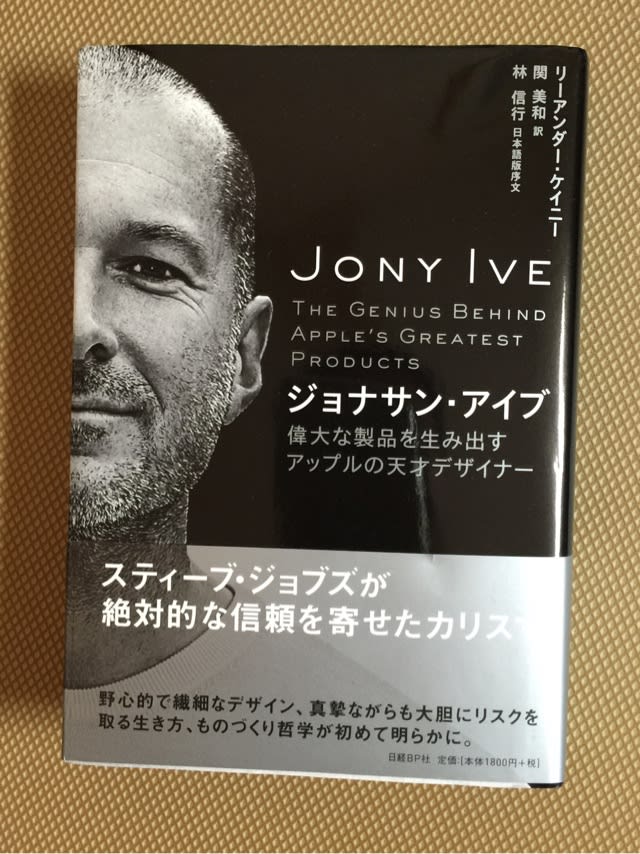

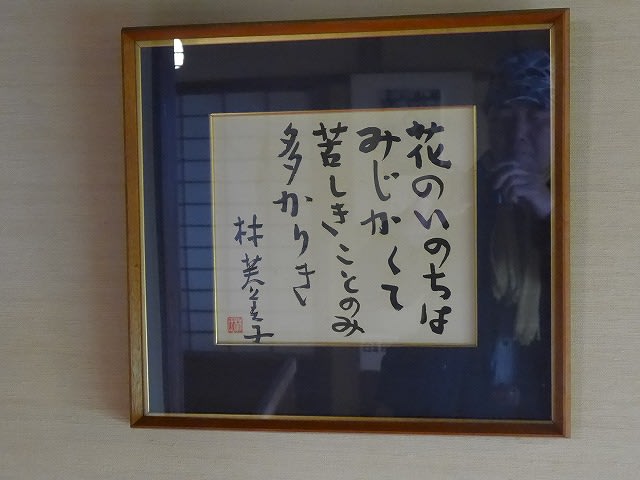

「おのみち文学の館」といって、古い民家をつかった資料館があります。『放浪記』の林芙美子の復元された書斎や『怪傑黒頭巾』の高垣眸の作品など、尾道にゆかりのある作家たちの資料を見学できます。ここからの尾道の眺めもなかなかのものでした。

ここもゆっくり見学したのですが、前の志賀直哉の家にもここにも、ほとんど見学者は入って来ませんでした。家の前を通る観光の坂道コースには相当数の人が歩いていましたが、もはや、志賀直哉も林芙美子も知らない世代なのでしょう。

~~

(引用:http://www.um.u-tokyo.ac.jp/publish_db/1999ozu/japanese/08.html)

このシーンのポスターが、志賀直哉の家に掲示されたいました。小津安二郎監督の「東京物語」の有名な場面です。尾道のお寺の石灯籠が写っています。(場所は「浄土寺」だそうです、受付女性の言。ただしこの石灯籠は撮影の時に別の位置から移したらしい)

小津安二郎は尾道に生まれたので、故郷に愛着があり「東京物語」に尾道を登場させました。

大林宣彦監督も尾道生まれで、度々、彼の作品には尾道でロケがなされています。たとえば、ここ。

そんな映画の関係資料を集めた「おのみち映画資料館」がつくられています:ここ。

志賀直哉が若い時にしばらく住居した家が、残されていて公開されています。この写真は彼の住んでいた部屋からの眺望です。

「暗夜行路」の構想をここで得たとされています。

正面には狭い海が見えその向こうには向島の造船所があります。さらに少し左手には石切り場が見えています。

家の外から向島を眺めると、こんな風になります。

この建物の見学受付をしていた女性がたまたま他にお客がこなかったこともあり、お茶を入れてくれました。その後すぐに別の見学者が一人来たので、一緒に志賀直哉の紹介を小一時間してくれました。

この居間から見える風景を描いた「暗夜行路」の一節を暗唱して聞かせてくれました。

(パノラマ:クリックで拡大)

「景色はいい所だった。寝ころんでいていろいろな物が見えた。前の島に造船所がある。そこで朝からカーンカーンと金槌を響かせている。同じ島の左手の山の中腹に石切り場があって、松林の中で石切り人足が絶えず唄を歌いながら石を切り出している。その声は市のはるか高い所を通って直接彼のいる所に聞こえて来た。」

「六時になると上の千光寺で刻の鐘をつく。ごーんとなるとすぐコーンと反響が一つ、また一つ、また一つ、それが遠くから帰って来る。そのころから、昼間は向かい島の山と山との間にちょっと頭を見せている百貫島の燈台が光りだす。それはピカリと光ってまた消える。」

(引用:http://naokun.cocolog-nifty.com/nekozura/2007/08/post_65d4.html)

彼の父親は総武鉄道の創始者の一人という資産家で、東京の渋谷区に広い屋敷をもっていました。そんな家庭の中で志賀直哉は父親と鋭く対立しました。「清兵衛と瓢箪」という作品にもそれを暗示するセリフがでてくるようです。(この作品は大学入試の題材となったことがあるように記憶しますが)

この尾道の借家は長年、地元からも忘れられていたのですが、そのことに気がついた文学者(名前を失念)がご自分の随筆で指摘したのです。その当時は、眺望を遮る建物が直ぐ目の前にあってそのことを嘆いたとのことでした。「その後、その建物が偶然火事で消失したことから、その土地を市が取得し、現在は公園にしたので昔の眺望が戻ってきました」と受付女性に教えてもらいました。

これがその門前の公園です。

尾道での滞在は若い時の一時的なもので、彼が一家を構えてからは奈良に家を持ちます。

尾道の文学コースには、もう一軒、重要な場所があります。

「おのみち文学の館」といって、古い民家をつかった資料館があります。『放浪記』の林芙美子の復元された書斎や『怪傑黒頭巾』の高垣眸の作品など、尾道にゆかりのある作家たちの資料を見学できます。ここからの尾道の眺めもなかなかのものでした。

ここもゆっくり見学したのですが、前の志賀直哉の家にもここにも、ほとんど見学者は入って来ませんでした。家の前を通る観光の坂道コースには相当数の人が歩いていましたが、もはや、志賀直哉も林芙美子も知らない世代なのでしょう。

~~

(引用:http://www.um.u-tokyo.ac.jp/publish_db/1999ozu/japanese/08.html)

このシーンのポスターが、志賀直哉の家に掲示されたいました。小津安二郎監督の「東京物語」の有名な場面です。尾道のお寺の石灯籠が写っています。(場所は「浄土寺」だそうです、受付女性の言。ただしこの石灯籠は撮影の時に別の位置から移したらしい)

小津安二郎は尾道に生まれたので、故郷に愛着があり「東京物語」に尾道を登場させました。

大林宣彦監督も尾道生まれで、度々、彼の作品には尾道でロケがなされています。たとえば、ここ。

そんな映画の関係資料を集めた「おのみち映画資料館」がつくられています:ここ。