岐阜県関市には道の駅「平成」があるそうです!

バブル崩壊、阪神・東日本大震災、少子高齢化、携帯・スマホ 〜 京都新聞1面の見出しです。

さて、明日からは、

スパーやデパートで祝賀大売り出しです。

京都にはソメイヨシノ以外にも伝統的な桜が多くあります。

その一つ、

遅咲きの八重桜です。

とても多くの花びらがついているので、満開を過ぎると花の付け根からぽとんと落花します。

〜

普賢象の名前の由来は、雌しべ?が2本(緑色)ありそれを像の牙に見立てたことです。

町中の小さなお寺ですが、閻魔さんの恐ろしい像を拝観することができます。

その節分の行事は、ここ。

チューリップの季節です。

京都新聞に載ったチューリップ花の写真を見て行ってきました。

こんな門構えがあってドイツ風の建物です。ドイツ語表記は Blumen Hügelとなっています。(花の丘)

入園料は大人1000円、子供600円。やや高めかな。

まずは、水仙。

ネモフィラ の 花.

13万本のチューリップ。

人が少なくて広々としていました。

クローズアップで。

動物もいます。

カピバラ。

他にカンガルー、ウサギ、豚、ヤギ、牛など。

最近、ドイツ製の巨大なアルプスジムが完成。高さ17m、西日本最大だとか。別料金。

もっと奥にいくと、

特殊なブランコ。この女の子、宙返りなどとても上手でした。

アーチェリー。

大型バギー。大きなガソリンエンジンがついています。

巨大なソリ滑りスロープ。

レストラン、カフェ、売店などもあります。BBQには広い食堂が。

丸一日、ゆっくりと楽しめる場所だと思いました。

**

大きなスーパーマーケットに立ちよって店内を見て回っていたら、試食販売のオネーサンと目が合った。

きゅうりの販売あった。

普通においしかった。そして「福島県のきゅうりです」と聞こえた。

先日、国際貿易機関WTOで、福島県の産品が韓国の輸入禁止に対して、日本政府が訴えていて「負けた」との報道があった。

だから、福島県を応援するために、福島県産品を買いたいと思っていたので、すぐそのきゅりをかごに入れた。

その時、宣伝嬢からこんなレシピー・フライヤーももらった。

気に留めなかったが、家に帰ってからよく見ると・・・

徳島県だった。

耳の感度や、分解能も老化してきたようだ。

でも徳島県も別の理由で応援の気持ちがあるので、まあ、これでよかった。

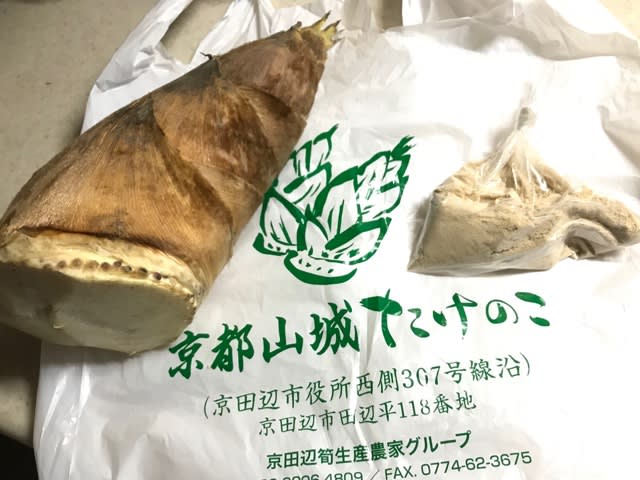

京田辺市周辺の丘陵地には竹林が広がっています。たまたま通りがかったとき、農家直営の売店があったので衝動買いしてしまいました。

数日前に、NHKためしてガッテン!でタケノコ特集を放送していて、簡単で短時間であく抜きができる秘策を知りました(下記リンク)。伝統的な方法は、米ぬかを入れたお湯で1,2時間煮た後、一晩つけておくことなので買ったその日には食べることができません。

http://www9.nhk.or.jp/gatten/articles/20190410/index.html

要約すると、米ぬかの代わりに大根おろしの汁(絞って水分だけ)を使う、それに水(同量)と塩(少々)を加えた溶液に1~2時間つける。そこからだして味見してOKならば、それで下ごしらえ終わりです。

やってみました。

比較のため、タケノコの三分の一は米ぬか法で。ぬかと鷹の爪はおまけでついていました。

~~~

次に、ガッテン!法、まず大根を用意して、「皮をむかずに」すり下ろします。

おろした大根の固形部分は絞って別の食材としてて利用。液体部分を使ってあく抜き液にタケノコの上部2/3を薄く切って浸します。

1時間後、少し取り出して味見しました。まったくえぐみなし。

成功です。

さて、すぐに食べられる調理として・・・

鍋でかるくタケノコスライスを煮て、インスタント麺にシナチク風に乗せて、タケノコラーメンです。

シャキシャキと歯ごたえもよく、大成功。

次に、夕食のおかず。こちらは、米ぬか法で処理した部分を使用。

わかめと煮て、若竹煮を作りました。

下賀茂神社茶店の小皿で:

春らしいさわやかな一品になりました。

タケノコご飯も炊きました。お揚げさんの刻んだんも加えて。

さらに刻みのりを振りかけて、

こちらも、春を感じる炊き込みご飯となりました。おいいしい。

~

大根のおろしの固形部分は、イワシ味噌煮缶、豆苗と混ぜでお酒のあてとして利用しました。

**

山城国湯屋谷村(京都府綴喜郡(つづきぐん)宇治田原町湯屋谷)にある山村で江戸時代(1860年)に生まれた永谷宗円のことを、村の入り口にある蕎麦屋に置いてあったパンフレットで知って訪ねてみることにしました。

集落の中を縫って続く本当に狭い道を抜けて、ようやく着きました。

永谷宗円の生家は再建された藁ぶき屋根の家でした。

裏庭には大きな桜の木が咲き誇っていました。

室内の囲炉裏の周りに座って、説明のビデオを拝見しました。

座ると、案内係のおばちゃんがこの地で作った緑茶を入れてくれました。最初のお茶はさました低い温度のお湯で入れます。

甘みと香りのある薄い緑色のおいしいお茶。しばらくして、二煎目は熱いお湯で入れてくれました。こちらはやや茶色となって渋みを感じる味わいでした。

さて、ビデオの説明によると、お茶は室町時代以前に栄西禅師が中国から持ち帰り、その飲み方には二つの方法がありました。一つは、覆いをかけて育った柔らかい新芽だけを摘んで蒸して乾燥させる「てん茶」でこれが抹茶の素材となる。高価であり上流階級の「茶の湯」文化作法にとり入れられました。

もう一つは、古葉も新芽も併せて摘み取り、熱を加えて手足でもみ天日で乾燥させる日干番茶。茶の色は文字通り「茶色」。こちらのほうが庶民向けでした。

しかし高級なてん茶(覆い下栽培)は宇治でも一部の御茶師にしか許可されていなかった。そこで、宗円は法に触れず露天栽培の茶葉を使って緑の色と香りを保持するお茶の製法の工夫に取り組みました。

幾多の努力の末に「青製煎茶」あるいは「宇治製煎茶」が完成。

その評判は良いものでしたが、次のステップは販路拡大でした。

宗円はそこで当時の政治経済の首都、江戸に出かけて多くの茶商に持ち回ったのですがそれ以前の茶色の粗末なお茶とあまりにも異なったため受け入れてもらえません。

最後に、日本橋の茶商山本屋(のちの山本山)を訪問したところ大いに認められました。それが日本で広く緑茶が普及するきっかけとなりました。

宗円さんのえらいところは、その製法を秘密にせず、広く同業者に開放して製造技術を広めていったことです。

~ とてもいい話を知ることができました。記念に、宗円ブランドの煎茶を一袋求めました。

****

宗円さんの偉業をしるきっかけとなった蕎麦屋「実り」はここ:

陶芸も本業のようです。そば打ちや陶芸の体験教室も開催しています。

(宇治田原町いいとこガイド リーフレットより)

とろろそば

ざるそば

**

京都府の南部、山深い宇治田原町にある真言宗のお寺、正寿院に珍しい窓があります。

猪の目の形、あるいは近年流行のハートの窓。

この窓の外には、桜や紅葉が切り取られて室内から眺めることができます。

このお寺はおよそ800年前に建立された真言宗で、御本尊の十一面観世音は秘仏で50年に一度の御開帳だそうです。

快慶作の不動明王坐像(鎌倉時代 国指定重要文化財)と、夏の時期は多くの風鈴の展示で知られています。

現在は奈良国立博物館に寄託している模様です。

http://shoujuin.boo.jp/?page_id=6

玄関を入り、本殿でお茶とお菓子をいただきます。

お寺の由来、礼拝の作法などを説明する資料を拝見。

仏像は撮影禁止なので、上記の公式webをご覧ください。

いったん本殿を退出して、(玄関にはしめ縄が張ってあることに気が付きました)

シャクナゲの花や、

お地蔵さんを鑑賞しながら、少し歩いて客殿に向かいました。

地蔵堂には色とりどりな紐が結ばれている。毎月8のつく日に拝観をすると「叶紐(かのうひも)」が渡され、願いが叶う紐といわれる。

持ち帰ってもいいし、地蔵堂に願いをこめて結びつけることもできる。

~~

拝観の印になっている散華。

さて、猪目窓の部屋の全景です。

天井には、

天井には160枚の書と日本画が張り付けられています。

見事な装飾で、うっとりと見とれてしまいました。

さくらが満開の土曜日でしたが、それほどは参拝客は多くなく、アジア語も聞こえてこないとても良い雰囲気でした。

交通はとても不便、何組かはタクシーを貸し切って来訪していたようです。

京都にもあまり観光客がいかない桜の名所がいくつもあります。

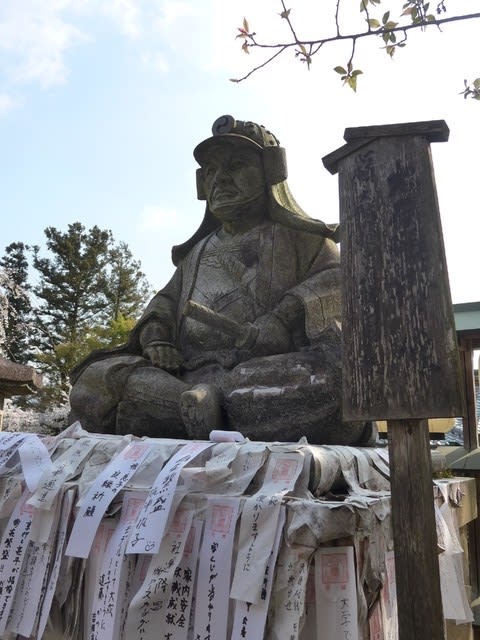

その一つ、山科区にある大石神社。

忠臣蔵で有名な大石内蔵助を祭っています。

公道に面する鳥居の奥は桜のトンネルとなっています。

多少、山科駅からは遠いので参詣者無料駐車場が完備。

狛犬を見つつ、

石段の上にある二の鳥居をくぐります。

右手の枝垂れさくらが満開で見事でした。

その真下から仰ぎ見ると枝ぶりが素晴らしい。

本殿の左にはソメイヨシノがほぼ満開に。

山桜も咲いていました。

内蔵助の銅像。

満願成就のお札が多く張り付けられています。

もっとも、受験の祈願には向かないのかなとは思うのですが・・・

ミニ馬の花子がゆっくり干し草を食べていました。

~~

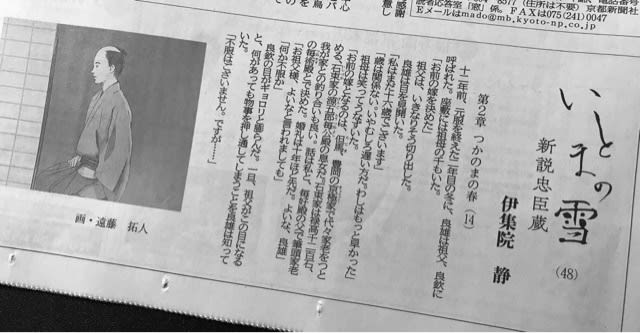

たまたま、2か月ほど前から京都新聞で連載小説が始まっています。

「いとまの雪」新説忠臣蔵、伊集院静の作品です。

***