仙台・宮城野の項で「おくのほそ道」には、

「名取川を渡って仙台に入る。あやめふく日也。

(中略)

宮城野の萩茂りあひて、秋の気色(けしき)思ひやらるる。

玉田・よこ野、つつじが岡はあせび咲くころ也。」とある。

(中略)

宮城野の萩茂りあひて、秋の気色(けしき)思ひやらるる。

玉田・よこ野、つつじが岡はあせび咲くころ也。」とある。

(ヤマハギです)

(秋にならないと花を付けない「みやぎのはぎ」)

稚拙なボクの現代訳では、

(芭蕉は、名取川を越えて仙台に入る。季節は菖蒲(あやめ)咲くころである。

(中略)

宮城野(仙台)の秋は重なりあって茂る萩が花を付ける。

その様子が目に浮かぶ。

玉田・よこ野、つつじが岡はあせびが咲く時期である)

このようになる。間違っていたらご勘弁を。

JR仙台駅から仙石線に乗り一(ひと)駅 榴岡(つつじがおか)駅で降りる。

地上出口から右を見ると、「榴岡天満宮」へ左矢印の大きな看板がある。

道路反対側のマンション入り口には黄色のワンちゃんのオブジェがある。

矢印通り左へイチョウ並木を少し進むと右手に「榴岡天満宮」の階段がある。

階段両脇に阿吽の獅子があるからすぐ分かる。

(「榴岡天満宮」の矢印の看板)

(マンションのワンちゃんのオブジェ)

(イチョウ並木)

(「榴岡天満宮」の階段と獅子)

案内によれば、

(榴岡天満宮は、平安時代山城の国(現:京都)に創建、

平将春により陸奥の国宇田郡(現在の福島県)に勧請された。

その後小田原(現:仙台市青葉区)への御遷座を経て、

寛文7年(1667)7月三代藩主伊達綱宗公の意思により、

四代藩主綱村公によりここ榴ヶ岡に遷され、朱塗りの社殿唐門を新たに造営、

菅原道真公の直筆の書が奉納された。――中略――

境内には市指定文化財の芭蕉句碑があり、唐門は市登録文化財になっている。)

(階段上の鳥居)

(天満宮全貌)

(文化財の唐門)

天神様に御参りをして、境内を眺める。

学者で詩人の菅原道真公の神社だけの事はある、

境内の周りに、沢山の句碑や歌碑が並んでいる。

拝殿を背にして、左の方に木の葉に隠れるように芭蕉句碑がある。

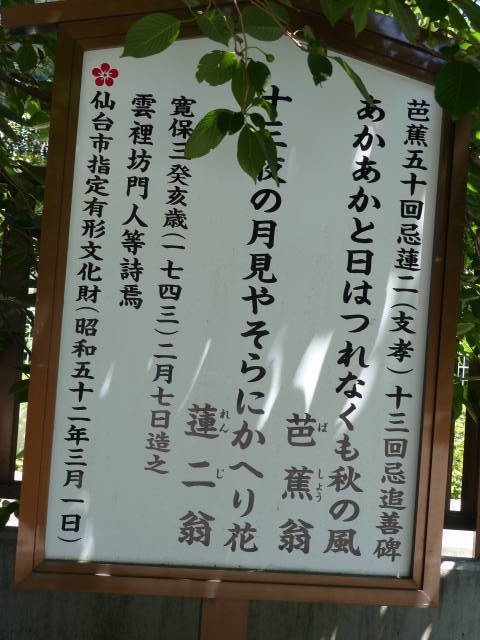

句碑には芭蕉翁と蓮二翁の二人の句が並んでいる。

(神社の周りにある句碑など)

(文化財の芭蕉句碑)

(句碑の説明板)

芭蕉の句碑の上部には、

芭蕉翁と蓮二翁と並んで、名前が大きな字で刻んであり、

それぞれの名前の下に、

小さな文字でそれぞれの句が刻まれている。

芭蕉翁:あかあかと

日はつれなくも

秋の風 (*)

蓮二翁:十三夜の

月見やそらに

かへり花

と刻まれていた。

(*)この句はおくのほそ道の金沢で詠まれたもので、

初秋の夕陽は、秋になったのも知らぬように照りつけ、

残暑は一向に衰えを見せないが

さすがに秋風には涼しさが感じられる。

(萩原恭男校注:岩波文庫より)

(句が刻まれた碑)

蓮二とは俳号で、各務支孝と言い、

美濃の国山県郡(岐阜市)出身。

芭蕉の高弟、蕉門十哲の一人。

この句碑の反対側に、神社の周りに並ぶ句碑。

その中に、大島寥太、遠藤曰人(わつじん)の句碑もある。

・五月雨や ある夜ひそかに 松の月 (寥太)

・道ばかり 歩いてもどる 枯野かな (曰人)

(神社の周りに並ぶ句碑)

(大島寥太の句碑)

(遠藤曰人の句碑)

榴岡天満宮の拝殿で、御参りをした後右手に進むと、

榴岡公園にでる。

(公園)

緑の多いこの公園の奥まった所に仙台市歴史民俗資料館がある。

この資料館は、旧第四連隊兵舎で仙台市の文化財に指定されている。

(榴岡公園と奥に見える資料館)

(歴史民俗資料館1)

(歴史民俗資料館2)

(旧第四連隊兵舎の説明板)

(歴史民俗資料館の裏側)

広い榴岡公園内では、ダンスサークルの一団が練習に励んでおり、

ジョギングを楽しむ人たちに何人にも出会った。

最高気温22℃、快晴でさわやかな一日である。

この後、芭蕉が歩いたように陸奥国分寺跡へ向かう。

(榴岡公園の石碑)

次回へ