古市古墳群の一つ東山古墳の発掘調査の現地説明会に参加した後、せっかくの機会なので、古市古墳群を構成する古墳のいくつかを見に行ってきた。(といっても以前古市古墳群の現存している全古墳について、このブログでふれているのであるが。) 東山古墳から誉田山古墳外堤を抜けて、国道170号線を渡って振興住宅街の中に入っていくと、住宅の間から築山のようなものが見える。

近寄ってみると、丸く道路に囲まれた円墳である。番所山古墳と言われる直径22mほどの円墳であり、世界遺産登録をめざす古市古墳群を構成する古墳の一つとして国の史跡に指定されている。

番所山古墳を見ると、いつも思うのが藤井寺市は、開発から古墳を守るために、番所山古墳や赤面山古墳などの小古墳なども、かなり早い段階で史跡として指定し、保存をしようとしている。また、番所山古墳では、古墳を住宅街のロータリのように、古墳を中心に四方に道が造られている。

古墳を、住宅建設のため破壊するのではなく、住宅街と調和するような形で保存しようする意思のようなものが感じられる。これを実行した行政の担当者は慧眼であったなとつくづく思う。どうせ仕事をするんであれば、こういう仕事をやってみたいものである。

番所山古墳から北へ行くとポケットパークがあり、それに隣接する感じでサンド山古墳がある。

サンド山古墳については、応神天皇陵の陪冢として、宮内庁が管理している。ここでも藤井寺市の一工夫があり、ポケットパークや地域の集会所などがあり、住宅が取り囲むような様子はない。お隣の羽曳野市なぞは、陪冢として宮内庁が管理している古墳の際いっぱいに建物が立っていて、古墳全体の姿を見ることができない。

サンド山古墳については、一見長さ30mほどの前方後円墳のように見えるが、注意深く観察すると古墳の中心線が少しくの字のように折れているのがわかる。

周辺の発掘調査が行われていないため詳細はわからないが、円筒埴輪が採集されているので古墳ということでは間違いがないようである。

サンド山古墳からは、藤井寺市生涯学習センターが近いので少し足を伸ばすことにした。

藤井寺市の生涯学習センターは、アイセルシュラホールという通称名で呼ばれ、1994(平成6)年に開館した施設である。

建物の外観は、舟形埴輪と藤井寺市の三ツ塚古墳から出土した修羅をもとに建設されたものである。

アイセルシュラホールについては、小さいが歴史系の展示室があり、城山古墳の島状遺構から出土した水鳥型埴輪や岡古墳から出土した舟形埴輪などを展示している。

城山古墳は、古市古墳群でも最も古い時期に築造された前方後円墳であり、墳丘長210mで、二重の周濠に囲まれていた古墳である。ちなみに後円部の頂上付近は、宮内庁が陵墓参考地として管理している。

また、岡古墳は、古市古墳群の古墳としては、一番最後に消滅した古墳と言われている。ここから出土した舟形埴輪は展示されている。

アイセルシュラホールの歴史系の展示の中で圧巻は、西墓山古墳の埋葬施設の復元であろう。西墓山古墳、は浄元寺山古墳のすぐ南にある児童公園のあたりにあった一辺20mほどの方墳であり、現在は、開発のため消滅している。

埋葬施設については、木箱が直接埋葬されており、その木箱の中には、多くの鉄製品が埋納されており、左側の施設には、短剣のほか、鉄製の農工具や滑石製模造品などが、また右側には刀や剣など200本以上おさめられていた。人体埋葬はなかったと考えられている。

西墓山古墳は、浄元寺山古墳とともに墓山古墳の陪冢であったと考えられている。

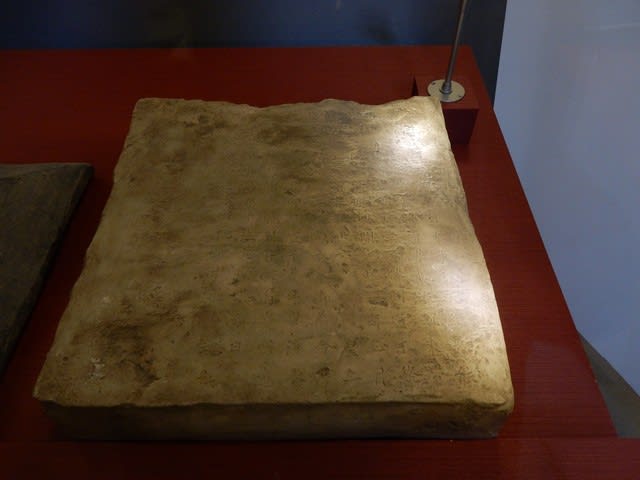

また、少し前話題となった遣唐使として唐に渡り、その地で客死した井真成の墓誌のレプリカも展示されていた。井真成については、藤井氏の一族ではないかと言われており、藤井氏の本拠が藤井寺市周辺にあったと考えられることから、藤井寺市では、藤井寺市ゆかりの人物として顕彰している。

この日は、これで終了。4月だというのに、夏のような日差しであった。