千本今出川のバス停のすぐ後ろにある御陵である。

学生時代、千本今出川に仲の良い友人が住んでいたので、その下宿先から帰るのに、千本今出川のバス停を使っていた。

その時分は、般舟院陵の存在は気がついていたのだが、いつも門が閉まっていて、陵域に入ることが出来なかったのでそのままスルーしていた。

先日、偶然前を通りかかると土日は試験的に空けるようになったとのことで中に入ってみることにした。

陵内は訪れる人もなく、静寂で清浄な空間。街なかの喧騒は全く聞こえない。ただ、砂利道を歩く足音だけがしていた。

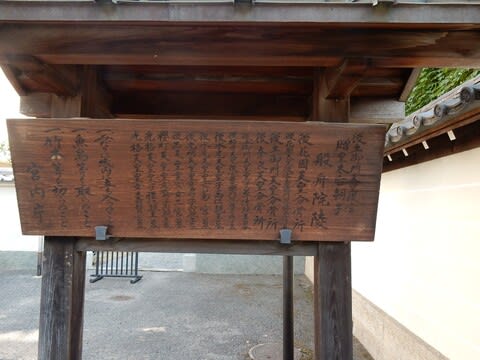

般舟院陵は、後土御門天皇後宮贈皇太后朝子般舟院陵となっており、その他では、後花園天皇分骨所、後土御門天皇分骨所、後奈良天皇分骨所、後花園天皇後宮嘉楽門院藤原信子墓、後土御門天皇皇子尊伝親王墓、後柏原天皇後宮 豊楽門院藤原藤子墓、後水尾天皇皇子高仁親王墓、後水尾天皇皇女菊宮墓、後光明天皇皇女孝子内親王墓、後西天皇皇女女二宮墓、桜町天皇皇女盛子内親王墓、光格天皇皇子礼仁親王墓、光格天皇皇女寿賀宮墓 となっている。

後土御門天皇については、室町、戦国時代の天皇で、朝子は、次の後柏原天皇の生母である。この時代の天皇家は、経済的にひっ迫していて、即位式などをすることが出来なかったと言われている。

これらの陵墓があった般舟院は、もともとは伏見にあった寺院で、豊臣秀吉の時代にこの地に移ってきたと言われる。おそらくその時に土御門天皇後宮朝子陵なども移って来たのだろう。

皇子皇女は、江戸時代の人物がほとんどである。その時代、皇室の香華院とされていたからであろう。

般舟院は、明治に入り、皇室との関係が断たれると衰微し、その敷地のほとんどが、般舟院陵に隣接する嘉楽中学校となり、現在に至っている。しかも般舟院自体、いろいろな事件があり、現在はなくなっているようである。

般舟院陵の西隅に、石仏などが置かれた小さな塚がある。これが後白河天皇の皇女式子内親王の墓と伝わる。塚のてっぺんには五輪塔が置かれている。

何故か、陵墓としての指定はされていない。ただし、般舟院陵ができる前からあったと言われている。

ちなみに式子内親王は、院政期を代表する歌人であり、「玉のをよたえなばたえねながらへばしのぶる事のよわりもぞする」という和歌は、小倉百人一首に採録されていて、よく知られている。

マニアックな話になるが、昔、つのだじろうの漫画「うしろの百太郎」にこの和歌が使われていて、それで覚えていたものである。(笑)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます