小谷古墳から今度は、貝吹山の山麓を南の方向に下る。途中、史跡益田の岩船への登り道があるのだが、まずは、次の目的地、沼山古墳をめざす。この日は、小谷古墳同様に、普段施錠をされている古墳の扉を開けてもらうことになっている。ただ、小谷古墳で、かなりの時間滞在したので急がないといけない。

益田の岩船への案内のすぐ横に、奈良県の子ども総合支援センターがあり、そのすぐ前にある白橿近隣公園内に沼山古墳がある。公園内には、大和三山の万葉歌碑がある。しかしながら、そういったものには目もくれず、一気に古墳をめざす。

目的地に到着するとすでに職員の方が来られていて、鍵をあけて待っておられた。

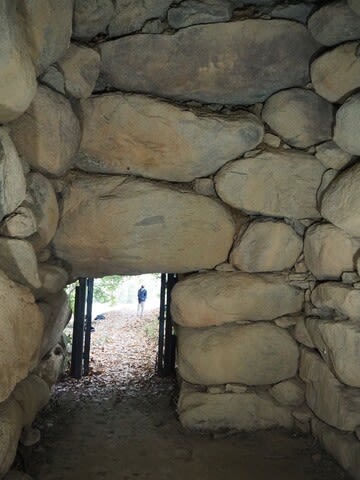

例のごとく古墳ライトを片手に沼山古墳の石室に入る。ここも少しかがんだぐらいで入室できる。中に入るとまず天井が高いことに驚く。自分の背丈よりもはるかに高い所に天井石がある。

沼山古墳は、直径18mの円墳で、右片袖式の横穴式石室を持ち、石室の全長は9.5m、玄室長は、長さ約5m、幅約3mとなっており、まず目についた天井までの高さは、4.25mとなっている。

石室は、7~8段の石を積み重ねており、5石目から上の石については、持ち送りになっていて、ドーム状になっている。そのため天井がかなり狭くなっている。

比較的角の取れた細長い石を中心に、間に小さい石を使いながら、見事に天井まで高く積み上げており、この技術は、本当にすごいとただただ感心する。ただ結構玄室が広いので、埋葬されたのは、一人ではないかもしれない。

貝吹山周辺から飛鳥にかけてのこの地域の古墳については、天井が恐ろしく高い古墳がいくつかある。この後、巡検する予定の乾城古墳や墳丘に立ち入ることができないはずの真弓鑵子塚古墳なども非常に天井が高い古墳である。これらの古墳については、渡来人に関連する古墳であると言われており、その裏付けとして、出土品に、竈や甑、鍋などの炊飯具セットのミニチュアがあり、これらは、お隣の朝鮮半島でも出土例があることから、渡来人と非常に関係の氏族が想定されている。ちなみに築造は6世紀後半とのこと。

ここでも、石室内でメンバー間での話が盛り上がり、あーでもないこーでもないと百家争鳴状態で1時間。橿原市の担当の方にも、これほど盛り上がったグループは初めてですと喜んでいただいた。こちらこそ本当に楽しませていただきました。

この後は、沼山古墳から再び道を戻って、次のポイント、益田の岩船に向かった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます