旧北川辺町は、埼玉で唯一利根川の左岸にある地域です。武蔵、下総、下野とそれぞれ歴史が交わりながらこの地を形成してきたのでしょう。水の町として日本百選にも選定されています。渡良瀬川、利根川に挟まれて湿地を開拓しながら、水害に耐えこの地で生きてきた人々の営みはどういったものだったのでしょう。

旧北川辺町は、埼玉で唯一利根川の左岸にある地域です。武蔵、下総、下野とそれぞれ歴史が交わりながらこの地を形成してきたのでしょう。水の町として日本百選にも選定されています。渡良瀬川、利根川に挟まれて湿地を開拓しながら、水害に耐えこの地で生きてきた人々の営みはどういったものだったのでしょう。 利根川に架かる埼玉大橋です。徳川による施策として、利根川を東に流すための瀬替えにより、江戸は洪水から逃れましたが、この北川辺の地は陸の孤島となって寛永年間から、昭和50年代まで被害を受けた水害は八十五回を数えます。このため多くの農家は塚を築き、その上に蔵を建て、水害予備舟を備えていたといいます。

利根川に架かる埼玉大橋です。徳川による施策として、利根川を東に流すための瀬替えにより、江戸は洪水から逃れましたが、この北川辺の地は陸の孤島となって寛永年間から、昭和50年代まで被害を受けた水害は八十五回を数えます。このため多くの農家は塚を築き、その上に蔵を建て、水害予備舟を備えていたといいます。

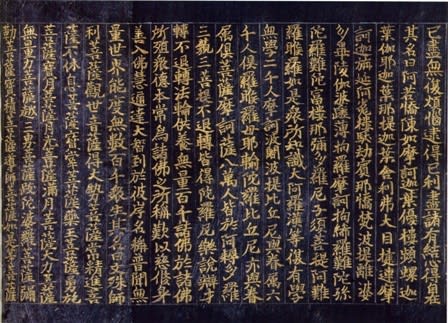

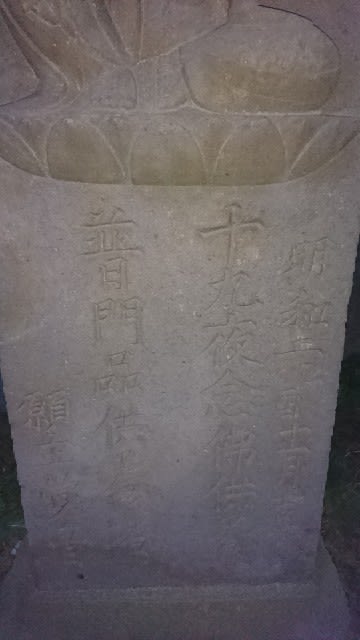

地上から見上げる埼玉大橋と近くにあった十九夜塔です。水害の多い地域は、多くの歴史資料を失っていますが、近年では、残された資料を保存したり、無形文化財を継承するなどの活動が盛んになるようです。

地上から見上げる埼玉大橋と近くにあった十九夜塔です。水害の多い地域は、多くの歴史資料を失っていますが、近年では、残された資料を保存したり、無形文化財を継承するなどの活動が盛んになるようです。 社殿には多くの絵馬や松本備前守在銘の太刀が納めらているといいます。

社殿には多くの絵馬や松本備前守在銘の太刀が納めらているといいます。 「風土記稿」によれば、この地の開拓は明応期頃で、(1500年前後)石川権頭義俊が領主となって治めたが、羽生城と争って敗れたため廃村となっています。羽生城主は戦上手で知られる木戸伊豆守忠朝です。その後石川家の家臣が当地を再び開拓し、村の鎮守の鷲神社や牛頭天王を祀り、明歴元年(1655)持明院持ちとなります。

「風土記稿」によれば、この地の開拓は明応期頃で、(1500年前後)石川権頭義俊が領主となって治めたが、羽生城と争って敗れたため廃村となっています。羽生城主は戦上手で知られる木戸伊豆守忠朝です。その後石川家の家臣が当地を再び開拓し、村の鎮守の鷲神社や牛頭天王を祀り、明歴元年(1655)持明院持ちとなります。明治の神仏分離で、寺の管理を離れ社号を八坂神社に改めて御祭神を須佐之男命としています。江戸期には牛頭天王と呼ばれ、疫病避けの神として、また利根川の守り神として信仰されたようです。

農作物にまつわる禁忌として、八坂様の祭りに備えてからではないときゅうりを食べてはならないとされていたようです。こうした作物に関する禁忌、言い伝えは多く、いつか各地の禁忌について調べてみたいと思っています。(「埼玉の神社」参照)

農作物にまつわる禁忌として、八坂様の祭りに備えてからではないときゅうりを食べてはならないとされていたようです。こうした作物に関する禁忌、言い伝えは多く、いつか各地の禁忌について調べてみたいと思っています。(「埼玉の神社」参照)

古河方面から新三国橋を下り、向古河を過ぎて北部地域が柏戸地区だ。柏戸字新田というように、ある時期以降に開発された地域だ。武蔵、下野の境にあたり、古くは古河公方足利氏に仕えた武士が住んでいたが、足利氏の衰退と共にこの地に土着し、開発したとされる。

古河方面から新三国橋を下り、向古河を過ぎて北部地域が柏戸地区だ。柏戸字新田というように、ある時期以降に開発された地域だ。武蔵、下野の境にあたり、古くは古河公方足利氏に仕えた武士が住んでいたが、足利氏の衰退と共にこの地に土着し、開発したとされる。 主祭神は天穂日命。

主祭神は天穂日命。 北川辺区域には多くの鷲神社が勧請されているが、時期は前後しても何れも北葛飾の鷲宮神社から勧請したとされている。鷲宮神社は出雲族による関東最古の神社とされている。

北川辺区域には多くの鷲神社が勧請されているが、時期は前後しても何れも北葛飾の鷲宮神社から勧請したとされている。鷲宮神社は出雲族による関東最古の神社とされている。