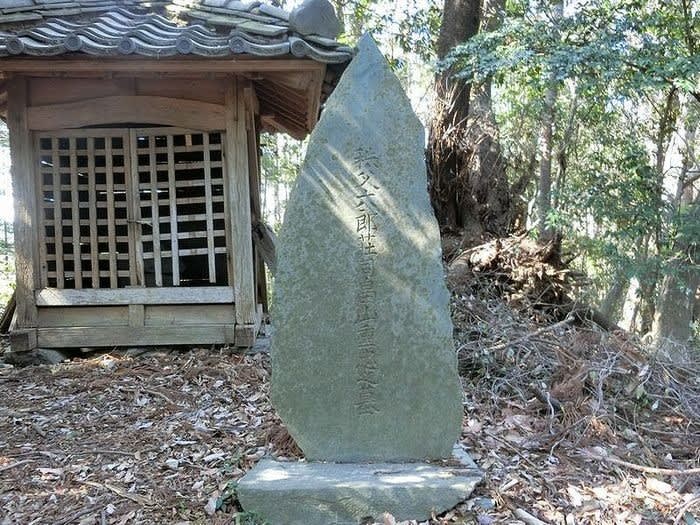

名 称:伝 畠山重忠の墓

指 定:―

所在地:埼玉県比企郡小川町上古寺 士峰山山頂

「武蔵武士の鑑」と称される畠山重忠について今更詳細を述べる必要もないでしょう。桓武平氏(秩父平氏)の

流れを汲む重忠は、長寛2年(1164)に、現在の埼玉県深谷市畠山(旧川本町)の地に誕生し、元久2年(1205)

に二俣川で討ち死にし、42年の生涯を閉じました。

重忠の墓とされるものは数か所あるようで、重忠の生地とされる畠山館跡(畠山重忠公史跡公園)にあるものが

有名ですが、小川町上古寺地内の標高289.8mの士峰山の山頂に築かれた低い塚にある祠の中に五輪塔あり、これ

も重忠の墓(供養塔)と伝えられています。

この塚がいつ頃のものかは分りませんが、重忠の三男・重慶が重忠の遺髪を埋葬して五輪塔を建立して菩提を弔っ

た塚だと伝えられるようです。

重慶は、所々を放浪後、上古寺の高山重遠(のちの小久保氏)の養子として匿われ、その後、出家して武蔵国・都

幾山慈光寺の第29世別当にまでなった人物とされています。

そんな重慶が父・重忠を祀ったとされる五輪塔のある塚を訪ねてみることにしました。

目標は、「士鋒山高福寺」。高福寺は小久保家の裏手にあり、ここから士鋒山山頂を目指すこととしました。

最初は、高福寺への行き道が分りませんでしたが、畑の脇道を歩いて行ったら何とか着きました。

六地蔵尊ですが、覆屋には「幸福地蔵尊」とあります。高福寺の高福にかけているのでしょうか?

地蔵尊の上に見えるのが高福寺本堂

高福寺

往古は慈光寺の経堂で、小久保氏開基によるもののようですが、現在の本堂は平成7年に新築されたもの。

慈光寺僧厳耀は、畠山重忠の大伯父と言われる人物・元久2年(1205)没。

このように畠山氏と慈光寺とは関係が深い。

本堂裏手から士鋒山山頂を目指しましたが、とにかくきつい坂道です。幸い人の歩いた跡が残っていましたので

迷うことはありませんでしたが、普通の方の数倍は遅い歩みです。

どうにか山頂に辿り着きました

石碑 「秩父六郎荘司畠山重忠之墓」 と刻まれています

裏面には建立の経緯と思われる記載があります。私には読めませんが、明治四十五年春 小久保氏建立とあります。

祠の中の五輪塔 凝灰岩製の高さ約76cm

祠の背後にある木に巻き付けられたテープには、「士鋒山 畠山重忠墓 289.8m」と書かれています。

最近は諸々の事由から山城歩きから遠ざかっているのにも関わらず、以前からその存在を知っていた畠山重忠

の墓と伝えられる五輪塔見たさに山城歩き並みの挑戦をしてみました。

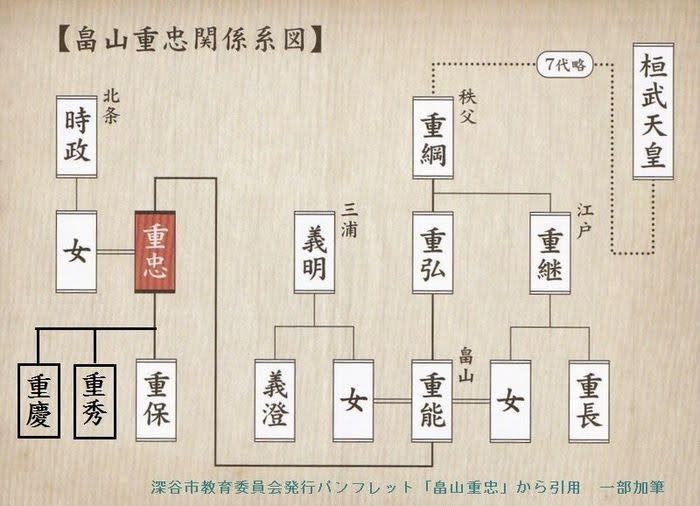

深谷市教育委員会編集・発行のパンフレット「武蔵武士の鑑 畠山重忠」から【畠山重忠関係系図】を引用

この系図では、重忠の子には[重保]しか載せてありませんでしたので、附け加えました。実際には他にも子女

がおりますが省略しました。

重秀は、父重忠と共に、元久2年(1205)二俣川で討ち死にしています。

散策日:平成31年(2019)4月3日(水)